杜甫简介:诗圣杜甫在历史上的真实容貌

杜甫(712-770),字子美,汉族,唐朝河南巩县(今河南巩义市)人,祖籍襄阳,生于河南巩县。自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”,杜甫也常被称为“老杜”。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

杜甫生活于唐朝由盛转衰的历史时期,杜甫出身在一个世代“奉儒守官”的家庭,家学渊博。早期作品主要表现理想抱负和所期望的人生道路。另一方面则表现他“致君尧舜上,再使风俗淳”的政治理想,期间许多作品 反映当时的民生疾苦和政治、揭露统治者的丑恶行径,从此踏上了忧国忧民的生活和创作道路。随着唐玄宗后期政治越来越腐败,他的生活也一天天地陷入贫困失望的境地。在颠沛流离的生活中,杜甫创作了《春望》、《北征》、《三吏》、《三别》等名作。759年杜甫弃官入川,虽然躲避了战乱,生活相对安定,但仍然心系苍生,胸怀国事。虽然杜甫是个现实主义诗人,但他也有狂放不羁的一面,从其名作《饮中八仙歌》不难看出杜甫的豪气干云。

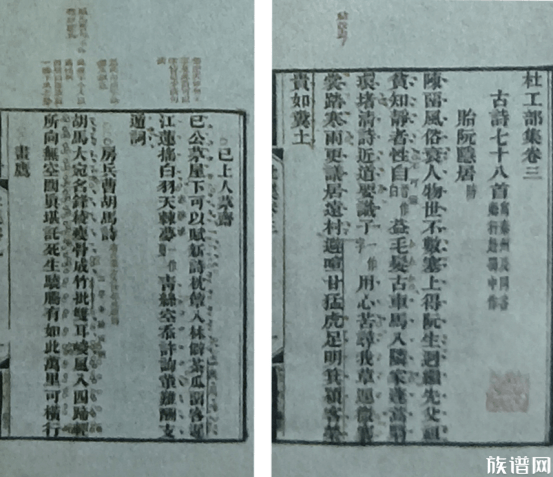

杜甫的思想核心是儒家的仁政思想,他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。杜甫虽然在世时名声并不显赫,但后来声名远播,对中国文学和日本文学都产生了深远的影响。杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

杜甫的容貌史书上没有记载,笔者找遍了杜甫画像,认为只有1959年蒋兆和所画的杜甫像最为传神。画像中的杜甫,面颊清瘦,褶皱丛生,写满了沧桑与忧患。双目形如硌脚的小三角石头,凝重地望着远方。迎面好像有风吹来,让他双唇紧闭,长眉和本来就很散乱的胡须向后飘洒。尤其相得益彰的是,蒋兆和在题款中先引了两句杜甫的诗:“丹青不知老将至,富贵于我如浮云”;又自题诗:“我与少陵情殊异,提笔如何画愁眉”,从而使这幅杜甫画像形神俱备,达到外貌与精神的高度统一。

笔者在赞叹此幅杜甫画像惟妙惟肖的同时,不免对作者肃然起静。意外的收获是,蒋兆和先生的照片竟与杜甫画像有惊人的相似,尤其是那双棱角分明的、有深邃洞察力的,透着桀骜不驯的眼睛,简直不可思议!蒋兆和先生是当代有突出成就的美术家,上世纪50年代初,周恩来总理就有“画历史人物,找蒋兆和”的批示,当今著名画家范曾、王明明等均师从其门下。笔者认为,是高超的艺术造诣,让杜甫和蒋兆和的容貌趋同,只不过是一个从文,一个从画。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}