古代"圣旨"下达的流程:别被电视骗了

众所周知,圣旨是异常神圣的,它可以决定一个人的生,也可以决定一个人的死,然而,我们关心的是,那些神圣的圣旨是如何出炉的,它面世前应该经过哪些程序?

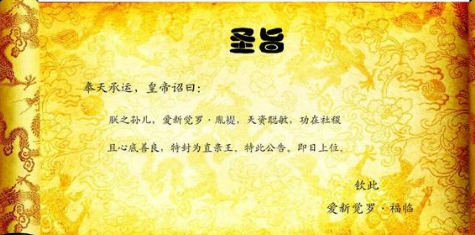

在电视上我们经常可以看到,当一个皇帝有了某个“灵感”,或者做出了一份决定时,他就会对身边的大臣或者太监说:“来人,拟旨。”然后他说,大臣或太监在旁边写,(有时甚至他自己亲自拿起笔写起圣旨来),正如周国平所说,“旅游业败坏风景,电视机培养白痴”,这未免太把圣旨当儿戏了!

以唐朝为例(唐朝的丞相的权力比汉朝的小,但要比宋朝的大),所谓“圣旨”,皇帝是没有资格自己写或者让身边人写的,说得偏激一点,“圣旨”跟你这个皇帝的关系不大。

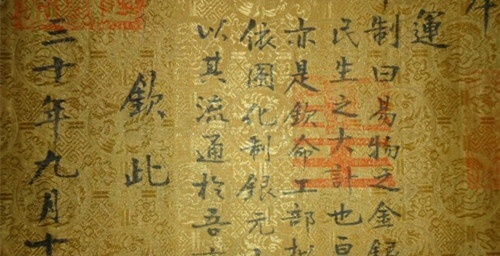

一份圣旨的常规出炉程序是这样的:由中书省(武则天称帝时将它的名称改作了凤阁)的中书舍人们针对某件事情各自写一道圣旨(初稿),写好后送给自己的领导中书令(或中书侍郎),中书令(或中书侍郎)在其中选一道自认为写得最好的,再加以修饰润色,形成真正的圣旨(熟稿),然后送交给皇帝盖个章(皇帝如果有自己的不同意见的话也可以用红笔写在圣旨的空白处,但他理论上没有直接否决圣旨的权力),然后再交给门下省(武则天称帝时将它的名称改作了鸾台)审查盖章,最后再交给尚书省(相当于现在的国务院)执行。

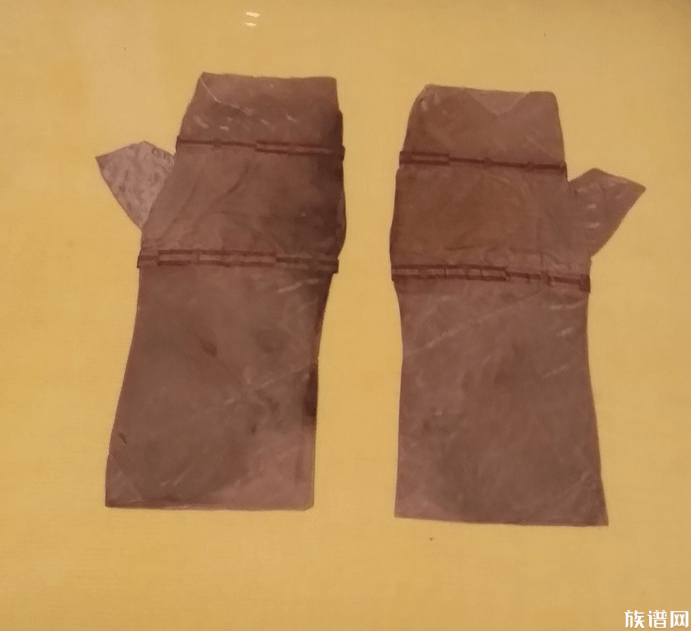

也就是说,圣旨真正的决定权是在中书省,皇帝的任务是签字盖章,而门下省如果觉得这道圣旨不行,那他有权将它直接驳回,哪怕皇帝已经盖好章同意了也没用。只有经过以上程序,并且有中书省、门下省、皇帝三方共同盖章的圣旨才是有效的圣旨,否则就是非法的。

非法的圣旨在历史上非常少见,一旦出现,必然会背上千古骂名。比如一代女皇武则天有一次就只盖上了自己的印章,却绕过凤阁鸾台而发布了一道“假圣旨”,结果引起群臣诟病,唐中宗想任用亲信,却又怕宰相们不同意,过不了中书门下这两关,便也开始绕过中书门下而发布“假诏书”,但他毕竟心怯,便在签字时用了墨笔(按规定需要用红笔),在封存诏书时用了斜封的方式,暗示尚书省通融着执行一下,不料天下没有不透风的墙,此事后来被人知晓,人们称呼那些被中宗私底下封的亲信为“斜封官”,这连被封官的亲信们都觉得丢脸。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载