满族文化 满族“布枕”是怎样做出来的

满族的布枕是布缝的,是长方形六面体,所以称之为方枕,但是方枕的长、宽、高又有许多不同,有单人方枕、双人方枕、扁枕、耳枕、空枕、对枕等品类。枕头里面要塞进植物性填充物,将枕头楦起来,既保暖,又松软。这些填充物,是撷野生植物的叶、花或果实,经济、实惠,又有药疗作用。如荞麦皮、洋铁叶子、山菊花、蒲棒等。

为了装饰这种布枕头,要在两个堵头绣花纳朵,这就是五彩缤纷的枕头顶刺绣。枕头顶刺绣本来源于汉文化的影响,但由于满族的结婚习俗独特,所以,满族的枕头顶刺绣品类繁多、绣工精美、内容丰富,较之中原汉族的同类刺绣毫不逊色。纳纱、包绣、补绣等品类更是独领风骚。当年,满族人家的女孩,要从小学刺绣,并且亲自绣嫁妆,包括绣花鞋、花衣、幔轴穗、被格搭,而以绣枕头顶刺绣为最重要。邻里、姊妹往往结伴刺绣,互相熏习,还常常一边绣,一边哼唱民歌小调:小针扎,裹青麻,青麻里面藏点啥?青麻白,青麻新,青麻里边插花针。

至结婚前,姑娘要绣十几对、几十对甚至上百对枕头顶,要棚到大苫布上,称之为“枕头帘子”,上端穿在木杆上,两个人抬着,连同其他嫁妆,从娘家抬到婆家,鼓乐竟作,绕村一周,叫作“晾嫁妆”,招徕人们沿街观看,五光十色的枕头顶刺绣是最吸引人的了。

这些嫁妆送到男家,一一安置到洞房内,特别是枕头帘子,要挂在最显眼之处。正日子这天,“红男绿女咸来瞻仰,不夸刺绣好,即称活计高”,(《海龙县志》)洞房成为了一个民间美术的个人展览。新婚后,炕琴之上整齐的被格,红红绿绿,两侧一边四个枕头摞起来,枕头顶向外,五光十色,满室生辉。妯娌之间、姑嫂之间要互相交挽枕头顶刺绣,切磋刺绣技艺,对至亲友好,赠枕头顶刺绣为念。余下的枕头顶刺绣则珍藏起来,终身相伴,可见其在一个女人一生中的重要作用。

由于满族的独特婚俗,创造了枕头顶刺绣艺术,它的题材包括:山水、花鸟、草虫、走兽、人物、文字等:其形式品类有缎绣、布绣、纳纱、编纱、割绣、十字绣、包绣、补绣等:其针法有平针、倒针、长针、缉锁等。

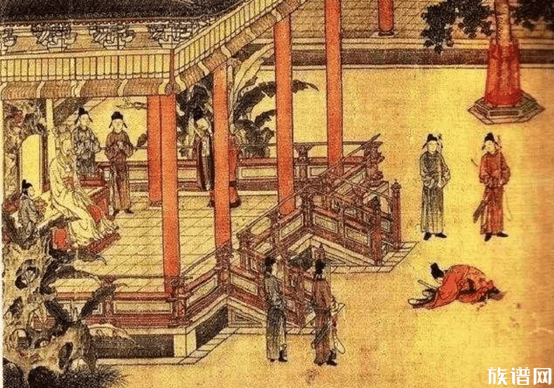

这其中有一部分枕头顶刺绣作品所表现的内容是萨满教所崇尚的图腾崇拜或萨满祭祀的场面,具有浓郁的萨满文化气息。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

展开

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载