王诜借走了苏东坡画给米芾的画,再也没还过

苏东坡画墨竹,文同是他的老师。文同是苏东坡的表兄,字与可,曾任湖州知州,因此世称文湖州。文同是苏东坡的兄长,是老师,也是最好的朋友。李公麟《孝经图》卷上有一个场面,描绘两个文人在花园里相遇,彼此间行礼如仪,很符合苏东坡与文同彼此间的恭敬与揖让,尤其背景中的山石与竹子,更是对二人品格的暗喻。

文同开创了艺术上著名的“文湖州画派”,他画竹,以淡墨为叶青,以深墨为叶面,这一技法,不仅为苏东坡、米芾所延续,到了元明,依然为画家所遵奉。苏东坡说:“吾墨竹尽得可与法。”

近代画家黄宾虹在《古画微》一书中说:

自湖州画怪木疏篁,苏东坡写枯木竹石,胸次之高,足以冠绝天下;翰墨之妙,足以追配古人。其画出于一时滑稽谈笑之余,初不经意;而其傲风霆、阅古今之气,常可以想见其人。

文同有一种“病”,每逢心头不快,只要画上一幅墨竹,“病”就好了。有人想得到文同画的墨竹,就预先在他能见到的地方摆上笔墨纸砚,等着文同来“治病”。但文同不会轻易上钩,有一人用这个别人传授的秘招等了一年,也没有等来文同的墨竹,文同说:“我的病好了。”

这故事后来传到苏东坡耳中,他笑言:“与可这病好不了,一定会时不时发作的。”

文同是元丰二年(公元1079年)死于湖州知州任上的。那时,苏东坡刚好在湖州担任知州,也是乌台诗案之前的最后时光。听到噩耗,苏东坡三天三夜无法入眠,只能独自枯坐。后来坐得倦了,才昏昏睡去,醒来时,泪水已浸透了枕席。

那一年七月初七,天朗气清,是一个晒画的好日子。苏东坡把自己收藏的书画一一翻找出来,摆在透明的光线里。本来,苏东坡有着很好的心情,只因无意间,他看到文同送他的那幅《偃竹图》,心中突然怀念起这位亡友,他们一起作画、相互取笑的日子,永远也回不来了。想到此,苏东坡失声痛哭。

今天看来,文同的竹画,与苏东坡有所区别。一个最直观的区别,是文同的竹画中,一般没有石头。而石头,却始终是苏东坡最不舍的视觉符号。苏东坡绘画中的“木石前盟”(将石头与竹子相结合的图像构成),也在以后的时代里延续,成为中国绘画的经典格式之一,在后世绘画中被一次次重述。

这些绘画有:元李衎《四清图》卷、《竹石图》轴、元高克恭《墨竹坡石图》轴、元赵孟頫《古木竹石图》轴、元柯九思《清閟阁墨竹图》、元倪瓒《梧竹秀石图》轴、元顾安《风雨竹石图》卷、《幽篁秀石图》轴、《墨笔竹石图》轴、明夏昶《半窗春雨图》卷、《画竹图》卷、《潇湘春雨图》卷、《淇园春雨图》轴、《墨竹图》轴、明姚绶《竹石图》轴、明文征明《竹石图》扇页、《兰竹图》卷……

元顾安《幽篁秀石图》

明夏昶《半窗春雨图》

明文征明《兰竹图》八米芾32岁那年,干了一件胆子挺大的事:拜访当时两位文坛大佬。一位是曾经的帝国宰相、文化宗师王安石;另一位,虽被贬官,影响力却很大,他就是在黄州“劳动改造”的苏东坡。

那时的米芾,还不是那个写下《研山铭》的米芾;那时他只是一位小小的基层干部,但他有胆量孤身从他任职的长沙出发,去金陵拜见王安石,又去黄州造访灯青孤馆、野店鸡号中的苏东坡,艺术史里的那个米芾,已在不远处等他。

那时的王安石,已经从国家领导人岗位上退下来,没有警卫,没有任何排场,只在金陵城东与钟山的半途筑起几间瓦舍,起名半山园,连篱笆也没有。所以年轻狂妄的米芾比我们今天所有人都幸运。当他小心恭敬地打开那扇门,坐在面前的,是每日“细数落花因坐久”的王安石。

就像王安石建起半山园,那时,苏东坡已经拥有了一座“雪堂”,用来接待远道来访的客人。这座号称“雪堂”的建筑,它在元丰五年(公元1082年)正月里的漫天大雪中建成,所以苏东坡给它起了这个名字。一如唐代王维建在长安城边的辋川别业,杜甫在成都郊区、锦江边上筑起的草堂,苏东坡的雪堂,不见锦绣华屋,而只有五间普通的农舍,但里面有苏东坡亲笔画的壁画,倘放在今天,那是无与伦比的奢侈。画面上,雪大如席,在山间悠然飘落,让他置身黄州的夏日火炉,却能体验北方山野的荒寒冰凉。

苏东坡对此心满意足,在《江城子》里写:

雪堂西畔暗泉鸣,

北山倾,

小溪横。

南望亭丘,

孤秀耸曾城。

都是斜川当日境,

吾老矣,

寄余龄。

只是,在今天的黄州,已不见当年的雪堂。

它不过是一场宋代的雪,早已融化在九百多年前的黄州郊外。

故宫博物院藏着南宋画家夏圭一幅《雪堂客话图》,画的虽然不一定是苏东坡的雪堂,但从上面所画的江南雪景中,可以窥见苏东坡黄州雪堂的影子。画面上,有一水榭掩隐于杂树丛中,轩窗洞开,清气袭来。屋内两人正在对坐弈棋,虽只对其圈脸、勾衣,寥寥数笔,却将人物对弈时凝神注目的神情表现出来。远处山顶与近处枝权之上有未融化的积雪零星点缀。由于经过近九百年的氧化,绢已发黄、变暗,使得用蛤粉点染的白雪历久弥新、晶莹璀璨。画面右下角为细波荡漾的湖面一隅,一叶小舟漂于湖面之上。画面左上角留出的天空,杳渺无际,把观者引入深远渺茫、意蕴悠长的境界。

南宋夏圭《雪堂客话图》

苏东坡就应该在这样的雪堂中,与访友弈棋、饮酒、观林、听风。

米芾一出现时,苏东坡就能从他身上感觉到他未来的气象。那是直觉,是一个艺术家对另一个艺术家的敏感。它来自谈吐,来自呼吸,甚至来自脉搏的跳动,但它并不虚渺,而是沉甸甸地落在苏东坡的心上。

才华横溢的米芾,眉目轩昂,气度英迈,浑身闪烁着桀骜的气质。他喜欢穿戴唐人冠服,引得众人围观,而且好洁成癖,从不与人同巾同器,《宋史》上说他“风神萧散,音吐清扬”,即使面对他无限崇拜无限敬仰的苏东坡,也“不执弟子礼,特敬前辈而已”,这事见宋代笔记《独醒杂志》。或许,正因米芾没有执弟子礼,所以后世也没有把他列入苏门学士(“苏门四学士”为黄庭坚、秦观、张耒、晁补之)。但苏东坡对此并不在意。他只在意米芾的才华,就像当年欧阳修对自己一样。

无须掩饰内心的喜悦,苏东坡拿出自己最心爱的收藏——吴道子画佛真迹请米芾欣赏。对访客来说,这无疑是一种特殊待遇,因为这幅吴道子真迹,苏东坡平日里是舍不得轻易示人的。

米芾当然知道这幅画的分量,所以虽只一面之缘,却终生不忘。晚年写《画史》时,依旧回味着苏东坡为他展卷时的一刻:

苏东坡子瞻家收吴道子画佛及侍者志公十余但,破碎甚,而当面一手,精彩动人,点不加墨,口浅深晕成,故最如活。

后来,苏东坡把这幅他挚爱的画捐给了成都胜相院收藏。

那一次临别时,酒酣耳热之际,苏东坡检出一张观音纸,叫米芾帖在墙上,自己面壁而立,悬肘画了一幅画。

九将近一千年后,当我坐在自己的房间里,在歌手王菲“明月几时有”的轻吟浅唱中想念苏东坡,最想见的,不是号称“天下第三行书”的《寒食帖》(台北故宫博物院藏),不是故宫博物院藏的《春中帖》,不是苏东坡的任何一件书法作品,而是那张在东坡雪堂的墙上出现又消失的画。

在米芾后来的回忆里,苏东坡笔下的草石树木,无不朴拙卑微,平淡无奇。

既不像隋唐绘画那样绚烂恣肆,也没有“米氏云山”的玄幻迷离、缠绵浩大。

但那自然界的石头上旋转扭曲的笔触,却象征着士人天性里的自然放纵、狂野不羁。

连对苏东坡不大待见的朱熹,在友人张以道收藏的苏东坡《枯木怪石图》上写下题跋时,也承认“苏公此纸,出于一时滑稽诙笑之余,初不经意,而其傲风霜、阅古今之气,犹足以想见其人也”。

米芾表情庄重,把那幅画小心翼翼地卷起来,带走。

他没想到,一个名叫王诜的人出现了,截断了它的去路。

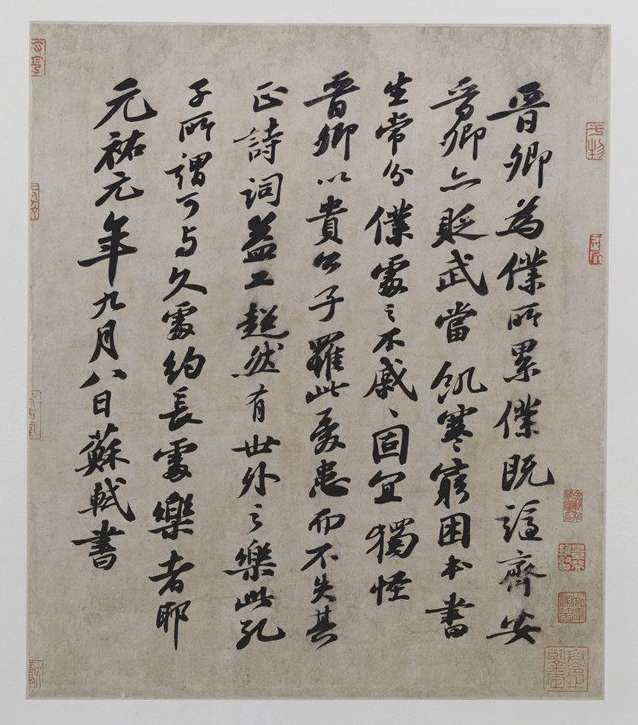

王诜,字晋卿,是宋朝开国功臣王全斌之后,娶了宋英宗的女儿贤惠公主,成了驸马,却对书画情有独钟,是苏东坡的铁粉、大收藏家,也是大画家。今天的故宫博物院,收藏着苏东坡为王诜写的《跋王诜诗词帖》册页,也收藏着王诜的《行草自书诗卷》。

北宋苏轼 《行书题王诜诗帖》

他的《渔村小雪图》,是美术史上的名作。这幅画卷,以白粉为雪,树头和芦苇及山顶、沙脚微梁金粉,又以破墨晕梁,表现雪后初晴的轻丽阳光,这是他独创之法。2015年故宫博物院举办“皇家秘藏·铭心绝品——《石渠宝笈》故宫博物院九十周年特展”,把这幅画展了出来,可见王诜的重要。至于他后来因受苏东坡“乌台诗案”连累被贬,贤惠公主积郁成疾,最终撒手人寰,都是后话了。

北宋王诜《渔村小雪图》

那时王诜听到苏东坡给米芾画画的消息,自然浑身颤抖,把持不住,跑到米芾那里,死皮赖脸借走了这幅画,从此再也没有还给米芾。

对此,米芾一直耿耿于怀,在《画史》中特别加了一笔:“后晋卿(王诜)借去不还”,算是泄了私愤。

再往后,我就查询不到它的下落了。

我只知道,那时,是苏东坡前往沙湖看田归来后不久,也是苏东坡谪居黄州的第三年。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载