宋辽皇帝结义之谜:宋辽澶渊之盟为何延续百余年

北宋和辽的皇帝之间存在着一种没有血缘的亲情关系,源于宋真宗的澶渊之盟。当时宋真宗与辽圣宗以兄弟相称,此后双方一直以辈分进行排列。辽朝人十分热心这种结义,宋朝皇帝却觉得面子上无光,虽然表面上没有反对,相反还同意按照这种辈分互相称呼。那么,宋朝皇帝为什么无奈地这样做?原来这是双方之间的一种特殊外交。

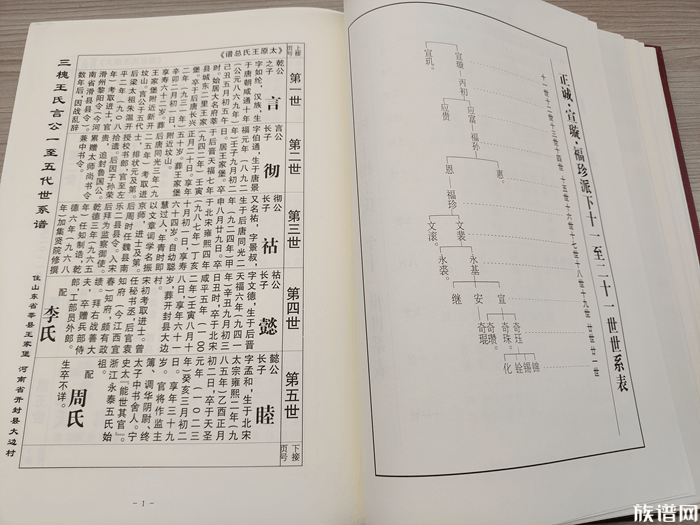

五代和北宋时期,北方出现了一个强大的契丹贵族建立的国家——辽,双方南北对峙了二百余年。在北南交往过程中,北方辽朝的契丹皇帝们,从一开始就为了达到一定的政治目的,曾先后与五代时的后梁、后唐、后晋和北汉的皇帝义结金兰,掠夺到了大量的财物,长期占领着雁门关以北、长城以南的十六州广大地区。至北宋,辽宋间的结义仍在继续进行。

北宋建立后,宋太祖、太宗、真宗曾多次派兵北伐契丹,想夺回五代后晋时割让给契丹的十六州之地,虽然互有胜负,但北宋在军事上并没有占到什么便宜。

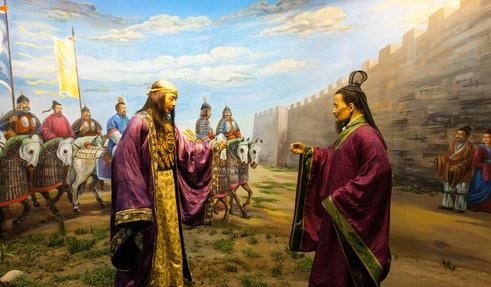

辽统和二十二年(1004),契丹大军自幽州南下直逼宋境,宋真宗赵恒无奈之下御驾亲征。由于军事上双方实力相当,这年十二月,宋辽在澶州缔结和约,罢兵修好。和约除规定宋每年要向辽献岁币外,辽国皇帝耶律隆绪尊宋帝赵恒为兄,赵恒尊辽国肖太后为叔母。这样,辽国不但得到了经济上的实惠,而且宋、辽两国皇帝成了兄弟,两个国家成了兄弟之国。此后,直到辽亡的近百年间,辽宋皇帝间的“金兰之好”就一直延续保存了下来,仅是因为皇帝在世时间各有长短,双方之间的辈分常在发生变化,有时两国成为“兄弟”,有时成为“叔侄”,有时成为“翁孙”。

根据《契丹国志》记载,北宋天圣元年(1023),宋真宗驾崩,派大臣到辽朝告哀。辽幽州的官员赶忙派急递先将消息传到京城,辽圣宗召集了番汉大臣举哀,后妃以下都为之掉下了悲伤的眼泪。辽圣宗对宰臣说:“我与兄皇未结好之前,征伐各有胜负。结义至今已有二十年了,我与兄皇同月生,他仅比我大二岁,现在他升仙了,我还能活几岁?”说罢泪流满面。其时宋仁宗赵祯已接位,所以辽圣宗又说:“我听说侄帝年纪还轻,一定不清楚我与兄皇之间的情义,我担心一旦大臣离间,宋朝就会违背和约。”当宋朝告哀使到辽京城后,转达了宋仁宗的意思,辽圣宗很开心,对自己的皇后说:“我看侄帝的来意,一定不会违背兄皇与我的誓约。”又说:“你可先寄信给南朝太后,详述妯娌感情,让南使带回去。”因为辽圣宗与宋真宗是兄弟,所以辽圣宗又下令如果国内各色人等的姓名中有对真宗赵恒名讳冒犯的,一律避讳改掉。从这些记述来看,两位皇帝之间的结义还蛮像真的一回事,至少在表面上辽朝是当真的了。

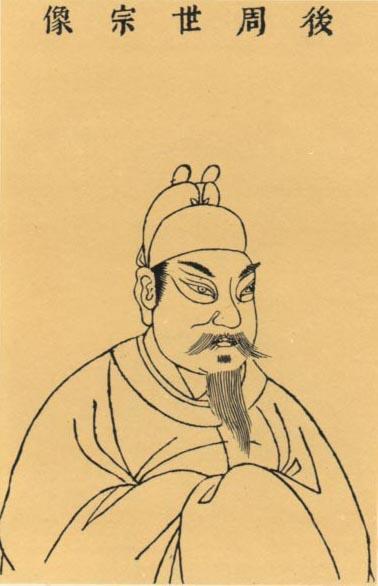

辽圣宗于1031年病逝,子辽兴宗即位,他与宋仁宗又成了结义兄弟。庆历年间,辽兴宗宴请宋朝使者,说:“南北修好已有很长时间了,我恨不得马上与南朝皇帝兄见上一面,现在只能托你为我带一杯酒到南朝了。”兄弟之间实在太想见面,思念之情难以割舍,辽兴宗干脆就派使者到宋朝送上自己的画像,索要仁宗的画像,以“笃兄弟之情”。辽使带了辽圣、兴二宗的画像到宋朝,再拿了仁宗的画像回去,这时却发生了不幸的事情,辽兴宗因病去世了,这使得辽兴宗临终仍没有一睹仁宗的尊容。 当然表面上感情深厚的“兄弟之义”是一个方面,但从宋朝捞取实惠好处辽兴宗始终没忘记。当北宋与西夏之间战事吃紧时,辽兴宗就向北宋索要后周世宗从燕云地区夺回的关南十城之地。北宋顾了前面就顾不了后面,只能与辽进行谈判,当然结局是可想而知的:契丹放弃对关南十城的要求,而北宋每年再增加银、绢二十万两、匹。这增加的部分在文件上怎么写?辽朝主张用“献”,宋朝不同意。宋使富弼认为用“献”意味着下奉上,但“南朝为兄,岂可兄献于弟乎?”辽朝退一步,提出用“纳”字,北宋还是不同意,双方就僵住了。最终,由于西部边境战事实在紧张,哥哥北宋无奈只能屈从弟弟的压力,同意用“纳”字。

辽道宗即位后,与宋仁宗的辈分变成了侄子与叔父,宋仁宗这时也称道宗的祖母为“婶母”。辽道宗与其父一样,也想看仁宗长得什么模样,就派使者到南方去求圣容。宋仁宗派使者张升到契丹,让辽道宗先将自己的画像送到宋朝去。道宗坚持己见,一定要先看仁宗的画像。张升对道宗说:“以前圣宗是弟,所以先将自己的画像拿到宋朝让兄看,于礼为顺。现在南朝皇帝是你的伯父,作为侄子你更应该先将自己的画像拿到南朝,伯父然后才会将自己的画像拿到北朝来,这样的先后顺序才是比较正确的。”宋朝坚持要先看辽道宗的像,把辽道宗气得要命,但从道理上看也说得通,道宗也就无计可施了。

宋仁宗死后,又历英宗、神宗、哲宗,宋辽二国从原来的伯侄关系翻过来成了孙祖关系,“辽为翁,宋为孙”,说来就十分滑稽。

从宋真宗澶渊之盟两国皇帝义结金兰开始,直至辽末,宋辽之间并没有发生大的战事冲突,南北双方基本上维持了近百年的和平友好局面。在这种兄弟、伯侄、翁孙关系的前提下,辽宋之间的官私往来和贸易活动十分兴盛,双方在经济上都得到了较快的发展,这是在结义之前双方可能都没有想到的。辽朝人的传统文化中有收继养子及外姓人入族的习俗,与宋朝的结义可能也是这种文化的一种表现。这种结义,应该说是一种特殊的外交,也起到了一定的效果,客观上对辽国军政和社会经济文化的发展起到了重要的作用。

不过上述一家之言是否定论还很难说,契丹和汉民族文化、习俗、观念都有很大差别,要真正搞清他们热衷于结义的真实目的可能还是要从契丹的文化上着手。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载