明朝在“壬辰倭乱”兵援朝 联军大胜日军倭寇

1592年(明万历二十年壬辰)4月14日,日本为了吞并朝鲜,发动了震惊世界的“壬辰倭乱”。在朝鲜国王的请求下,明朝出兵援朝,开始了长达7年的援朝抗日战争,最终以中朝的胜利、日本的失败而告终。不久前,记者驱车从汉城出发,直奔韩国南端庆尚南道的晋州和泗川。400多年前,这一带是朝鲜李氏王朝的军队与中国明朝援军并肩抗击日本倭寇的主战场。战斗激烈的“泗川之战”、“晋州战役”以及“露梁海战”谱写了朝鲜和“援朝盟邦”———中国明朝将士抗击倭寇可歌可泣的历史篇章。

“朝明军冢”埋了3.6万多名战死将士

记者在泗川文化院院长吴弼根等历史专家带领下来到一个很大的“山丘”前。吴院长指着这个“山丘”说:“这就是400多年前,朝明联军的军冢,安葬着3.6万多名朝明将士的头颅。”

“朝明军冢”呈四方形,长宽各36米,高约8米。军冢前正中,立有高4米的“慰灵碑”。黑色大理石碑的正面,刻有“朝明联合军战殁慰灵碑”十个汉字。碑的后面是《战殁慰灵碑文》,碑文中写道,为怀念“遥远异域土地上,不归的恨客———那些明代盟邦民的深厚战友爱。特立此碑,以表对朝明联合军灵的祭奠。”

吴弼根介绍说,韩国国民对中国明朝派出援军,用鲜血援助朝鲜王朝,共同抗击倭寇的历史,记忆犹新。为缅怀两国抗日烈士,泗川市政府一直想要为烈士们树碑立传。在可歌可泣的“壬辰卫国战争”中,朝明联军有3万多将士在抗倭战场上牺牲。凶残的倭寇为向日本天皇表功,将朝明将士的耳朵割下盐腌后,装进十几只大木桶内,用船运回日本。为掩盖罪行,日寇又将朝明联军烈士的头颅割下并集中埋在一起。由于掩埋地址没有准确记载,因此迟迟无法建碑。为寻找当年朝明联军的军冢,韩国有关部门派出了历史专家进行考证和挖掘。经过多年的挖掘和考证,终于在这里发现了掩埋烈士头颅的军冢。1983年11月4日,时隔300多年后,军冢被整修一新,并正式对外开放。为缅怀朝明联军抗倭业绩,泗川市政府每年10月1日,都由市长带队前往军冢举行盛大的祭奠活动。为了不忘日寇侵朝历史和弘扬朝明联军的抗倭业绩,韩国每年都组织学校的学生到此参观,接受爱国主义教育。

“泗川之战”朝明联军大胜倭寇

泗川市地处朝鲜半岛陆地的南端,战略位置十分重要。一条狭长的泗川湾,是海外通往韩国首都汉城最便捷的通道,历来是兵家必争之地。1592年4月14日,日本侵略军从南部海港城市釜山登陆,45天后,占领了战略要地泗川,并向重镇晋州突进。不到两个月,朝鲜国土大部分沦丧。

朝鲜国王遣使向明朝告急,要求出兵援助。明朝廷认为,“倭寇之图朝鲜,意实在中国,而我兵之救朝鲜实所以保中国。”故决定援朝抗倭。1592年7月,明朝派先锋戴朝弃、史儒率兵2万出征,副总兵祖承训带大部队随后进入朝鲜,拉开了明援朝抗日之战的序幕。

1597年,朝明联军抗倭进入决战阶段。明朝调动了陆水军共14万兵力,再度增援朝鲜,并决定兵分三路,进攻倭寇盘踞的三座要塞:蔚山、泗川、粟林。中国援朝抗倭大军的东征军,在中路提督董一元、副总兵张榜率领下,明军分四路向盘踞在朝鲜半岛南部永春、昆阳、晋州、泗川等地的倭寇发起进攻。朝鲜庆尚右兵使郑起龙也率兵2200人与明军组成联军,共同作战。朝明联军英勇杀敌,势如破竹,连连取胜。1598年9月28日半夜,朝明联军向倭寇盘踞在朝鲜南部的要塞泗川古城发起进攻。29日凌晨3时,被围在城里的日寇打开城门企图夺路逃窜。朝明联军击退倭寇多次反扑后,攻进泗川城,日寇守将川上忠实身中36箭而死,数千日寇被歼,日寇在城内的粮草库烧了两天两夜,火光冲天。倭寇盘踞在朝鲜南部的最重要据点被摧毁后,士气低落,其余10几个据点的倭寇“举阵惊骇奔散”,投降者越来越多。

“露梁海战”日本以失败告终

吴弼根院长带领记者登上一座小山丘。山丘上有一座朝鲜全罗道水军节度使李舜臣将军的纪念碑。吴院长指着山丘下的泗川海湾告诉记者,前面不远就是当年朝明联军水军取得“露梁海战”大捷的战场。

1598年8月18日,倭寇主帅丰臣秀吉在朝鲜战场节节败退,羞愤积郁,终于在伏见城死去,临死前遗命撤兵。1598年11月,倭寇大将小西行长属下的日寇,在朝明联军的致命打击下企图从海路逃窜回国。逃窜前,为缓兵喘息,小西行长派部下将金银等厚礼送到朝鲜水军节度使李舜臣和明朝水军提督陈瞞营中,希望和谈,遭到拒绝。绝望的小西行长向盘踞在泗川新城一带的岛津义弘求救,于是岛津义弘集结了500艘船,企图冲破朝明联军的防线,夺路回国。

11月4日,李舜臣和陈瞞的水军埋伏在露梁津湾一带,当500艘企图从朝鲜运走残余日军部队的军舰出现时,李舜臣将军亲自驾船擂鼓,率船冲入敌阵,被日军包围。明将陈瞞所在的战船也被倭寇军舰包围。年高七十的明朝老将邓子龙率领壮士200人,跃上朝鲜战船奋战,所驾战船不幸起火,邓壮烈牺牲。李舜臣、陈瞞杀出重围,相互救援,李舜臣不幸中弹,生命垂危。奄奄一息的他向儿子说:“战斗激烈,对于我死,千万不要声张。”他还下令说:“把军旗交给宋希立,发号施令,继续擂响战鼓,直到胜利。”

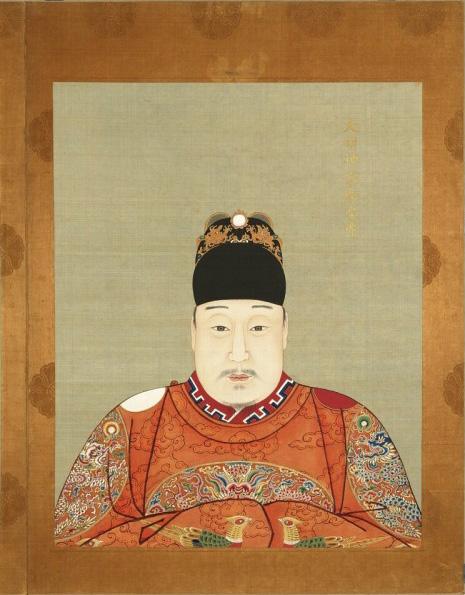

露梁海战朝明联军最后获得全胜:击沉日舰450艘,歼灭日军1万多人,日军彻底战败,日本水军大部被全歼,陆军残部勉强撤回了日本。长达7年的援朝抗日战争,最终以中朝两国的胜利,日本的失败而告终。明神宗大奖三军,《明史》称此为“东洋之捷,万世大功”。

明朝水师提督陈瞞为纪念并肩战斗的李舜臣将军,把其尸体运到当年明朝水军的大营———莞岛郡古今岛,并修建一座“忠武祠”,进行祭奠。为缅怀明朝军队赴朝抗倭,朝鲜在汉城建立了“大报坛”。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}