明十三陵为何就定陵被打开?墓内却什么都没有呢

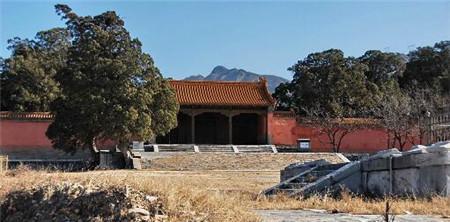

20世纪50年代中期,一项考古计划曾试图解开十三陵所有秘密,最早提出该计划的,是当时中国著名历史学家、时任北京市副市长的吴晗还有郭沫若。这是中国第一份由历史学家正式提出的挖掘古代皇陵的考古计划。但十三陵最终只有一座陵墓的地宫被成功打开,这就是至今中国惟一被考古学家打开的皇陵——定陵。

掘一年方才找到墓葬入口

挖掘古代皇陵的考古行动于1956年春开始。在挖掘计划中,规模最大、保存最完整的长陵是首选目标。然而,对长陵的调查工作进展得并不顺利。最终,考古队决定另找一个陵墓试掘。经多方调查,定陵进入考古队的视野。

1956年5月,试掘正式开始。考古队在定陵宝城一处城砖脱落的位置挖开第一条探沟。探沟刚挖到1米多深,就在宝城内侧的墙壁上发现一块砌在墙里的石条,擦去石条上的泥土,3个刻在石条上的字显露出来:“隧道门”。

十几天后,考古人员在城墙的下方发现一个券门,同时在探沟的两侧发现两道砖墙,两墙之间形成一个隧道,伸向宝城的深处,考古队判断这就是通向地宫的隧道。

为减轻挖掘工作量,考古队没有继续第一条探沟的挖掘,而是在第一条探沟的延长线上挖开第二条探沟。但一个多月过去了,第二条探沟一直没有新的发现,在第一条探沟中曾经出现的隧道砖墙也奇怪地消失了。

进入9月,挖掘工作才出现新的转机。一天,在第二条探沟的深处,一个挖掘工意外发现一块带有刻字的小石碑,上面刻着:“此石至金刚墙前皮十六丈、深三丈五尺”。

明朝人把地宫的墓墙称为“金刚墙”,这块石碑明确提示了地宫的具体位置。

考古队在通向宝顶中心的方向开挖了第三条探沟。到第二年5月,考古队穿透厚厚的土层,找到了坟墓的外墙——金刚墙。在金刚墙上,考古人员发现了一个神秘的梯形开口。它应该就是万历皇帝入葬时的入口。

万历“变”穷凶极恶“大地主”

定陵发掘于1956年5月破土动工,到1958年7月底,清理工作基本结束。据说当时定陵被打开的时候,全部人都惊呆了,金碧辉煌,到处都是宝物,让人应接不暇。可是在短短的20分钟之后,这些宝物却全都变黑了。原来,掘墓的人缺少缺少专业知识,导致这些宝物在接触空气后没有得到保护,结果全部被氧化,十分可惜。

9月,明万历帝后的殉葬品走出地下宫殿,登上故宫神武门城楼,向民众展出。展览后,定陵博物馆筹建人员加速了修补、保护、复制殉葬器物的步伐。

首先要修补、复制的自然是三具尸骨。三具头骨被送往中科院古人类古脊椎动物研究所进行修补。同时,找了两位从事雕塑的老师,做万历帝后的模型。

由于万历皇帝在他们心中是封建地主阶级的典型代表,模型的制作自然要按照地主形象进行艺术加工。 两个月后,万历帝后的三具人体石膏模型送往定陵。只见万历头戴瓜皮金丝小帽,横眉怒目,鹰钩鼻子下挂着一张血盆大口,摆出一副要吃人的架势。左腿长,右腿短,身体极不平衡地站立着,手握皮鞭,侧身站立。似在追赶,又似在战斗和殴打他人。这独特的造型给人的感觉像是旧时一个穷凶极恶的大地主,正在对交不起田租的穷人进行残酷的蹂躏。

其两个皇后则穿红着绿,涂脂抹粉,头戴鲜花首饰,妖冶而凶残,一副典型的地主婆形象。

无知致明代织锦遗产遭损坏

在塑造万历帝后模型的同时,陵园内忙于对出土的织锦匹料进行技术处理和保护。有人建议,丝织匹料可以像古画一样进行托裱,背后衬用韧性大的纸张,以便卷舒。有人建议,糨糊内加入防腐剂,以便长久保存。

可谁知这样的做法却遭到了著名文学家、后来又专门研究古代服饰的沈从文反对,沈从文觉得大家缺少对于明代织锦的保护知识,这根本就是在搞破坏。

有些袍服的处理,也不尽如人意。比如用“聚甲基丙烯酸甲酯”(塑料)加入软化剂涂在半腐的衣服上,时间稍久,衣服颜色变深,软化剂蒸发,质料变硬,硬作一块,不能展开。这种轻率的处理方式未经反复实验,匆匆上手,效果不佳,只能停止。

经过一年的艰苦努力,定陵的出土文物基本上已修补、复制完毕。 1959年9月30日,定陵博物馆正式宣告成立。

但是,定陵土的许多文物因为无知而被损害,当时很多人效仿挖掘陵墓的风气,纷纷准备再向唐陵、清陵等动手,但是都被制止了,现在看来,还好被制止了。

官员发话 帝后棺椁扔下山

定陵博物馆一经开放,游客蜂拥而至。遗憾的是,在这深达27米的地宫深处,他们看到的只是一座空荡荡的洞穴。不少游客都失望地问道:“皇帝皇后的原棺椁哪里去了?打开地宫的时候不是还在吗?”

棺椁确实消失了。颇具戏剧性的是,它的消失和定陵博物馆的成立,竟是在同一天进行的。

1959年9月30日晨,曾铲下定陵第一锹土的民工王启发,接到博物馆办公室主任的指示:“马上就要开馆了,既然复制的棺椁已经做好,原来的棺椁就没用处了。你带几个人到地宫清扫,把那些棺木抬出来,好迎接领导来检查清洁卫生。”

于是,几个员工围住楠木棺,要取四周的铜环,便挥镐劈了起来。几十名警卫跟着主任来到棺木前。“大家辛苦一下,把这些木头板子扔了。”士兵们在主任指挥下喊着号子,将沉重的棺木抬起,来到宝城上。随着主任一声威严的口令“扔——”,战士们一齐用力,三具巨大的棺椁被掀下墙外,哗啦啦滚入山沟。

据说,这些珍贵的木头被扔到山下之后,都被当地的村民当做好东西留了起来,有的做成了自己的棺材、有的加工成了衣柜。但是,捡到这些木头的村民,离奇的全都死了。

封建思想 帝后骸骨被一把大火烧光了

1966年,是一段动荡的岁月,各种打倒、批斗,波及到众多人,就连万历帝后的三具尸骨也没能幸免。

为了彰显反对“保皇派”的先进思想,一声令下,烈焰腾起,广场一片火海。木柴伴着尸骨,在烈焰中“啪啪”炸响,似在呻吟,又像在反抗。烟灰四散飘落,纷纷扬扬,空气中散发着刺鼻的气味。随着一声炸雷,大雨倾盆而下。燃烧的尸骨在涌动的水流中浮荡飘摇,和翻起的泥土融为一体,重新回到了广袤的大自然之中。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}