古代公务员的官邸制:被贬官员只能租住民宅

实际上,自秦汉起,中国古代的赴任官员,就由国家提供住房。不过,那时的官员住房不叫“官邸”,而叫“官舍”。

“官舍”,就是官吏的住所,因为常与官衙连在一起,如今日之“机关大院”,所以有时也兼容办公场所的含义。若用现代语汇表述,大抵就是机关住房的意思。

自秦汉起,各级官员均由国家任命,无论是各地贤能被征辟或举荐到中央当官,或原在京畿居住者被外放到各地当官,大多存在有异地仕宦解决住所的需要。因此,由国家向赴任官员提供住房,大约也就在秦汉之际逐渐趋向制度化。

官吏家属可以随居机关住房,宋孝宗、司马光、欧阳修均在官舍出生

《汉书》卷三十九记曹参封爵列侯,食邑平阳,但本人先后在齐国和中央任相,其长安的“相舍后园近吏舍,吏舍日饮歌呼”云云。此“相舍”与“吏舍”,就是相国住宅和吏员宿舍的同义语,当由国家提供。汉高祖刘邦向全国发布《同安辑令》说:“凡为列侯食邑者,都给印绶佩带,赐给宏敞的住宅俸禄达到二千石级别的将吏,就可迁居长安,赐给次一等的住宅。”这当然是开国时期优待功臣的一种措施。

再看《汉书》卷九十三记,侍中董贤为邀汉哀帝宠信,休假日亦不肯回家与老婆团聚,于是哀帝特许董贤的妻子搬进他在宫中的住所,“若吏妻子居官寺舍”。根据这一条史料可知,西汉后期,官吏家属可以随居机关住房(官寺舍),已经是普遍现象。《太平御览》卷四九一引《汉书》称,光禄大夫魏霸丧妻,其长兄还特意“为(魏)霸娶妻,送至官舍”。《宋书》卷四十一记宋武帝生于“丹徒官舍”,其父刘翘时任晋陵郡功曹《宋史·孝宗纪》记宋孝宗“生于秀州青杉之官舍”,其父赵子时在秀州居官《成都文类》记司马光生于郫县官廨,其父时任该县县尉。《曲洧旧闻》卷三记,欧阳修也是其父亲任绵州司户参军时“生于司户官舍”的,后人还把这个住宅改为“六一堂”(欧阳修号六一居士),以志纪念。

被贬官员不得享受官舍待遇,寇准、苏辙等只能租住民宅

居住官舍不仅是一项福利,也是一种政治待遇。《事实类苑》卷十一记,北宋名相寇准受,被贬为衡州司马。衡州府向来不给这种徒有虚名、实受监管者分配住房,“百姓闻之,竞荷瓦木,不督而会,公宇立成”。眼看其在民众中威望如此之高,又赶快把他迁到雷州,并终于达到令他郁愤而卒的目的。

苏东坡的弟弟苏辙也曾被章某贬到雷州,“不许居官舍,遂僦民屋”。章某得知后,严令州府究治胆敢借房给“管制分子”居住的民众。后来章也被贬到雷州,碰巧亦向这个人求租房子,对方心有余悸地答复他:“前苏公来,章丞相几破我家,今不可也。”此为政治斗争之激烈在住房问题上的反映。

州郡府县官舍都在衙署之内,俗称“内衙”或“私宅”,“衙内”由此成为官府子弟代称

官舍如此“尊严”,在一定程度上与它的位置有关系。自秦汉以来,凡州郡府县各级地方政府之主要首长和佐贰官员的生活区域,照例都是圈定在各自的衙署内的,俗称“内衙”或“私宅”等,并用屋宇式的宅门同以大堂为中心的办公区域划出界线。宋人孔平仲《珩璜新论》卷四:“或以衙为廨舍……儿子谓之衙内”,因知古人常将“衙内”作为官府子弟的代称,就是以他们这种特殊的居住条件为依据的。

《温公诗话》记北宋鲍当任河南府法曹时,河南知府“薛(映)尝暑月访其廨舍,(鲍)当方露顶,狼狈入,易服把板而出”。是说像鲍当这种处长一级(曹官)的官员,也有坐落在衙署内的住宅。因为是私人生活空间,又值盛夏季节,所以没戴官帽,恐怕还是半赤膊状态,所以当上司突然来访时显得很狼狈。

也有主动放弃这种荣耀的,如东晋罗含任州府别驾,“以廨舍喧扰,于城西池小洲上立茅屋,织苇为席而居”(《晋书》卷九十二)。此人名列《文苑传》,看来是希望在业余时间有一个可以读书写作的安静环境。

京朝官舍住宅紧张,东汉太中大夫张湛只好自降住房标准搬到候舍去

地方官连同随任家属免费享用机关住房的传统,一直维持到清朝覆灭(我们可以从辛亥革命时期有关各地光复的报道中看出,清廷的各级地方官多在义军攻打衙署时束手就擒或携眷出逃)。但京朝官住房的解决方式,却经历了较多的变化。前文说过,两汉时官员多居机关大院,东汉王充《论衡·诘术篇》称:“府廷之内,吏舍比属”(汉时“吏”之概念包含“官”义),足见规模之大。《后汉书》卷六十四记赵岐的祖父官任御史,故其“生于御史台,因字台卿”,又可知同居的家属中,甚至包括成年的儿子媳妇。

但是,随着国家中央集权管理职能的日趋完善甚至繁复化,京朝机构及供职人数也在不断增加。据《文献通考》卷四十七提供的统计,汉晋时全国官员总数仅7000人左右,隋朝重新统一后达12576人,唐朝更增至18805人,其中供职京师者就有2620人。假如仍沿袭两汉时大包干的办法,则不仅“京师百司”之机关用房要发生危机,亦将无法正常发挥衙署的办公职能,因为办公区内除了这2620员京朝官外,还得加上数倍于此的吏胥、杂役和卫士,以及侍候这一大家子的小丫环老妈子等。

《后汉书》卷二十七记,张湛官拜太中大夫,“称疾不朝,居中东门候舍”。唐李贤注解,洛阳共有十二个城门,中东门是其中之一,门卫编制中有一个秩六百石的候吏,职掌是迎送从此门进出的宾客,“候舍”就是候的住所。张湛以秩二千石的高级官员,不住官舍而自降住房标准,搬到候舍去,其表面理由是既然“称疾不朝”,就是请长病假不理事,所以不该居住官舍。但递进一层推度,京师官舍紧张恐怕也是一个原因,不如自己识相。

退休离任必须搬离官舍,唐代永宁坊一幢住宅先后住过王锷、韩令弘、史宪诚、李载义等许多大臣

“屋宇并官所造”,其性质自然是“官舍”了。若从所有制关系上考察,分布在长安居民区里的京朝官住宅中,还有不少与之同类的情况,就是皇帝为表示对大臣关怀,特赐一部分高级官员携眷入住产业属国有的宅第,一般情况下又随居者的调任、贬谪或告老还乡而收回。

《大唐新语》卷三记,玄宗即位不久,老宰相李日知自请退休,一旦获准,“及还饰袋,将出居别业”,就是马上退还官舍,搬进其它房子。

《唐语林》卷七记,永宁坊有一幢被风水先生称为“金盏地”的住宅,先后有王锷、韩令弘、史宪诚、李载义等许多大臣住过,可知这都是与职务相关的待遇。当然以“赐第”形式化官为私的也有,不过因改朝换代或获罪受处等原因,亦难保永业。如安禄山得志时,玄宗曾“敕于亲仁坊南街造宅堂”,送给他进京朝见时居住。等他垮台了,房子也就没收了。

小官员居住官舍的情况也有,卢照邻《病梨树赋并序》称:“癸酉之岁(唐高宗咸亨四年,公元673年),余卧病于长安光德坊之官舍”又谓:听坊内的老居民说,以前鄱阳公主在此住过,名医孙思邈也在此住过。看来另有入住理由,或者只要交房租便可入住也有可能。

《长安志》卷八称,北街崇仁坊与尚书省选院(即吏部司)靠近,凡参加考选的官员而在“京城无第宅者,多停憩此(坊)”,想来应有官舍供付费居住,于是“昼夜喧呼,灯火不绝”,恰是机关集体宿舍的景象。

此外,还有一些部门依然保留着官员家属可住机关大院的待遇,各有其特殊缘故。如《东观奏记》称,“故事:京兆尹在私第。崔郢为京兆尹,囚徒逸狱而走,上(即唐宣宗)始命造京兆尹廨宅,京兆尹不得离府。“又如隶属中书省的集贤院,类似中央学术文化中心性质,置有一批高级学士,也专为他们建造了舒适的住宅(《南部新书》),以示尊重人才。再如像御史台、大理寺这类肃纪司法的机构,有关官员亦必须住在衙署内,以防作弊。

家具杂用不许擅自添置、不得带走,王安石夫人搬出公房时也没能带走一张藤床

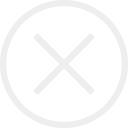

住房以外,官吏住所内的一应家具杂物亦由机关按入住者的身份提供。以明代淳安县署为个案,据《海瑞集·兴革条例》载,知县的家具杂用有63种200余件,县丞、主簿等有60种,典史仅19种。

洪武时,黄州府有个同知安贞,因“擅造公宇器用”,被部下吏员向按察司检举,按察司又向中央汇报。朱元璋得知后,为安贞开脱,说是“房宇器用都是公家的,安贞若另迁他官,一样也带不走”(《典故纪闻》卷四)。据此可知,给你多少家具,你就使用多少,私自动用公款添买,就是违犯制度。另外,官员调任或退休时,所有家具杂用,都要按清单归还。

《萍洲可谈》述,王安石从出判江宁府任上自请退休,夫人吴氏把官舍里一张躺习惯的藤床带回了家。未几,“郡吏来索,左右莫敢言”,只好悄悄地向老爷汇报。王安石知道吴夫人“好洁成癖”,自己则以邋遢与她“每不相合”,于是“跣足登床,偃卧良久。吴(夫人)望见,即命送还”。由此可知,官员搬出公房时不得带走任何公家用品,也是历代的规矩,即使贵为宰相,亦不得违犯。

因为缺少专项的建筑和维修基金,又无完备的物业管理(在京都由各部司务厅兼管,在州县由工房兼管),所以在多数时态下,机关住房的条件包括有关生活设备,都很差劲,通常总要隔许多年才得大修一回。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

展开

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载