解密:稷下道家所推崇的管子中包含哪些思想?

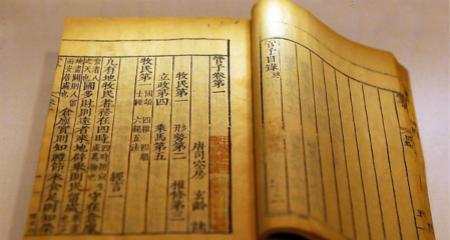

《管子书》相传为管仲所作。刘向序说:“所校徽中《管子书》三百八十九篇,太中大夫卜圭书二十七篇,臣富参书四十一篇,射声校尉立书十一篇,太史书九十六篇,凡中外书五百六十四,以校除复重四百八十四篇,定著八十六篇。”汉内府所藏篇教最多,依定本八十六篇算,其中重复篇数,总在四倍左右。现存《管子》分为《经言》、《外言》、《内言》、《短语》、《区言》、《杂篇》《管子解》、《管子轻重》八部,《内言》亡《王言》、《谋失》两篇,《短语》亡《正言卜篇,《杂篇》亡《言昭》、《修身》、《问霸》三篇,《管子解》亡《牧民解卜篇,《管子轻重》亡《问乘马》太轻重》丙、《轻重》庚三篇,计亡失十篇。书中最古部分为《轻言》,但其中底文句有些属于很晚的时代,从思想内容看来,不能看出是齐宣王以前底作品。并且书中底思想很复杂,新旧材料互混,看来不是出于一人底手笔。大概是稷下先生假托管仲的名字以自尊,而思想上主要的派别属于道家与法家。故《汉书·艺文志》列入道家类、《隋书·经籍志》倒入法家。诸篇中最显出道家思想底是《心术》上下篇及《白心》与《内业》二篇。《内业》解道的意义,《心术》、《白心》说依道以正名备法。这几篇恐怕是稷下底道家所传诵的道经。

在《心术》上篇中可以看出由道转移为法的倾向。如说:“虚无无形谓之道。化育万物谓之德。君臣父子人间之事谓之义。登降揖让,贵贱有等,亲流之体,谓之礼。简物小米一道,杀惨禁诛,谓之法。”在另一段又说:“天之道虚其无形。虚则不屈,无形则无所位越。无所位超,故遍流万物而不变。德者道之舍,物得以生。生得以职道之精。故隐者得也。得也者,其谓所得以然也。以无为之谓道,舍之之谓德,故道之与德无间,故言之者不别也。间之理者,谓其所以舍也。义者,调各处其宜也。礼以因人之情,缘义之理,而为之节文者也。故礼者,谓有理也。理也者,明分以逾义之意也。故礼出乎义,义出乎理,理因乎宜者也。法者,所以同出,不得不然者也。故杀惨禁诛以一之也。故事督乎法,法出乎权,权出乎道。道也者,动不见其形,施不见其德,万物皆以得,然莫知其极。”这是明礼义理法皆出于道德,而此道德同体无间,其所以不同只在所舍及所以舍而已。《老子》以为“失道而后德”,这里说道德无间,语辞上虽然有点不同,但终极的原则仍是道。“法出乎权,权出乎道”,这道是天地之道,不会有过失底,所以底下说,“天之道虚,地之道静。虚则不屈,静则不变。不变则无过”。

法本从道出,所以至公无私。君子能抱持这一道以治天下便不致于丧失天下。《心术》说:“是故圣人若天然,无私覆也;若地然,无私载也。私者,乱天下者也。凡物载名而来,圣人因而财之,而天下治;实不伤不乱于天下,而天下治。专于意,一于心,耳目端,知远之证。能专乎?能一乎?能毋卜蓝而知凶吉乎?能止乎?能已乎?能毋问于人而自得之于己乎?放日,思之。思之不得,鬼神教之。非鬼神之力也,其精气之极也。”这一段与胜于·庚桑楚》所出老子之言很相近,想是当时流传底道家言。人能得道,一切都可行,知巧也可以舍弃。《白心篇》}说:“孰能弃名与功而还与众人同?孰能弃功与名而还反无成?”又说:“孰能去辨与巧而还与众人同道?故日思索精者明益衰;德行修者王道狭;卧名利者写生危;知周于六合之内者,吾知生之有为阻也。”因为“道之大如大,其广如地,其重如石,其轻如羽”,所以很容易得,容易用。

在同篇里说:“道者,一人用之,不闻有余,天下行之,不闻不足,此谓道矣。小取焉则小得福;大取焉则大得福;尽行之而天下服;殊无取焉,反其身不免于赋。”舍一切以求道,就不致于满,不致于灭亡,而达到虚静底地位。虽然,道是不可摸捉底,为政者既舍知巧,就不得不正名备法,所以说,“建当立有,以靖为宗,以时为宝,以政为仪,和则能久。”建设当立在适当与有上头,虽仍以靖为宗,而时与政却是实在的施设。注说:“建事非时,虽尽善不成。时为事宝也。政者,所以节制其事,故为仪。”实际的政事是时间与手段底运用。运用得当,天下便治了。

所以说,“非吾仪,虽利不为;非吾当,虽利不行;非吾道,虽利不取。上之随天,其次随人。人不倡不和,天不始不随,故其言也不废,其事也不随。原始计实,本其所生;知其象而索其形;缘其理而知其情;索其端而知其名。故苞物众者,莫大于天地;化物多者,莫多于日月;民之所急,莫急于水火。然而天不为一物枉其时;明君圣人亦不为一人枉其法。天行其所行,而万物被其利;圣人亦行其所行,而百姓被其利;是故万物均,既夸众矣。是以圣人之治也,静身以待之,物至而名自治之,正名自治之奇,身名废。名正法备,则圣人无事。”这尚法正名底思想与慎到底主张相同。总之,弃嗜欲知巧.恬偷无为,正名备法,是稷下道家因倡齐物底论调,进而主张绝圣弃知,专任名法底结果。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载