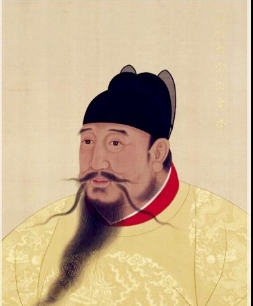

明朝的封爵制度是怎样的?有着怎样的特点

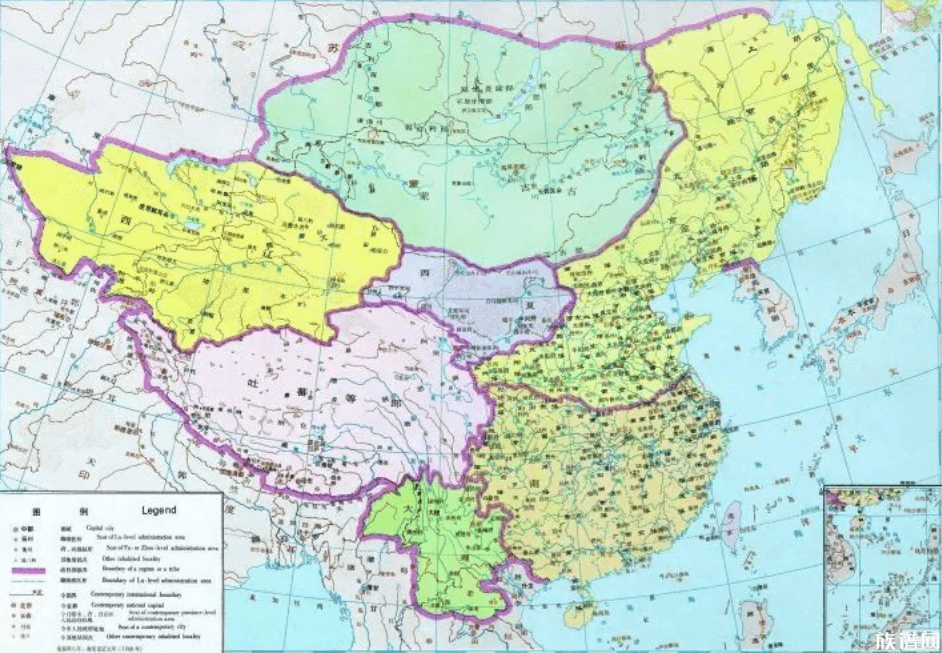

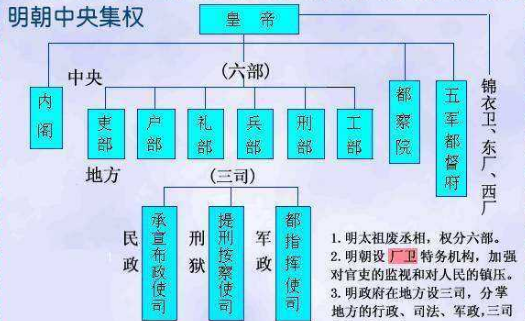

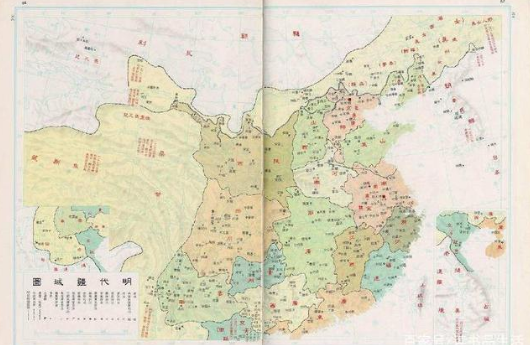

封爵制度是中国古代君主授予贵族和功臣爵位的制度,它是历代君主为巩固其统治地位,调整统治阶级内部关系而实行的一种封爵等级制度,对一个朝代的政权统治与社会稳定产生了深远影响。明朝封爵制度作为中国古代封建社会时期较为程序化、制度化与法制化的封爵制度,既有与历代封爵制度相同处,也有许多独特点,抓住其特点及成因,对理解明代制度、政治、文化等方面显得十分必要。回顾明代封爵制度,总结归纳为以下五个方面的特点及成因:

一、宗室功臣封爵两体制,只授爵号食禄无封邑

明代封爵制度分宗室与功臣外戚两套体制,将王与公侯伯子男五等爵分离,是明代区别于以往朝代的一大特点;并且给勋爵只有爵号与食禄,而不再有封邑,公、侯等爵位的还将赐予铁券,以示其功勋卓著,皇恩浩荡。

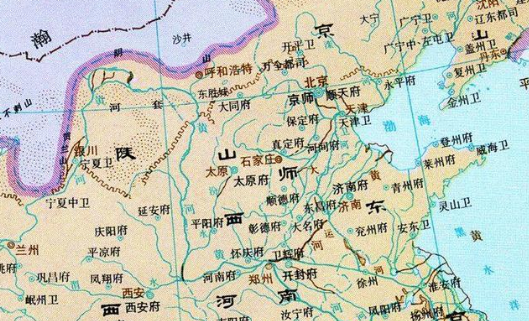

在宗室封爵体制方面,明太祖之初,定制袭封,列爵亲王、郡王、镇国将军、辅国将军、奉国将军、镇国中尉、辅国中尉、奉国中尉八等以封皇室宗亲。其食禄也做了相应的规定:初亲王岁禄定为五万石,后定减亲王岁禄为万石,郡王二千石,镇国将军千石,辅国将军八百石,奉国将军六百石,镇国中尉四百石,辅国中尉三百石,奉国中尉二百石。

在功臣外戚封爵体制方面,明朝又阅前朝之制,列爵五等以封功臣外戚,在洪武三年(1370)六月颁布诏令:“定五等勋爵....爵正一品国公、郡公,从一品郡侯,正从二品郡伯,正从三品县伯,正从四品县子,正从五品县男。”后革子、男,只留公、侯、伯三等,细分为七个等级,这一明朝爵位变化在《万历会典》中已做出明确的总结“国初因前代之制,列爵五等,非有社稷军功者不封,子男后革。”在功臣外戚封爵食禄方面也做了明确规定。并于洪武二十五年(1392)规定:“公,五千石至二千五百石;侯,千五百石至千石;伯,千石至五百石。”同时还一并定制:“凡爵非社稷军功不得封,封号非特旨不得予。”爵分两种,一是只授终身(不世),二是可以世袭(世),世与不世,以军功大小而定,均给诰券。

形成“宗室功臣封爵两体制,只授爵号食禄无封邑”这一特点的成因,可以有以下四个方面:(一)、皇权至上高度强化的结果。(二)、儒家君臣森严的等级思想的影响。(三)、统治者巩固统治的需要与个人因素。减少勋臣土地等特权,防止其权势膨胀,对皇权构成威胁。(四)、农业经济与商品经济的发展,提供其物质基础。在某种程度上统治者为维护其统治,既要依靠这些立下汗马功劳的功臣,又要体现其皇室宗亲高贵的地位,这最终使明代封爵制度出现两套体制并存的局面,在经济上待遇优厚,但不再给封邑。

二、封爵与赐券相结合并日趋制度化

明代统治者为巩固政权,笼络功臣,创建了中国历史上最为完备的封爵赐券制度。明太祖规定“凡爵非社稷军功不得封”、“凡公侯封拜,俱给铁券”等准则,将军功封爵与颁赐铁券有机地结合为一体,成为明代重要的典制。随着皇权的不断强化,这一制度在发展历程中有种种变化 ,但作为一种政治需要,它一直延续到明朝灭亡,意义深远。

封爵与赐券相结合并制度化有着一个曲折发展并不断完善的历史过程。大体上经过了三个历程:

第一阶段:明太祖时期开始将封爵与赐券结合起来,“洪武三年(1370),大诰武成,论功行赏,公爵者十人,侯爵者二十人,铁券丹书,誓诸白水,河带山砺,爰及苗裔”;在制度方面做了一些“非社稷军功者不得封爵"、"公侯伯拜封,俱给铁券”、等规定,当出现一些功臣恃铁券破坏社会秩序的时候,朱元璋做了“制铁榜以限铁券”的规定,在夏燮《明通鉴》第4卷中就写道“上以功臣多恃铁券违法,奴仆杀人者匿不以闻,乃诏工部作铁榜,戒以保全终始之道。”封爵赐券开始制度化,但又因其明太祖朱元璋个人后期统治,大肆残杀功臣而遭到破坏。

第二阶段: 永乐时期至嘉靖时期,这一制度在曲折中不断发展完善,完成了“功勋封爵,公侯赐券”的体制建立过程,在其间虽偶尔有一些变化,但都无法改变其大体模式。明成祖朱棣在建立政权后,即论功封爵,“论靖难之功,封丘福为淇国公,朱能为成国公,张武等侯者十三人,徐祥等伯者十一人。论款附功,封驸马都尉王宁为侯,茹瑺、陈瑛及都督同知王佐等皆为伯,赐券以诰”基本上都是按“功勋封爵,公侯赐券”的准则进行的;但也存在着一些不是靠显赫功勋而被封爵的人,如永乐时期的永新伯许成(处理驸马梅殷之死,化解成祖与宁国公主兄妹矛盾)。到了明武宗时期,封爵赐券制度基本成型。例如正德十三年,明武宗外出巡游,故降敕自封为镇国公,朝廷也只能假戏真做,赐予铁券,给予“万寿无疆”的免死次数。这就体现出封爵赐券已成制度。

第三阶段:从嘉靖时期开始,虽出现封爵泛滥,武官难封的局面,但嘉靖皇帝统治时期,在革爵罪宗子女是否得封、外戚爵位是否世袭、封爵与赐券的标准等方面做了严格的限制。这就使获得铁券特权,已经变得非常严格困难,因此这一时期,封爵与赐券制度已十分完善并定型 。

封爵与赐券在明代虽已制度化,但其自身及内部仍存在着一些独特之处,如宗室与外戚封爵不赐铁券,只给诰书,并且其封爵标准不十分严格,即使有的统治者如明太祖朱元璋对外戚加爵做了限制,但任然做特恩封爵;还有明代封爵赐券制度中赐券由前期赐给勋臣的一种特权,逐渐变成了一种荣誉,要求越来越严格,但总有许多特例。

封爵与赐券相结合并日趋制度化是中国古代封爵制度发展并不断完善的必然结果,但也有其时代的独特性影响的原因,归结其原因有以下:(一)、统治者保恤功臣,巩固统治的需要,将封爵赐券作为一种最高的功勋待遇。明太祖就曾有“君臣得以优游,终其天年”的封爵初衷。 (二)、有最高法律《大明律》的保障。(三)、统治者重视维护和朝廷勋臣的声音,伴君如伴虎,众多朝廷勋臣都希望获得铁券这一“定心丸“,统治者为维护其统治亦需要此方法去笼络和稳定他们。

三、封爵标准由军功赐爵转向武官难封

明朝初期,其开国统治者明太祖朱元璋将封爵标准定为“非社稷军功者不得封”,并在其法律《大明律》中明确规定“文官不许封公侯”;从靖难之变以后,封爵标准虽执行的不严格,但文官封爵时总要以武官职称挂名,冒称立下军功方可名正言顺;但到嘉靖时期,由于军功冒滥现象严重和武官地位低下,重文轻武体制建成,逐渐出现了武官难封的现象,甚至有部分勋臣以武职封爵为耻,尝云:“我勋爵,非军职。”,其封爵标准发生了显著的变化。

明初将军功赐爵作为封爵标准,是明太祖在借鉴前人得失、个人的认识和基于当时的政治局面的情况下提出来的。明太祖在论功封爵时就曾说过自己封爵的初衷与对象,“爵以报功,汉高帝不功不侯,此最可法。朕今非吝封爵也,但无功受封,有功于国者又将何以待之耶!自今五等之爵不论品级,非有大功于国者,虽官至丞相亦不得封。”因而在当时最高法律《大明律》卷二《吏律.职官》中也有“文官不得封公侯”的条例:“凡文官非有大功勋于国家,而所司朦胧奏请辄封公侯爵者,当该官吏及受封之人皆斩,其生前出将入相,能去大患,尽忠报国者,同开国功勋一体,封侯谥公,不拘此例。”

从“夺门之变”以后,朝廷封爵对象开始向非武职人员(太监、文官等)倾斜,“夺门之变”中的曹吉祥、石亨、徐有贞等人先后被封爵赐券,徐有贞上书请求加爵,明英宗因高兴遂封其为武功伯“禄千一百石,世锦衣指挥使,给诰券”。“非社稷军功者不得封”的准则已荡然无存。随着重文轻武的体制建立及统治者个人品行才能的因素,朝廷文官勾结压制武将,使武官封爵越来越难。“从嘉靖元年开始,一直到崇祯十六年(1643)百余年,臣僚以军功封爵者,仅辽东总兵李成梁一人封宁远伯。”李成梁军功冠于世,然为其得封也“灌输权门,结纳朝士,中外要人,无不饱其重赇,为之左右。”以至于嘉靖时期的文史学家王世贞在《皇明异典述四》中说道:“盖祖宗朝都督有劳,宁封流伯而不加保傅,典制一变也 。”

封爵标准由军功赐爵向武官难封转变,除了其自身起初建立时就存在着一些缺陷外,归其原因为以下:(一)、明代开国君主朱元璋个人认识的狭隘性,对文臣功劳的轻视,没有很好掌握区分文武功劳大小的标准。(二)、明初淮西集团势力的强大与卓越的功勋,且其多为建立赫赫战功的武将,形成一种武人独大的局面。(三)、明朝统治者建立并不断完善重文轻武的体制,导致武官地位日益低下,难以封爵。(四)、朝廷对勋臣封爵加大限制与统治者个人因素。

四、皇权支配法制,勋爵特权减少

明朝是我国封建社会时期专制主义中央集权高度强化的一个重要时期。随着洪武、永乐、洪熙、宣德四个时期采取一系列措施,加强了中央集权与专制皇权,使皇帝成为了权力的者。在明朝封爵制度中,宗室勋臣虽享有众多特权,并且有法律的明确规定与保障,但当特权与皇权统治发生冲突时,在加封进爵、削爵惩杀等方面往往一切都按皇帝的意志执行,法律在这时似乎失去了所有的功效,即使享有免死特权的功臣的人身安全也得不到保障。并且明朝统治者为维护其统治,往往在免死、封赏等特权方面也比历代有明显减少甚至有的没有(如封邑),到后期,功臣、宗室、外戚世袭爵位时受到了严格的限制。

皇权支配法制自古以来就是皇权至高无上的体现。明太祖是封爵赐券制度的始作俑者,也是其破坏者,先后兴起胡惟庸、蓝玉党案,大肆杀戮功臣,将那些拥有山河之誓,被允诺功臣世代荣贵,并享有免死特权的铁券法规视如粪土,荡然无存。被誉为“汉之萧何”的李善长作为跟随朱元璋打下大明江山的“第一勋臣”,曾被赐予拥有众多特权的铁券,最总却因朱元璋猜疑,竟因“星变,其占当移大臣,遂并其妻儿弟侄家口七十余人诛之。”此时的他已八十来岁。对于皇权支配法制的现象,谷应泰在评论胡蓝党案时曰:“朝登盟府,夕系檻车,口血未干,爰书遂拟。”在明代中后期,封爵赐券的对象也不再按“非社稷军功者不得封”的标准来严格定位,往往由统治者个人意志决定和受权臣的影响。正德时期,权阉刘瑾把持朝政,都督神英无开疆拓土之功,但厚贿刘瑾,刘瑾矫旨将封神英之事“下廷议,而廷臣希瑾指,无不言当封者,遂封泾阳伯,予世券。”徐有贞“夺门之变”有功上书请求加爵,明英宗因高兴遂封其为武功伯“禄千一百石,世锦衣指挥使,给诰券”

勋爵特权减少在明代最为突出。在明朝时期,其封爵制度中的待遇与特权与历代相比有所减少,如不再有封邑,在免死特权方面也明显减少。特别是因皇权与专制主义的大大强化,皇帝在颁赐铁券的同时,大幅度减少了其免死次数。唐昭宗赐券于钱缪的券词云:“使卿长受宠荣,克保富贵,卿恕九死,子孙三死。”宋太祖赐券于王审琦的券词云:“....恕九死,子孙五死,云孙恕三死。”明太祖在赐予“第一勋臣”李善长的铁券词云:“韩国公,岁禄四千石,子孙世袭,恕免二死,子免一死。”在宗室勋爵方面,后期更是出现了“藩禁”制度,在朱元璋的故乡凤阳设立了“高墙”等特种监狱,其人身自由等方面都受到种种裁抑和钳制,更别谈什么贵族特权啦。

形成皇权支配法制,勋爵特权减少这一特点的成因有如下:(一)、皇权高度强化的体现,皇帝成“代天理物,威柄自持”的者。(二)、医治历来勋爵恃权违法的痼疾,维护社会稳定其统治。(三)、减少国家财政负担,区分勋爵与当朝统治者亲疏关系的需要。

五、爵位与官职二者的名权日趋分离

明初封爵的功臣与宗室、外戚等均是爵位高低与官职大小一一对应的体制,众多亲王、勋臣掌握着很大的权力;但从靖难之变以后,从明成祖开始,加大了对宗室功臣权力的削减,渐渐形成高爵虚职的的局面;到宣德时期,明宣宗因汉王朱高煦造反,而诸功臣或为避嫌而落去职事官,就规定勋臣只担任差委,使爵位与官职并立的局面结束。后期虽有个别特例,但爵、职名权分离的趋向已成定式。

爵、职名权分离经历了一个漫长的过程。明朝初期,明太祖因过于猜疑,信子疑臣,在宗室方面实行封爵分藩体制;在勋臣封爵方面,起初爵职对应,委以重任。但后来因胡蓝党案,功臣的爵职开始分离。从建文时期到宣德时期,因“靖难之变”、“汉王叛乱”等事件,统治者加大了对皇室勋臣的控制,一些功臣也因恐受牵连,都辞掉实权官职,逐渐形成了高爵虚位、爵职分离的局面。明代后期,爵位成为了执事官职以上的荣誉称号,虽有一些特别情况,但大都是沿着爵职分离的总趋势而发展。

爵、职分离是中国古代封爵制度发展的总趋势,对于明代爵位与官职二者的名权日趋分离形成的原因可归纳为如下:(一)、皇权高度强化,防止臣子权力过大,对皇权构成威胁。(二)、历史提供了的深刻的现实教训(靖难之变与汉王造反)。(三)、加强中央集权,提高统治管理的科学性与效率。

明朝是中国古代专制主义中央集权高度集中的一个封建王朝,皇权不断强化,皇帝成为“代天理物,权柄自操”的者。任何制度的兴衰都是其统治者为巩固统治在不同时期采取不同的手段的反映与体现。明代封爵制度的特点的形成原因总的可以归纳为:皇权的不断强化与臣僚法律特权的降低;儒家君臣思想的影响;不同时期的政治局面的差异;制度程序化、法制化的发展历程与不断完善2的发展趋势;统治者在维护统治上的策略调整;现实给予历史教训等。作为中国古代封建社会最为完备的封爵制度,在历史中的作用和影响十分深远。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载