中国上古时的兵法为何能流传下来?是谁将它们保存流传下来的

西汉开国大将军、楚王韩信被汉高祖刘邦以莫须有的罪名擒获后,便将其贬为淮阴侯,在京城。刚开始,韩信日夜怨望,还经常发点牢骚挤兑人,但经过近一年的反思,韩信他终于想通了。

——人,有的时候真的不能不信命,命里有时终须有,命里无时莫强求。王侯将相,宁有种乎,却有命矣!有人命里就是老板,有人命里就是打工仔,比如刘邦,如果他的命不好,他早就不知死几百次了,哪里还能当上天下至尊?

这都是命!

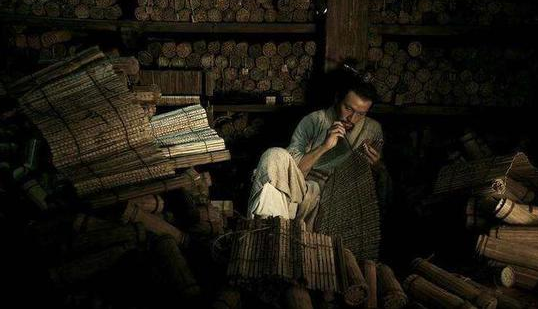

所谓时势不可逆转人力无可奈何,于是淮阴侯,他也认命了,寂寞就寂寞去吧,寂寞的人是可耻的,寂寞的人也是可敬的,自古以来,无论是谁想站在群山最高处,不是都得先学会如何忍受寂寞吗?趁着左右无事,不如好好的总结此生,写一部比《孙子兵法》还伟大的兵书出来,让它流传千古造福后世。

这部兵书共花了淮阴侯将近一年的时间,书名就叫《韩信兵法》,一共有三篇,篇篇都是淮阴侯毕生之精华,可谓兵家至宝。

兵书大功告成之日,淮阴侯又没事干了,于是他找到了留侯张良。

张良也是为大汉王朝立过汗马功劳的人,所以当初高祖要他自择齐地三万户为侯,然而张良为了明哲保身,坚辞不受,最后得封留侯,采邑留城(今江苏沛县东南),也就是最早他与高祖初遇的地方。

人生若只如初见,何事秋风悲画扇。现在的高祖,已经不是他从前认识的那个沛公了,所谓伴君如伴虎,淮阴侯被冤而遭擒,已让他齿冷,那三万户食邑未必就不是一次阴险的试探,智如张良,又岂会轻易触碰?他向刘邦重提留城,愿封留侯,也是向借此提醒刘邦,希望他们君臣之间保持一点起事之初的淳朴记忆。回想打天下之初,大家君臣相得、并肩战斗,何曾如今日般互相猜忌、剑拔弩张?

于是,看透世事、心中悲凉的张良决定功成身退了,他退出江湖,再不愿卷入政治的是是非非,每日只是杜门不出,导引辟谷,总想着哪天能得道飞升,做个快乐的天上神仙。

张良这当然是在做梦,这世上根本就没有什么神仙,他也根本不可能退出江湖,因为有人就有恩怨,有恩怨就有江湖,人就是江湖,他怎么退出?逃避只能让他更加苦闷。况且,后来汉家每有大事,他还是会被请出来出谋划策一番,就连吕后要保太子,都要请他蹚浑水帮忙,没办法,谁叫他脑子最聪明呢?

这不,张良没退隐多久,淮阴侯就找上门来了,提出要与他一起整理编次天下兵法,供后世兵家研究参考。

自秦始皇焚书坑儒,天下兵法大多散佚,这让淮阴侯很痛心,他可不想让自己这一派兵家后继无人。左右他赋闲在家百无聊赖,不如趁此机会了却心病。

张良其实是个杂家,他不仅精通纵横家与道家,而且也十分擅长兵家,当年有个叫黄石公的世外高人,曾传授给他一部《太公兵法》(相传为姜太公所著兵书),他也正是因为这部兵法,与高祖一见如故的。后来他虽因身体虚弱多病,没办法领兵打仗冲锋陷阵,只能出谋划策,但其兵学修养和理论功底还是很强的,这正是淮阴侯请他出山的原因。

也许真的也是闲极无聊吧,张良很爽快的答应了淮阴侯的请求,这让淮阴侯很意外,也很开心,终于又有了个志同道合的同类可以陪伴渡过他一段无聊岁月了,真好!

张良与韩信从前并没有多少机会相处,所以他们一直都不太熟,但是经过这件事,两人的友谊突飞猛进,兵仙与谋圣,这对也许是天下间最聪明的人聚在一起,怎能不擦出绚烂无比的智慧火花呢?于是,二人费尽心机,四处搜罗,终于集齐了春秋以来用兵共一百八十二家,然后删繁就简,修订词句,取其精华去其糟粕,最终定著三十五家,分为权谋、形势、阴阳、技巧四类,类类皆以总结,部部都是经典。韩信与张良为抢救我国军事文化遗产,做出了极大的贡献。

可惜,张韩二人的造福后世之举生生被小人给破坏了。十余年后,高祖去世,诸吕(吕后之外戚)当权,竟将此部宝典盗取,而后不知所终。汉武帝时,军正(掌管军法之官)杨仆曾努力搜集遗文散籍,纪奏兵录,却始终没能收集完全。大批珍贵的兵法,包括淮阴侯的兵法《韩信》三篇,以及项羽的兵法《项王》一篇在内,都在此次浩劫中失传了,实在是可惜!但他们仍然抢救了大量的兵法著作,否则这些兵家思想我们可以永远都不会知道。

总之,在军事上,韩信的成就不但绝艳当代,而且响彻千古。

公元前200秋,张良随赤松子云游而去,寂寞梧桐深院锁清秋,淮阴侯再一次陷入了无事可做的痛苦之中。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}