元明清最高学府国子监简介 该机构在历史上的沿革是什么样的

国子监是元、明、清三代国家设立的最高学府和教育行政管理机构,又称“太学”或“国学”。

古代在国子监读书的学生称为“监生”。国子监不仅接纳全国各族学生,还接待外国留学生,为培养国内各民族人才,促进中外文化交流,曾起到积极的作用。

历史沿革

两汉时期国家的最高学府称为“太学”, 汉武帝设置“太学”也是承袭了传授儒家经典最高学府的功能。

永安元年(258年)东吴景帝孙休创建国学,设太学博士制度,诏立五经博士,为建业太学之滥觞。

西晋晋武帝咸宁四年(278年)初立国子学。这是中国古代教育史上在太学之外另立国子学之始。《晋书·卷二十四·职官志》记载:“咸宁四年(278年),武帝初立国子学,定置国子祭酒、博士各一人,助教十五人以教生徒。博士皆取履行清淳,通明典义者,若散骑常侍、中书侍郎、太子中庶子以上,乃得召试。”国子学限五品官以上贵族子弟方可入学。但国子学在西晋并不景气,尤其是西晋末年以后,时兴时废。

晋武帝司马炎统一全国之后,建业太学中断。晋武帝死后,中原“八王之乱”,以王导、谢安为首的大族,于307年簇拥着西晋皇族琅邪王司马睿,仓促南渡至建邺(今南京),史称“永嘉南渡”,建立起偏安江左的东晋王朝,并在鸡笼山下建立建康太学。西晋末(313年),因为晋愍帝的名字叫司马邺,为了避他的名讳,又把建邺县改称建康县。后宋、齐、梁、陈先后在建康建立建康太学。

刘宋时期,元嘉十五年(438年),宋文帝召雷次宗至京师(今南京),令国子学开馆于鸡笼山,聚徒百人教授。刘宋末年,祖冲之回到建康,担任谒者仆射的官职祖。祖冲之花了较大的精力来研究机械制造,重造指南车,发明千里船、水碓磨等等,是我国南朝机械工程专业之最早肇始。祖冲之算出圆周率的真值在3.1415926和3.1415927之间,相当于精确到小数第7位,简化成3.1415926,成为当时世界上最先进的成就。

北齐改国子学称之为“国子寺”。隋平陈以后,实行抑制江南地方势力的政策,摧毁六朝宫苑,漫天大火,烧炎千里,建康城全部被平毁,建康太学中断。

隋开皇初年,决定国子寺辖国子学、太学、四门学、书学、算学。开皇十三年(593) 国子寺不再隶属太常,成为独立的教育管理机构,复名国子学。大业三年(607)改称国子监,监内设祭酒一人,专门管理教育事业,属下有主簿、录事各一人,统领各官学,如国子学、太学、四门学、书学、算学。各官学的博士、助教、生员皆有定额。据《隋书·百官志下》记载:博士:“国子、太学、四门各五人,书、算各二人,”助教:“国子、太学、四门各五人,书、算各二人,”学生 :“国子一百四十人……”。国子学与太学并立,是专门研习儒家经典的经学学校。

唐承隋制,武德元年(618)唐设国子学,学额300人,学生皆为贵族子弟,教师24人。贞观元年(627)唐将国子学改称国子监,同时成为独立的教育行政机构。监内设祭酒一人,为最高教育行政长官。设丞一人,主簿一人,负责学生学习成绩和学籍等具体事宜。唐代曾几易国子监之名,曾改称司成馆、成均监,神龙元年(705) 又复其名。据《旧唐书·高宗本纪》载:“凡六学,皆隶于国子监。”所谓六学,即国子学、太学、四门学、律学、书学和算学。

唐朝以后,中国进入五代十国的大分裂时期。这一时期,蒋州(今南京)又一次成为南唐的都城。902年,杨行密被封为吴王,以扬州为国都,史称“杨吴”。后来权臣徐温操纵了吴国的军政大权。909年,徐温兼任异州刺史,由他养子徐知诰具体负责军政事务。937年,徐知诰代吴称帝,定都金陵,并改金陵为江宁府,国号唐,史称“南唐”。939年,徐知诰称自己是唐明皇第六子永王的后裔。南唐的宫城设在金陵城的中央,大体上位于今南京洪武路一带,设南唐金陵太学。

宋沿唐制,分设国子监(今河南省洛阳市)、东京国子监(今河南省开封市),增辖武学。宋代国子监亦屡易其名,有时称国子监,有时称国子学,其职能具有二重性,一是作为官学最高管理机构,二是生徒就学的最高学府。如北宋著名学者程颐曾任判国子监,胡瑗曾以直讲名义兼判东京国子监。宋太宗端拱二年(989)曾改国子监为国子学,淳化五年(994年)又改国子学为国子监,名称反复变化。招收七品以上官员子弟入学,称国子生或监生。宋初无定额,后规定200人为限。但实际数量很少,故可插班补缺或旁听。国子学设判监事总管学校,由直讲教授经业和训导德行。

北宋庆历三年(1043年),范仲淹参政“庆历新政”,应天府书院升为南京(今商丘)国子监学,与东京(今开封)、(今洛阳)的国子监并列为北宋最高学府。范仲淹提出“精贡举、择官长”等十项改革主张,改革当时教育系统,应天府(今河南省商丘市)先行实施改革,一改当时崇尚辞赋的浮浅学风,重经义、重时务、重实际。

辽代的中央官学中亦设有上京国子学、中京国子学、东京国子学、国子学和南京国子学。其中除南京国子学外,其他均无明文可考。金代的国子学于海陵王天德三年(1151年)始创,规定词赋、经义学生百人,限宗室、外戚亲属及诸功臣三品以上官吏的兄弟或子孙入学。另外在金世宗大定十三年(1173年)设有女真国子学,限金人子弟优秀者入学。

元代分设国子监管辖国子学。蒙古国子监管辖蒙古国子学,蒙古国子学于元世祖至元八年(1272年)创立,入学资格限于随朝蒙古、汉人百官等,学习内容主要是以蒙古文译写的《通鉴节要》,并兼习算术,学成考试,量才授官。回回国子监管辖回回国子学,回回国子学于元世祖至元二十六年(1290年)创立。入学资格限于公卿大夫及富民子弟,学习内容以“亦思替非”文学为主,目的是培养诸官衙译史人才。元代又设有汉文国子学。所学课程有《孝经》、《小学》、《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》、以及《诗》、《书》、《礼记》、《周礼》、《春秋》、《易》等。

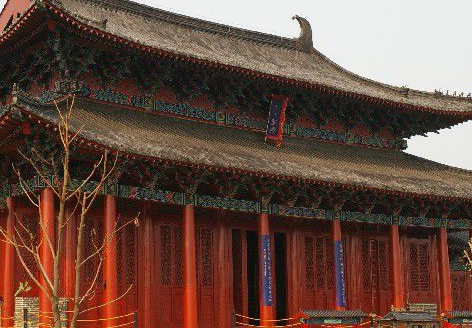

元大德十年(1306年),北京国子监始建,初称为北平郡学,截止2017年已有711年的历史,是元、明、清三代的国家最高学府及教育行政管理机构。

明朝国子监创于明太祖初定金陵之时,即改应天府学为国子学。后太祖建都南京,重建校舍于鸡鸣山下,改学为监,故称国子监。洪武八年,在凤阳另置中都国子监。洪武二十六年(1393年),撤销凤阳中都国子监,其师生并入南京国子监,此时南京国子监学生已增加到8000多名。永乐二年(1404年),北平郡学复称国子监。永乐十八年(1420年),明迁都北京,改北京国子监为京师国子监,于是明代国学有南北两监之分(亦称南北两雍)。永乐二十年(1422年),南京国子监达9900多人,盛况空前。当时邻邦高丽、日本、琉球、暹罗等国“向慕文教”,不断派留学生到南京国子监学习。但此种盛况为时不久,正德以后,日渐衰退。

顺治七年(1650年),南京国子监改为清江宁府学。清因明之旧制,世祖始修葺北京国子监。据《清史稿·选举志》记载:“世祖定鼎燕京,修葺明北监为太学。顺治元年,置祭酒、司业及监丞、博士、助教、学正、学录、典簿等官。设六堂为讲习之所,曰:率性、修道、诚心、正义、崇志、广业。一仍明旧”。乾隆年间,国子监祭酒仿宋名儒胡瑗苏湖教法,分经义、治事二斋教学,“严立课程,奖诱备至”,力主经世致用,曾使国子监出现“师徒济济,皆奋自镞砺,研求实学”的可嘉景象。但清朝末期日趋腐败,使学校成为科举的附庸,监生多纳粟入学,为科名声利而学,致于积重难返。

1902年,南京清江宁府学在四牌楼江宁府学基础上建立三江师范学堂(南京大学前身)。

1905年12月6日(光绪三十一年),清末改革学制,设置学部,国子监裁废,其教育行政功能并入学部,国子监的历史使命便告结束。

1956年,北京国子监辟为首都图书馆。

1998年,辟雍对外开放北京国子监。

2005年,首都图书馆迁出。

2006年,北京国子监和孔庙成立北京孔庙和国子监管理处。为历史文化类旅游景区。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}