李自成兵围北京城后,真的曾主动找崇祯和谈吗?

今天小编为大家带来了一篇关于崇祯的文章,欢迎阅读哦~

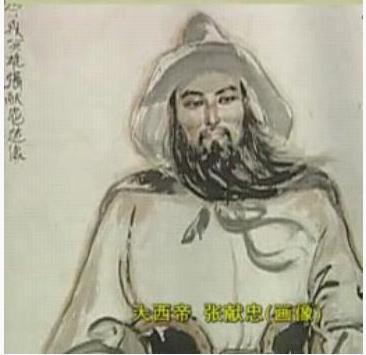

崇祯末年的明朝可谓是内忧外患,内有李自成、张献忠等人领导的上百万人农民起义部队,不断蚕食着明朝的地盘;外有后金政权在山海关外对中原虎视眈眈。在这种情况明朝如果没有好的对敌方针、以及优秀的领导人是很难跨过这道坎儿的。果不其然,在崇祯十七年(1644年)三月十七日,李自成带领的起义部队来到了北京城下,瞬间数万人把城池围的水泄不通。然而就在起义军即将取得最终胜利的时候,李自成却做了一件让人想不通的事,他派遣投降的宦官前往宫中找崇祯和谈。

而谈判的内容是:把西北几省划给我,封我为王,但不受朝廷管辖,并且在支付起义军一百万两白银做为军饷。作为回报我可以前往山海关外帮你打后金,但是军队却不受你的调遣。

在李自成在提出这些条件后,自信满满的看着投降宦官入城,他认为自己的条件对崇祯来说就是一个绝地求生的机会,答应我你继续做你的皇帝,我做的我王;如果反对……“他应该不会反对的。”李自成这样想到。

但是他终究对崇祯看走眼了,不久他知道了崇祯的答复:条件似乎非常吸引人,但是我统统拒绝。李自成愤怒了,他觉得自己身为起义军的头目,却遭到了一个随时可以被自己灭掉的敌人的羞辱。好吧,俗话说识时务者为俊杰,既然你如此不知好歹,那我就打进去。起义军的攻城效率很高,当天晚上就攻破了外城,抵达内城门前。而崇祯本来想趁乱乔装打扮出城而去,但是几个城门皆不得过,最后于十八日凌晨和随身太监自缢于煤山。十九日李自成的起义军进入内城,自此宣告运转了二百七十六年的明王朝灭亡。

那现在再回过头看看李自成的条件,以及崇祯为什么不抓住这次保住明朝的机会。

从李自成的条件看出,他并没有狮子大开口,提出什么平分天下的过分要求,只希望回到自己的老家当一个自在的封国国王,另外自己一路翻山越岭来到京城,自然花费了不少路费和餐饮住宿费,那么这个钱需要崇祯能支援一点,不多也就一百万两。答应的话李自成就立刻退兵,和明朝永结秦晋,而且还帮崇祯收拾掉后金和剩下的起义军。和灭国身死相比在,这个条件还是可以接受的,但是崇祯却没能和李自成谈拢,其原因有以下几点:

第一、朱棣祖训在此

朱棣在死前为后代子孙留下了:不和亲、不割地、不纳贡,天子守国门、国君死社稷的祖训。在之前有代宗朱祁钰的“京城保卫战”作前鉴,而崇祯作为后来的继任皇帝,且本人也十分有个性,实在难以接受这个“割地赔款”的骂名。

第二、李自成信誉不好

在之前的讨伐起义军过程中,李自成和张献忠之流的大头目,多次被明军逼入绝境,在不得已之下只好投降明军,但是过不了多久,李张二人又起而复之。所以崇祯实在难以相信李自成的人品。而这一次也说不定是李自成的诈降,他先借机和谈,如果崇祯答应,就趁势逼崇祯“避位”,这样的话李自成的皇位就是前朝皇帝禅位的,是合法的。

第三、崇祯好面子

前二者或许没有说服力,但是这一点却是铁打的事实。崇祯的好面子是当时朝廷人尽皆知的,在李自成击败孙传庭之后,崇祯就知道大势已去,而当时就有人建议崇祯迁都南京,保住血脉。而且给出了两个迁都方案,一是太子先迁,崇祯留守北京;而是崇祯先走,太子留守北京。崇祯听后觉得第二个方案不错,希望大臣们能在朝堂上聚众提出来,但是在后来的朝会上也只有零星的几个大臣复提,而大多数人都绝口不言,崇祯见没得到多数人的支持,于是就拒绝了。就这样来来回回弄了将近两个月,直到李自成到了北京,迁都一事才被迫停止。崇祯的本意是,不想因为自己主动提出,而背上丢了半壁江山的昏君骂名,所以让大臣们提出来,但是这些大臣个个都是人精完全不搭理崇祯。

崇祯末年朝廷萌生迁都想法

而这次和谈也是一样,当李自成的说客进宫后,恰逢崇祯身边有一个大臣,于是崇祯就问这个大臣意下如何。可能这个大臣看清了崇祯不敢担责任的性格,任崇祯反复询问就是不说话,最后和谈机会也就此流失。

关于崇祯的好面子还体现在他在自缢前杀妻杀女。在李自成攻打内宫时,崇祯先逼周皇后自杀,然后又亲自用剑砍死六岁的昭仁公主、砍伤十六岁的长平公主。但是他对男性后代的态度就大有区别,他把太子以及另外两个儿子送到宫外掩藏起来,并亲自教他们如何应对宫外的民间生活,比如:看见年老者就称呼爷爷奶奶,看见年轻人就称呼叔叔阿姨。从其处理男女亲人的态度上就能看出,崇祯不希望女性受到起义军的羞辱,尤其是周皇后,这不仅表现出崇祯的好面子,而且占有欲也十分强。在这一点他比一千四百年前的曹操有过之无不及,曹操也是出了名的爱面子,但是曹操临死前却对自己的老婆说到:愿意改嫁的就改嫁,找个好人家至少吃喝不愁。

由此可以看出崇祯虽然倾向于和谈,但是却又不想担责任,在大臣不配合、顾及面子的情况下,这最后一次挽救明朝的机会最终也没能把握住。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}