藏文化—文物—雪山下的文化瑰宝德格印经院

四川甘孜藏族自治州德格县位于金沙江畔,与隔江相望,是藏区三大古文化的中心之一,与拉萨、甘肃夏河齐名。全国文物重点保护单位的德格印经院就坐落在欧普龙山沟,它曾是藏族传统文化的一面旗帜。

第12代德格土司,决定修建印经院

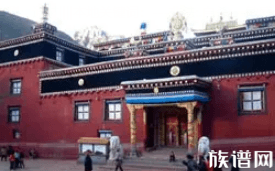

德格印经院北楼底层排柱及其装饰

公元7世纪末,藏王松赞干布的大臣噶尔东赞的后代避难到康区后,生活在金沙江一带。传至30代时,这个家族的传人索郎仁青为元朝帝师八思巴的膳食堪布,受到宠幸而获得“四德十格”之大夫称号,受封于元朝廷的称号逐渐演变成当地地名。他统领的疆域跨川、藏、青三省区共计10万平方公里的土地。当时,这个家族在首领的率领下,转战金沙江两岸,来到沙鲁里山脉下,建立了一个政教合一的土司之国,于是,这个阳光普照的地方便崛起了一座小城——德格。

头上闪耀着先辈带来的光环,脚踩战马踏出的广阔土地,这个家族的后代——第12代德格土司土登泽仁并没有踌躇满志。为继续扩充疆域,巩固完善“政教合一”的政治制度和封建农奴制度,作为执掌德格地区军政大权的土司意识到,早已创造过文字的藏民族,长期在马背上的征战几乎不间断地焚烧着脆薄的“纸页”,自己再不能像过去那样,以愚昧之举吞食易碎的智慧。能不能通过“文”的办法而达到“武”的效果,为漫长的历史找到一处栖息之地?于是,他决定修一座藏文印经院,以弘扬佛法,达到控制佛教,巩固家族统治的目的。

“好好好,印经院修在此地”

印经院是宗教文化圣地,该修在什么地方呢?一天,土登泽仁思绪万千,闲庭信步,走出官寨,只见耀眼的阳光照拂着一座座拔地而起的山体和空旷的山野上那疏落的植被,连同官寨的金顶都燃烧成金黄色,那些通往河滩的裸露的砂石滚烫得如一颗颗朝圣的心灵,在阳光下发出光辉。而寨前寨后的村庄和成片的树林,堆砌成一片金色,灿烂辉煌如梦境。一曲曲经声如歌如唱,金顶、红墙、转经筒在眼前晃动,彩色的经幡在哗哗飘响,香雾缭绕的经堂里飘出颂经的真言。如果说当时这些景物只是出现在土登泽仁脑海幻景的话,那么突然发生在他的眼前的情景就使他格外惊异:一位藏民赶着驮牛行至土司官寨前,驮牛不知何故受惊撒蹄而奔,将所驮货物抛洒满地。土登泽仁大惊,上前询问,才知这位藏民是从金沙江对岸而来(今江达)。他刻制了一部《称多》的经版特来敬献土司。此地紧依官寨,后靠大山,前临小河,经版满地,佛法无边。土登泽仁闭目默念后,顷刻转怒为喜,连声称:“好好好,印经院就修在此地。 ”

于是,建在官寨旁的印经院的轮廓在他的脑海里飞速勾勒。

4代土司30年建成3楼1底印经院

一座占地近3000米、共3层、建筑面积近万平米的楼房,在今天看来,并不是什么大的工程。可是在200多年前(1729年)的藏区,要修此建筑,那的确并非件容易的事。当时,土登泽仁征集上千差民,砍伐木料,平整地基,开山凿石,刻制经版,这些基础的工作耗时10年,直到土司魂归天国。不知土登在世时是如何向后人作的交代,也不知立下了什么家规,就像中国几乎家喻户晓的那位传说中的平凡而伟大的愚公一样,在修建印经院中,老子死了有儿子,儿子死了有孙子,一代代土司义无返顾地接替了前任土司的担子,风雨无阻,大步前行。那些差民们以子换父,以弟换兄,长期艰辛劳作,无怨无悔。经过4代土司,费时30年,终于建成了3楼1底的印经院。

储存了藏族文化中70%的古籍

中国的万里长城被列为世界八大奇迹之一,中国藏区的《格萨尔》被称为世界最长的史诗。作为《格萨尔》故乡的印经院的经版,也可谓是一个奇迹。一部文化史诗,偏远落后的德格,要在200多年前承载藏族文化,弘扬佛法的重任,那的确过于沉重。可是,这个家族及德格人硬是挺起胸膛,挑起了这付重担。成千上万的差民把心血和汗水、智慧全部投进了印经院,才带来了今日印经院的万里墨香。

在今日印经院的库房里,存放着20多万块印版,这些印版中,有经文,有史籍,有画版,储存了藏族文化中70%的古籍。它们是藏族文化的长城、文化的史诗、文化的奇迹,仅看看印版的制作就会震撼人心。

印版以红叶桦木为材料。每年秋后,差民们上山伐木,选择顺直无结的树干,截成10×100厘米、厚4厘米的木块,用微火熏烤后,放进粪池沤制一个冬天。

次年,将木块取出,用水煮、烘干,推光、刨平后作坯板。雕刻人员根据技艺精湛的书法家,写在纸模上的文字进行雕刻。通常情况下,技艺娴熟的工匠每天只能完成一块印版的单面刻制工作,而10天左右,才能完成一幅画版的单面文字雕刻。比如,闻名全藏区的《甘珠尔》是由100名书法家花了3年时间,500名工匠雕刻了5年才完成全书213部的印版刻制工作。如果没有这些印版,或许藏民族的文化史的许多重要内容将无处可寻。由此而论,保存历史的印经院,有重新认识和进一步发掘的必要。

国家拨巨款维修印经院

印经院,不单纯是“院”,按照今天的话说,则是出版社、印刷厂的综合体。要管好这个综合体并非易事。幸好印经院有严格的管理制度,如有藏版库防火、防虫、防潮的管理制度,印版出入库要进行检查、登记、签名手续,不经土司允许,任何人无权更改版面和处理印版。除土司外,还有大量的藏族人民努力保护这座印经院,使它没有随着岁月剥蚀而成为废墟。

在现代社会,这项保护工作已成为一项社会系统工程。一代代文管人员呕心沥血,整理文库,修复印版。仅在70年代和80年代,国家就几次拨巨款对印经院进行大规模维修。现在,印经院已成为国家文物重点保护单位,也是人们游览观光的好去处。印经院的印版当然有待于发掘和整理。但在现代信息社会里,它存在的意义不在于以印版的实际内容给社会以知识,而是作为一种文化事业的现象存在着,让人联想到文化在政治、军事、社会生活中是何等的重要。

当然,内容丰富的藏医药文献,已在印经院古为今用。被国家列为“七五”重点科研单位的德格藏医药研究所,根据印版内容,组织藏医进行古典藏医药的研究,已整理出《四部医典注释》等10余部医药学典籍,研制出数10种治疗慢性疾病、具有神奇疗效的藏药,在社会上声誉雀起。同时,印经院丰富的文化积累已吸引了大量中外学者的目光,我国史学界泰斗之一的四川大学教授任乃强,藏族第一个博士格勒,藏族第一个马列主义哲学家平措汪阶等都来这里考察过。

藏族传统文化的一面旗帜

德格土司家族走完700年路程后,早已随着摧毁封建农奴制度的历史步伐寿终正寝,但是,作为传承藏族文化的印经院,今日依然屹立在德格县城。德格——成为今天康巴标准藏语的发祥地,不能不说与印经院丰厚的文化积淀相关联。

印经院的历史告诉我们:文化是一种世代性的积累。改变民族精神素质是一种过程,在这个过程中,文化起着举足轻重的作用。而作为印版史籍的积累保存者,正是在这个过程中,自觉或不自觉地发挥着文化人也不能替代的作用。

印经院的文化底蕴在于它是藏族传统文化的一面旗帜,有了印经院,德格在藏族文化史中就有了沉甸甸的份量。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

展开

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}