吴文化—吴地习俗—夏至馄饨

吴文化—吴地习俗—夏至馄饨,我国北方有句谚语:“冬至馄饨夏至面”,意即馄饨、面条分别是冬至、夏至的应令食

我国北方有句谚语:“冬至馄饨夏至面”,意即馄饨、面条分别是冬至、夏至的应令食品。而我们无锡地区每逢夏至则兴吃馄饨,“冬至馄饨”改作了“夏至馄饨”,足见南北饮食风俗 之异。

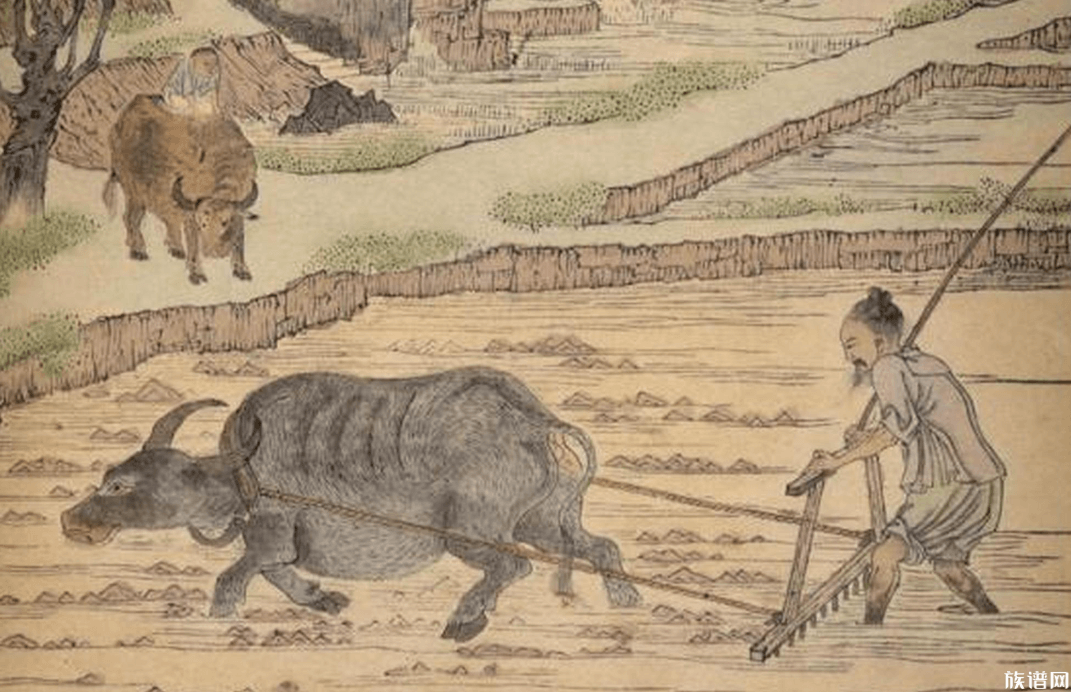

夏至,古时又称“夏节”、“夏至节”。《清嘉录》里说:“夏至日为交时,日头时、二时、末时,谓之‘三时’,居人慎起居、禁诅咒、戒剃头,多所忌讳……”可见古人夏至这天 敬谨戒慎。农家期盼从夏至到阴历五月二十日(古称这天为“分龙日”)间天不下雨,以保五谷丰登。为此,古时夏至这天,人们纷纷祭神,以祈求灾消年丰。《周礼·春官》里道:“以夏日至 ,致地方物魈。”周代夏至祭神,乃为清除疫疠、荒年与饥饿死亡。《史记·封禅书》里亦道:“夏至日,祭地,皆用乐舞。”至清代,夏至祭神更为盛行,是日民间须吃面食,以示敬神。由此 可见夏至这天,北方人吃面条也好,无锡人吃馄饨也好,都是虔诚祭神之举。

馄饨,古人称其形“有如鸡卵,颇似天地浑沌之象”,而“馄饨”又与“浑沌”谐音。盘古开天,浑沌初分,吃 了馄饨可得聪明。笔者幼时听祖母说:“夏至吃馄饨,热天不疰夏。”夏至吃馄饨则又包含一种祈求平安度夏的良好愿望。

史载,宋代宫廷中,每适夏至,御厨们就包出一种夏至馄饨,供帝 后妃嫔食用。其实,宋代宫廷不光是夏至这个节令吃馄饨,一年之中其余二十三个节气亦均吃馄饨,故宋代宫廷便有一道“二十四节气馄饨”的著名面点,南宋高宗尤嗜食馄饨。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

——— 没有了 ———

编辑:阿族小谱

相关资料

文章价值打分

- 有价值

- 一般般

- 没价值

当前文章打 0 分,共有 0 人打分

文章观点支持

0

0

文章很值,打赏犒劳一下作者~

打赏

私信

24小时热门

推荐阅读

· 吴文化—吴地风物—馄饨担

半个世纪前,无锡“王兴记”的馄饨早已脍炙人口,称誉沪宁线。但街巷里仍有敲着竹梆子的馄饨担出现,那一人肩挑、造型独特的馄饨担,不失为江南城市的一道景观,是完全可以陈列在现在的民俗博物馆里的。结构奇特的担子完全竹制,一人多高。一头是烧木爿的锅灶,热汽腾腾地冒汽;另一头有几层抽屉,装着裹好的小肉馄饨,抓过来就能下到开水锅里。竹架子上碗勺作料齐备,挑起来就能换地方。无吃客时,担主抓紧时间裹馄饨,他用一支细竹筷,沾上肉馅,在现成的三角形皮子上一卷一裹,一只只小馄饨就出戳恕V癜鹱印翱┛┛币磺茫?客来到,现下现吃。这种馄饨担是不登大雅之堂的,是为一般市民服务的,它多在黄昏后出现,深更半夜还能听到梆子声。冬天的夜晚,饥肠辘辘的夜归人路过一副馄饨担,便会摸出张把角票来上一碗,就着摇曳的风灯慢慢地吃。吃不大饱,但身子暖和了。

· 吴文化—吴地习俗—吴地清明习俗多

冬至后106天,为清明节。清明节一般在农历二月中、下旬,这时春寒未尽,处于乍暖还寒的时候,“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”。吴地清明前后正是准备忙农田、事蚕桑的时节,唐代陈润有《东都寒日》一诗:“江南寒日早,二月杜鹃鸣,日暖山初绿,春寒雨欲晴。浴蚕当社日,待清明,更喜瓜田好,令人忆邵平。”清明节前后,吴地农村开始种瓜点豆,种植各类蔬果,蚕农要在清明节夜晚把蚕种裹在棉衣里进行孵化。清明节是吴地民间的一个大节,百姓历来十分重视。清明前一日为寒食节,百姓禁烟火,用冷食。清明祭扫祖坟的传统习俗,一般都是在清明前的寒食节进行,略早几天也可,但最迟不能过清明节这一天。少数年久的老坟可以过清明,但不能过立夏。扫墓前男人先要到祠堂祭祖,然后全家上祖坟扫墓,清除坟墩周围的衰草败叶,修整坟头,飘插白、绿、黄三色纸幡,意为白地、绿苗、金黄谷麦,祈祷祖先赐福保佑子孙家业兴旺,五谷丰登。扫墓时用家常荤、素菜肴和酒...

· 夏至养生习俗夏至为什么要吃馄饨?

??夏至为什么要吃馄饨?在夏至这天,北方吃面,而南方则流行吃馄饨。“夏至吃馄饨,热天不疰夏”,那么夏至为什么要吃馄饨呢?民间有三种说法,小编带你去看看。??夏至为什么要吃馄饨???“馄饨一吃,不长痱子”。江南地区夏至日讲究要吃馄饨,说是吃了馄饨,可包夏日不苦夏,健康度过。相传宋朝宫廷中,每年夏至,御厨们就会包夏至馄饨供帝后妃嫔食用,甚至宋朝宫廷还有一道“芒种馄饨”的着名面点。??夏至为什么要吃馄饨?有三种说法:??1、夏至吃馄饨使人聪明。馄饨,古人称其形“有如鸡卵,颇似天地浑沌之象”,而“馄饨”又与“浑沌”谐音。盘古开天,浑沌初分,吃了馄饨可得聪明。民间还将吃馄饨引申为打破浑沌,开辟天地。??2、夏至吃了馄饨,游泳不怕水。夏季是游泳的时节。煮馄饨时,等水开了下锅,经过“三滚三冷”,见一个个馄饨浮了起来就可以捞上来吃了。由于馄饨在水里最终都会浮上来,不会沉到水底。于是,就有在夏至这天吃了汤馄...

· 吴文化—吴地风物—吴地清明习俗

清明是我国民间的传统节日。每逢此时,我们吴地也有踏青、扫墓、插柳、拔河、放风筝、荡秋千等活动。此情此景,在文人墨客的诗中多有展现,别具情趣。踏青即郊游。《武林旧事》载:“清明前后十日,城中士女艳妆饰,金翠琛缡,翩翩游赏,画船箫鼓,终日不绝。”宋人欧阳修的“南园春半踏青时,风和闻马嘶。青梅如柳柳如眉,日长蝴蝶飞”的词句,宛如一幅清新又迷人的踏青风俗画。阳春是放风筝的大好时光。放风筝,作为一种古老而有生命力的文娱形式,在古代文人笔下留下了不少诗词。《红楼梦》中的“游丝一断浑无力,莫向东风怨别离”就很有名。清人高鼎《村居》:“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童放学归来早,忙趁东风放纸鸢。”这首诗生动地描绘了柳绿莺啼的阳春儿童喜放风筝的情景。读罢这首诗,使人想起丘迟《与陈伯之书》中的名句:“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。”感到江南风光美不胜收。吴地古时清明节当日,许多人家的门楣上、灶头...

· 吴文化—吴地习俗—钉碗

现在,过年时小孩不小心打碎了碗,大人们会说声:“岁岁(碎碎)平安”,仿佛该砸碎只把碗似的。过去年代不然,小孩们是要吃生活的。道理十分简单,如今一只碗值几个钱?旧的不去新的还不来呢。从前人们生活水平低,打碎了的碗盆舍不得丢弃,是要请钉碗匠修补的。钉碗匠挑一副担子,主要工具是几只大小不等的小钻头、搭钉和一张线弓。他们走街穿弄,吆喝着专替人家钉碗补盆。有句俗话说:“没有金刚钻,别揽瓷器活”,就是从钉碗引发来的。匠人歇下担子,坐小板凳,膝上铺布,先将破碗片对上,再绕线固定住,夹到双膝间,就可以用那把小弓的线绕上钻头,像拉二胡似的在碗外裂缝两边钻孔。孔眼很小,钻好对称的两个孔就按上搭钉,用小锤子轻轻敲敲就成。这样修整过的瓷器家什,只要不再打碎,是可以一直用下去的。钉碗是手艺活,需有一定的技巧,但随着人民物质生活的提高,注定是会被摈弃的。

关于我们

关注族谱网 微信公众号,每日及时查看相关推荐,订阅互动等。

APP下载

下载族谱APP 微信公众号,每日及时查看

扫一扫添加客服微信