吴文化—吴地风物—东山杨梅

杨梅上市的日子,人身上衣衫正薄,好觉得一阵通脱,就又看见杨梅了。杨梅有白、红、紫三种,这三种颜色的杨梅都好看。白杨梅像是少年,有些害羞。红杨梅还是不解风情的样子,也很好玩。紫杨梅仿佛是在红尘滚滚中走过的,以致走红得发紫了,自是一番经历,自是一番老辣,紫杨梅的味道甜也甜得老辣,没有什么甜味的水果之甜有像杨梅这么有品位的。荔枝的甜是腻甜、是发嗲的甜;甘蔗的甜是清甜、是贫穷的甜。而紫杨梅的甜中有一种警觉:夜色与明月共同降临。

好事的人把橄榄称之为谏果,梨称之为快果,以前有人是把杨梅叫做君家果的,只能算是故事,并没说出杨梅的特点。我也好事一把,把杨梅叫做……没意思,不叫了。杨梅就是杨梅,一好看,二好吃,三回忆起来有意思。不是什么水果都好看好吃又回忆起来有意思的。芒果是好看好吃但回忆起来没意思,核太大了,核周围的纤维有股子粗俗气。杨桃是好看但不好吃,幸亏回忆起来还有点意思(鲜质粼粼的杨桃竟然没有做成蜜饯的杨桃好吃。一般的水果做成蜜饯后就像神童长大,小时了了,大未必佳。而杨桃是顽童接受了蜜饯的教育,出落为杂货店里抢手的零食博士)。和杨梅一样好看好吃又回忆起来有意思的,是水红菱。有没有一不好看二不好吃三回忆起来没有意思的?当然有,傻瓜和后果就是一不好看,二不好吃,三回忆起来没有意思。

苏州人都知道这句话,“东山杨梅西山枇杷”,不是说东山不出枇杷,西山不出杨梅,是说东山的杨梅好吃,西山的枇杷好吃。但我极疑心这是互文。东山在太湖边,是个半岛;西山是太湖里的一个岛,应该说东山西山都是受着太湖的灵气的,望都望得见,但地气却很不同。以我的旅行经验,北方的地气浑然,浑然得不无麻木,行个两三百里,杏子李子枣子的味道并没有多少变化,语言也大致相同,而到了南方,尤其是江南,地气顿时变得敏感,具体为事物为语言,等等等等就千差万别。无锡与苏州半小时的路程,无锡就能出上好的水蜜桃,苏州就出不了,关键是无锡人的方言苏州人也不是全能听懂。水流过的地方,湿度高,差异性就大。干燥的地方只有杨树,水分充足处什么奇奇怪怪的植物都有。

人们常常说“得天独厚”,苏州是“得水独厚”。

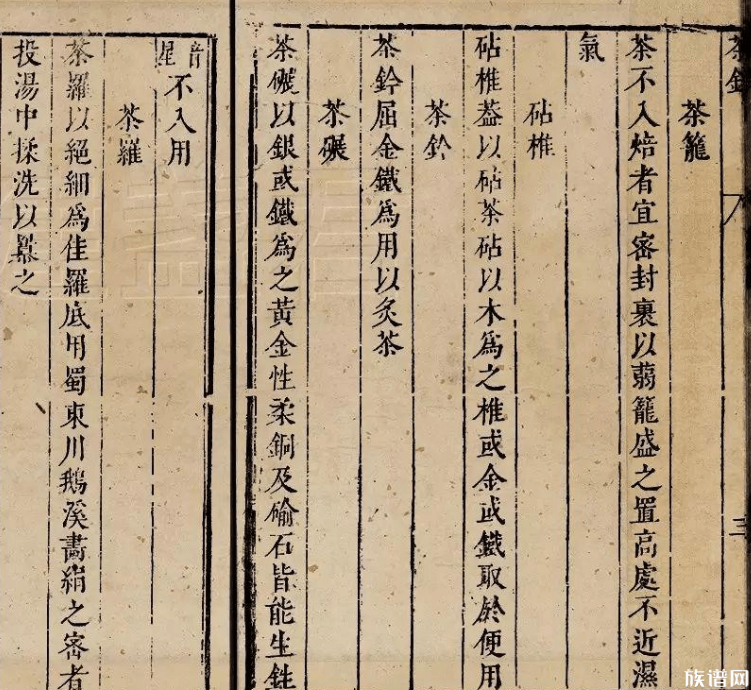

初夏天气,东山的果农就挑了担来苏州城里卖杨梅,有散装的,也有一竹篓一竹篓卖的。那竹篓圆柱形的,上部比稍粗,十分的田园。竹篓的口子盖着些杨梅枝,杨梅叶子稀稀疏疏却细气,饱满的杨梅就透了出来。

买一竹篓回家,竹篓上部的杨梅用清水洗了吃,竹篓的杨梅用来浸酒。果农装竹篓的时候,是人之常情,会把上好的杨梅放在上层,人都要面子么。但也不一定,或许是品质稍逊风骚的杨梅自愧不如,自己跑到竹篓底下躲了起来,让是个人物的浮动在公众面前。

清水里撒一把如雪吴盐,洗或者紫或者红的杨梅。白杨梅是杨梅中的逸品,苏州并不产。苏州产的是走红发紫的杨梅神品。但我在苏州的确吃到过白杨梅,据说是从浙江运来的。洗好的杨梅放进竹编的器物,沥干了水,再撒盐,盐在杨梅的肉身上恍兮惚兮梦游到宋朝很像宋朝院体画的随类赋彩,盐也红了。以前我读古人笔记,读到过“红盐”条,心里就喜欢。把杨梅肉身上的盐掂量匀了,坐到葡萄架上慢慢地吃。那时候架上的葡萄还是硬硬青青的。

要在苏州城里买到东山果农的杨梅,只有去南门这当然是前几年的事了。前几年他们都在南门吴县长途汽车站附近,卖完了就乘车回东山,可以省点时间,也省点力气。我运气好的话,也会在沧浪亭、三元坊、饮马桥一带遇到从东山来的卖杨梅的果农。我从没在察院场看到过他们,初夏天气,在察院场口腔医院附近慌里慌张兜售杨梅的常常是二道贩子,除了价钱贵,还会把不知道哪里产的杨梅都说成是东山杨梅。外地人一不留神就酸倒了牙,所以二道贩子要在口腔医院附近兜售杨梅,这也可以看鏊罩萑说奶煨陨屏迹词共缓竦廊缍婪纷樱不故切拇娲缺R钦饔新艉与嘤愕模媸谴笫直剩诨鹪岢《悦媛簟K罩莸亩婪纷佑胨窍啾龋部梢运敌∑嗔恕?

前面说过,竹篓的杨梅用来浸酒,浸的是烧酒。在烧酒里浸杨梅、放白砂糖,越陈年越好,吃得不干净了,拉肚子了,喝几口准保管用。

我在苏州的饭店酒楼里从没吃到过杨梅烧酒,有一次在杭州的“张生记”吃到,有种往事悠悠的喜欢。当然在“张生记”吃到的杨梅烧酒,比我祖母和父母加工的杨梅烧酒差远了。

以前的家庭有种亲和力,在我看来,这种亲和力在很大程度上与长辈们的绝活有关,比如一到冬天,我就想念我妈妈炒的雪冬,这是在哪里都吃不到的好味道,常常是这么地一想,我就准备回苏州了。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载