吴文化—人物春秋—钱穆:七房桥土生的硕学通儒

七房桥者,在荡口与鸿声之间的啸傲泾,距锡城40里地。在没有公路、光靠舟楫相通的19世纪末,此地可算是一个偏僻的乡村了。硕学通儒者,钱穆,字宾四,史学大师。1895年,钱穆出生在七房桥一个五世同堂的诗礼人家。1990年,以九十又六高龄在台北溘然长逝。

如果撇开钱穆心目中所存在的历史,光看他漫长的一生,就不啻读一部活色生香的长卷。八十寿辰刚过,他就“回念前尘,感怆万端”,写下回忆录《八十忆双亲》,被一位美国汉学家称为“体现了中国文化之精髓”,而且“描述栩栩如生,富有地方色彩,颂扬中国文化中的人文价值,有着强大的感召力”。4年后,他又不顾老眼昏花、体力衰颓,重新振笔,花5年时间写成了篇幅更大的《师友杂忆》。这部回忆录在体例上可谓“创格”,全书以“学校”为经,“师友”为纬,勾勒出钱穆自身与其所历之社会的轮廊。钱穆一生除早年局处襁褓之中,晚年息影台北士林外双溪之“素书楼”,无时无刻不是将生命与学校相维系,从7岁求学荡口果育小学,到18岁辍学南京钟英中学;从前前后后执教凡18年的各类中小学,到在此树立学术地位的燕京、北大、清华等一流大学;从服务乡梓的江南大学,到创建香港第一所中文大学新亚书院,既记录了现代中国教育的真实瞬间,又缕述了个人自爱不折、自强不息的奋斗历程。书中更有一道风景线,现代学术史上一流学者的面影历历如绘:胡适、陈寅恪、冯友兰、马一浮等不下百人。最可喜的是晚年钱穆月旦人物时快人快语,依然不作丝毫假借,充分体现出他“偏近刚进”的自我评价。

如果没有“刚进”的个性,钱穆成就的取得就有点不可思议。31岁时,在省三师讲授“国学概论”。当年章太炎的“国学”演讲是最有影响的,社会上流传的好几种教科书都是章氏演讲的记录稿。钱穆认为章氏分经史子集四部来讲难以赅备。于是另辟,把两千年中国学术思想潮流分期叙述流转变迁之大势,成为一部小型的有独立见解的“中国学术思想史”。36岁时,以《先秦诸子系年》书稿见知于顾颉刚,顾氏荐之入燕京大学任教。不久钱穆在《燕京学报》上发表《刘向、歆父子年谱》。这篇文章是对康有为《新学伪经考》全面而有系统的驳斥,同时也丝毫不掩饰与恩人顾颉刚极为相左的见解。顾氏也不以为忤,收录该文在他主编的《古史辨》中。因这篇功力深厚的大作,钱穆第二年就受聘于北大,他在规定开设的两门课之外,特别开设了选修课“近三百年学术史”。该题目梁启超曾在清华研究院讲过,钱穆“因与任公(即梁)意见相异,故特开此课程,自编讲义”。一个只有中学学历又没喝过洋墨水的“后生小子”在学界权威面前毫无逊避之意,更不随社会风气颠倒俯仰,孜孜 地去从历史中寻找中国的文化精神,亦即寻找中国不灭的根据,用他的得意门生余英时的话来说,是“为故国招魂”,这种特立独行的品格,是无比可贵的,但在动荡的激进的时代自然也为人所不理解,有人封他为“文化保守派”,又有人讥讽他“冥顽不灵”。在重新寻找中国历史传统意义的今天,反思前事,这一个个带有贬损口气的标签是多么荒唐呵。

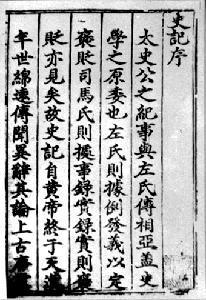

钱穆的硕学,从他一长摞50多种著作的目录就可见一斑,从学术上看,他早期在大陆的著作以《先秦诸子系年》最有价值,它“为诸子学与战国史开一新纪元,贡献之大与涉及面之广尤为考证史上所仅见;根据古本《竹书纪年》改订《史记》之失更是久为学界所激赏”(余英时语)。后期在台湾的著作以《朱子新学案》最具开拓性。“其价值在重新整合理学和儒学的关系,把援释入儒的宋学,收纳回归到儒、释、道合流统贯的传统学术思想的长河中去。”(刘梦溪语)说钱穆是通儒,更是名至实归。他精通四部,而且直承儒统,严守宋明理学,试图重建现代儒家之“体”。

钱穆在倭寇肆虐、空袭相随的岁月里写成的《国史大纲》50万言,最为大众所知,其“引论”曾被从不轻易赞人一词的陈寅恪说成是不多见的大文章,至今读来犹有振聋发聩的力量,因为它表达了一种中华民族的信念:“一民族文化之传统,皆由其民族自身递传数世、数十世、数百世血液所浇灌,精肉所培壅,而始得开此民族文化之花,结此民族文化之果,非可以自外巧取偷窃而得。若不然,自古可以无亡国灭种之祸,而幸生之族,偷存之国,将充塞于天壤间也。”

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

推荐阅读

关于我们

APP下载