秦陇文化—民间文化—复苏了的“古代交响乐”西安鼓乐

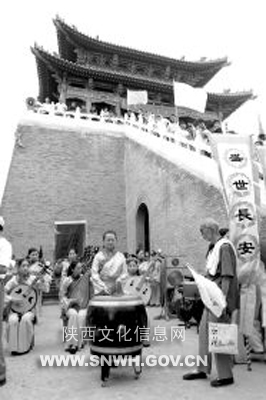

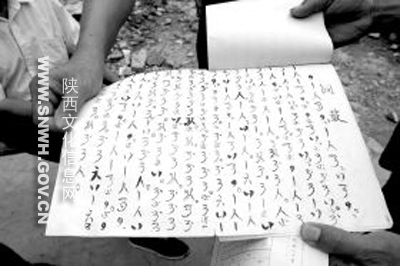

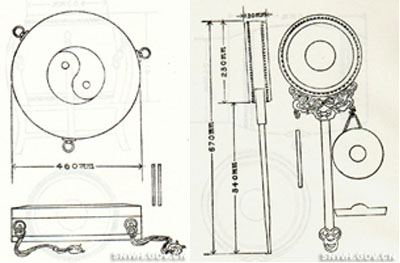

图一、这面鼓是周至集贤西村老乐社流传下来的,没人知道它的年代;图二、鼓乐社活跃在西安周边农村;图三、鼓乐在以前是传男不传女的,现在西安成立了一支20余人的女子鼓乐队;图四、李石根老人得知鼓乐有望进入世界遗产时,轻轻地舒了一口气;图五、工尺谱是鼓乐演奏的乐谱。

当85岁的李石根老人,得知自己苦苦研究50余年、几近心灰意冷的西安鼓乐,被陕西省选定并已申报非物质世界遗产时,近乎双目失明的他又一次拿起了笔,书写着自己还未完成的研究提纲,他说自己不写,担心后人把方向走错了。现在他已把这当成人生的最后一项任务,说写完了才好放心地“走”。的确,鼓乐已到了失传的边缘,如今申报世界遗产对拯救鼓乐是难得的复兴机遇。

虽然申报结果目前还未出来,但这次申报活动足以让西安地区近20家乐社的数百乐人心头为之振奋。书院门的大吉昌乐社、端履门的朝贺巷乐社、北关的联志村乐社,它们为培养新人,提高演奏技艺,开始了每周定时的练习;周至县集贤东村和西村的两家乐社经常利用农闲时间,乘坐拖拉机走村串巷,演奏活动非常活跃。

西安鼓乐又称长安古乐,是迄今为止中国境内发现并保存最完整的三个大型民间器乐乐种之一,被誉为“古代的交响乐”、“中国古代音乐的活化石”。它完整地保留了唐宋宫廷音乐的风貌,庄重、肃穆、高雅。乐谱至今依然沿用古老的俗字谱(工尺谱系列)。西安鼓乐脱胎于唐代燕乐,后融入宫廷音乐。安史之乱期间随宫廷乐师的流亡而流入民间,依托寺庙进行乐事活动,逐步分为僧、道、俗三个流派,明清时达到鼎盛。至今流传于西安市城区以及终南山北麓的长安、周至、蓝田等地。

从一位鼓乐老艺人复原的一张西安乐社地图上,我们可以看到,五六十年前,西安市城区内的鼓乐社数量非常之多,几乎每条街巷都有自己的乐社,加上以打击乐为主的“大呱社”,可超过百家,那时的演奏场景非常壮观,热闹异常。可如今西安城里的乐社,算上今年刚恢复的印花布园乐社仅13家,且其中能经常有演奏活动的并不多。受种种因素制约,民间乐社无经济来源、无固定活动场所、演技衰退、后继无人……然而,那难以割舍的古韵,令他们神往。端履门乐社的程克俭家境并不宽裕,却人手一件古乐器,从老伴到小外孙,全身心地投入。街坊邻居无论谁想学,统统招到家里,开始一字一句地学唱工尺谱。

据李石根老人介绍,原先学鼓乐的都是穷人和农民,西安近现代最知名的乐师安来绪(1895-1977)就是穷苦出身,他在音乐上极具天赋,造诣很高,一生带了很多学生。目前乐社沿用的工尺谱,大部分都是安来绪遗留下来的。现今学习研究鼓乐的条件非常优越,李石根老人的两个关门弟子一个是研究生,一个正在美国攻读博士,两人所做课题都是鼓乐。

为了继承和发扬鼓乐,陕西省日前成立了专门的机构,加强对这一文化遗产的保护和抢救,西安鼓乐研究专家赵庚辰、李石根以及知名文化人钟明善、陈忠实、贾平凹等也加入了保护者的行列。陕西省文化厅副厅长刘宽忍在一次为鼓乐社捐赠乐器时表示,要扶持民间乐社,建立起西安鼓乐科学的保护体系,使西安鼓乐得到有效的保护、传承和发展。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}