胡同文化—北京的胡同

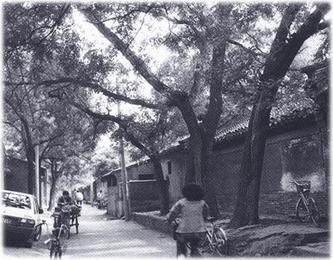

走进现代化的北京城,人们感兴趣的往往不是那鳞次栉比的高楼大厦、 四通八达的宽马路,而是那曲折幽深的小小胡同,温馨美丽的四合院.

因此 ,有人称古都文化为“胡同文化”和“四合院文化”,此话实不为过。

过去,北京是由千百万大大小小的四合院背靠背,面对面,平排并列 有序地组成的。为出入方便,每排院落间必要留出通道,这就是胡同。

元代,北京的胡同间隔较宽,元大都基本上都是三进大四合院的距离。 因此后代在中间空地建院,必赖小胡同为出入通道,这样就在许多有名的 大胡同中产生了大量无名的小胡同,于是俗语有云:“著名的胡同三千六, 没名的胡同赛牛毛”。

截止到1949年,北京城区有名的街巷有6074条,其中胡同1330条, 街274条,巷111条,道85条,里71条,路37条。习惯上.人们把街巷之类统归于胡同。

在北京,大大小小的胡同纵横交错,织成了荟萃万千的京城.胡同深深 .胡同深处是无数温暖的家,这就是北京人对胡同有特殊感情的根本原因。

北京最窄的胡同是前门外大栅栏地区的钱市胡同,胡同中间最窄处只有40厘米。还有些曲折幽深的胡同呈九曲回肠之状,

如北新桥原有条九 道弯,实有20多道弯,后划分成五条胡同;前门外也有九道弯,实则要 拐13个弯.北京街巷胡同同名称好比一部百科全书,既反映了历史沿革, 又展示了社会风情,近年,被开发为一种不可多得的旅游资源。

目前,北京古老破旧的大杂院正被现代化的楼房所取代,旧胡同也将 失去它赖以存在的基础。不过,为保持北京的古都风貌,许多著名的胡同 已被当作文物保留下来了,它为我们新兴的首都保存了一丝古老的色彩。

现在,北京胡同文化发展已经开发出了一项旅游新项目——串胡同。 来自四面八方的外国朋友乘坐北京古老的交通工具人力三轮车,经舒畅刹 海西沿,过银锭桥到鼓楼,登楼俯看北京旧城区和四通八达的胡同,然后 前往后海地区,参观京城古老的南北

官房胡同、大小金狮胡同、前后井胡 同,走进普通的四合院,和北京人聊一聊,了解普通北京人的生活,最后沿柳荫街到有“红楼大观园”之称的恭王府,体验旧时王公贵族的居住环 境和御花园。

外国朋友们在北京的胡同里留连忘返,连声称赞:“北京的胡同太美了,太迷人了!” 北京的胡同作为北京古老文化的载体,具有一种永恒的魅力。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}