学人从政的糊涂与尴尬

从历史看,学人从政是一种常见的政治文化生态现象,不论在怎样的体制中,都有其一定的意义。若就上世纪二三十年代而言,中国知识分子大规模介入现实政治,其政治上的理想以及试图担负起救亡御侮的历史使命,或许成为文人学者从政的一种催化剂。从客观上讲,学人从政对国家来说,并非是一件多么糟糕的事情。在非常时期,政府也是希望能有一些在学术与人格上皆具声望的人出来为国家做点事,这就势必具备了双方“一拍即合”的可能与条件。事实上,并不是所有想从政的学人都可以从政的,政府同样也会有自己的选择。

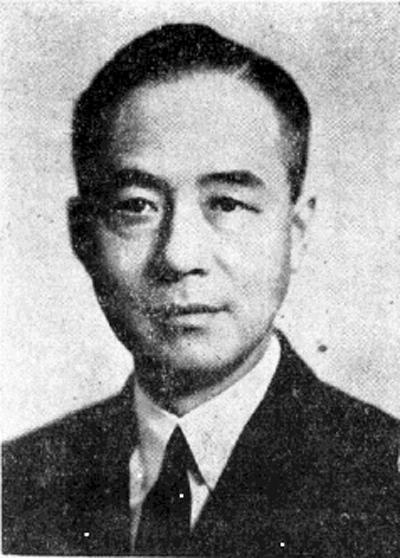

进入权力后,如何实现其政治理想,不是一个简单的问题。学人从政既是个人的选择,同时也是一些具有精英意识的读书人,抱以传统的“吾曹不出如苍生何”以及“舍我其谁”的救世心态,与国家、民族共同体发生一种血肉联系,从而彰显人格上的某种魅力。所以,能否保持独立的思考和立场,或相反,其间的差异是很大的。仅以民国著名学人朱家骅为例,或许能看出一个从政学人在权力中某些时候的糊涂与尴尬。

朱家骅先后做过中山大学、中央大学校长,自北伐期间,弃学从政,历任浙江省民政厅厅长、省主席、教育部长、交通部长、考试院副院长、中央研究院总干事、代理院长等职,在国民政府时代高级文官中,似乎没有第二个如他连续任期之长。他主持的每一机构,皆有开创性贡献,并留有现代化行政的典范,从胡颂平编撰的《朱家骅先生年谱》中可较为清晰地看到这一点。

应当说,朱氏从政自非为做官而来,而是“于国家,于革命,皆有深刻的认识与抱负,其放弃教学,当然非一般教书匠可比,或自鸣清高,甚至又在宦场干干票友之流”王东原语,只是对于权力则未能始终坚持独立而清醒的立场,以致干下一件有名的“糊涂事”。

1943年,蒋介石有一次参加中央训练团纪念周,在休息室里发现了九只镀金大鼎。“一问之下,才知道是中央党部秘书长朱家骅实为中央组织部部长,作者注策划工会铸造,献予蒋公的。蒋公大发雷霆,当面痛骂朱家骅,说他糊涂,把他当作皇帝看待,真是岂有此理,骂得朱氏无地可容……”这件事的真实性并无问题,时为高级班秘书的陈桂清后来致函台湾《传记文学》发行人刘绍唐先生,称“旋见朱家骅走出来,面红耳赤,走到第一排,站在王教育长旁指王东原,作者注,蒋公出场行礼如仪,开始训话,大骂献九鼎‘是太胡涂,是侮辱我’。大家恍然大悟,始知大骂朱家骅。我因站第一排,看得清清楚楚,听得清清楚楚……”恪守忠恕之道,固为中国儒家文化的一个传统,但作为公权力中的一员,“盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”,这是黄宗羲旷世名作《明夷待访录》中的一段话,比照之下,此次献鼎则有明显的封建“陈旧意识”陈布雷语,若从更深处去说,其实质则在于仍然在认同由君王来代表的政治、文化、生活共同体———国家。从这个角度看,是一种“愚忠”的表现。当然,蒋介石大骂朱家骅,并不意味内心不接受这样的“忠恕”,只是在当时的政治背景下,国人对蒋介石的“”早有洞悉,纷纷加以挞伐,而蒋本又是一个并无民主意识的政治人物,从实际处境讲,自然是要掂量一番的。

朱家骅献鼎,可说是“一念之差”,只是此念“差”得太远,在历史上留下有诟病。学人从政在任何时候或不可避免,问题在于如何处理好“知识与权力”之间的关系。因为就其自身而言,远离学术上的优势,置身于强大的政治集团势力范围,在不同的语境中,很可能会出现“水土不服”之症候,或如胡适当年对傅斯年所说的,弄不好就“成了政府的尾巴”。尤其在当年国难时期,国家出现危机或社会运行发生重大变革时,政府放低其姿态,调整其政策,与知识精英在政治上保持某种互动,但并不意味权力的开放,说到底,仍是权力自身的一种需要。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

推荐阅读

关于我们

APP下载