跋美国国会图书馆藏明刻本《两镇三关通志》

【内容提要】

本文在比较国会图书馆、天一阁和东洋文库本的基础上判定美国国会图书馆所藏明刻本《两镇三关通志》是迄今所见存世最好的刻本。同时围绕和田清和司律义有关明代蒙古史研究的成就与缺憾,检讨《两镇三关通志》的史料价值。以明朝为正统的“华夷之辨”思想是《两镇三关通志》文本产生过程中的重要的制约因素。

【关键词】 《两镇三关通志》/尹耕/翁万达

一、国会图书馆所藏《两镇三关通志》

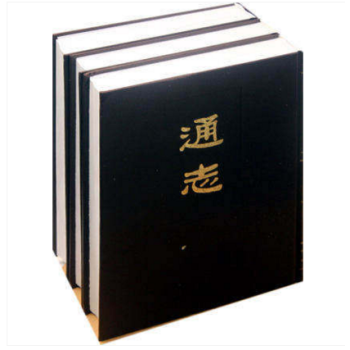

从1918年4月到1919年7月,美国农业部植物学专家施永高(Walter T. Swingle,或译“施永格”)在中国和日本为美国国会图书馆(以下简称“国会”)搜购了大量典籍。在中国,他通过张元济等版本目录学专家的帮助,收集了413种地方志,其中包括2种省志、87种府志、324种县志。根据《国会图书馆馆员1919年年度报告》(Report of the Librarian of Congress and Report of the Superintendent of the Library, 1919.以下简称《报告》)的描述,在上述400余种方志中,有很多种在当时“即使在中国都已经非常稀罕”,《两镇三关通志》(以下简称《通志》)就是其中之一。关于《通志》的价值和入藏“国会”的由来,《报告》说得很简略:

除了官修地方志,(施永高)还购买了大量的非官修地理著作,其中很多即使在中国都已经非常稀罕,佚名明朝官员纂修的《两镇三官通志》就是一例。该书是有关中国北方边界的记录,记载了迄至十六世纪上半叶的蒙古人和满洲人的入侵。也许是由于书中的反满倾向,此书没有被列入乾隆的帝国文献目录。①《报告》所谓“乾隆的帝国文献目录(Ch'ien Lung's imperial catalogue)”,应该是指《四库全书总目提要》。该书没有收录《通志》的原因不得而知,可以肯定的是,这个原因绝非所谓“反满倾向”(anti- Manchu tendencies)。《通志》是产生于16世纪中期明朝西北边镇的地方志,所反映的是长城中部沿线地方的历史沿革,其重点是明朝开国迄至嘉靖二十八年(1549)的明朝西北长城沿线的明蒙关系。《通志》虽然片言只语提及北宋末年金朝军队对北方边镇的占领,却完全没有涉及,也不可能涉及远在辽东边外,迟至17世纪初才崛起的满洲。无论从时间还是空间上讲,《通志》都不会出现什么“反满倾向”,对于上引《报告》的后一段话,我们不必过于认真,但是《报告》的前一句话应该引起我们足够重视,诚如《报告》所说,在施永高搜购的大量方志中,《通志》的确是一种非常珍稀的中国地方志。近来的共同研究使我们对“国会”所藏《通志》数量上的稀有程度和精良的版本质量有了新的更多的认知。

早在20世纪30年代,王重民先生为国会善本书撰写提要,他最早研究了“国会”所藏《通志》,现征引他的描述如下:

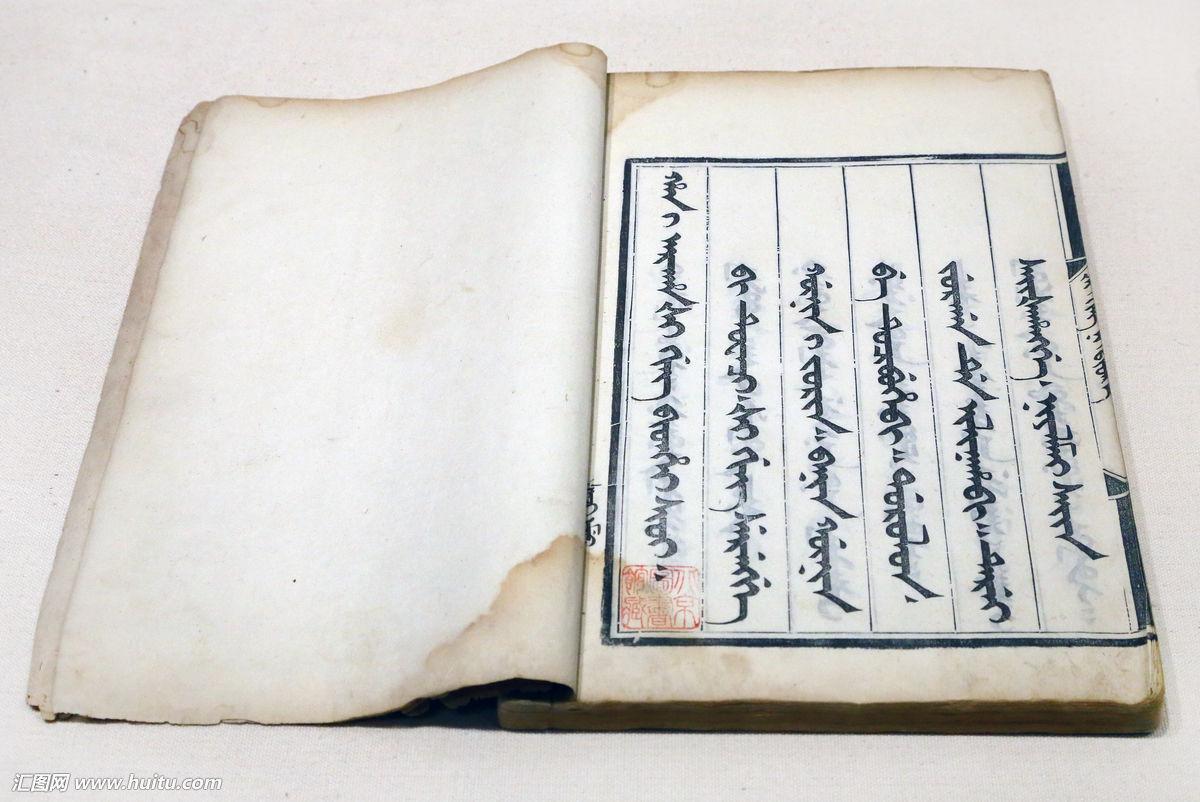

《两镇三关通考》,残,存十三卷,八册,(国会)。明嘉靖刻本[十行二十一字(23* 16.2)]。按千顷堂书目卷八载是书作二十三卷,后来殊少著录,日本东洋文库亦有残本,缺卷十四至十八,比此书犹多五卷。考卷内叙事至嘉靖二十八年五月,当即纂于是年。《凡例》云“志必有纪,所以具兴废制置之实,举政理得失之故,存规划谋议之概,寓劝善惩恶之微。兴废制置,事同于沿革官职表,而具其大;政理得失,详著于教化风俗考,而举其纲;规划谋议,散备于法制经略考,而存其概;劝善惩恶,杂见于名宦人物昭鉴传,而寓其微。”然则全书凡五纪、二表、四考、三传。此仅存五纪:卷一至四为宣府纪,卷五至十大同府纪,卷十一雁门关纪,卷十二宁武关纪,卷十三偏头关纪。即所谓两镇三关也。卷内有“中岳山人戚希仲氏”长方印记。②除了这些,我们还注意到,该书每一册封面均有一满文印记,经过内蒙古大学蒙古学中心齐木德道尔吉教授识读,其读音为“yang shu yihun i doron”,义为“杨书勋之印”。以往我们所知道的“国会”所藏《通志》的基本情况就是这些。

《千顷堂书目》卷八说《通志》全书凡五纪、二表、四考、三传,共23卷。但是现今存世的《通志》都已经残缺不全。早在明崇祯丁丑(1637)年时就有人说:“顷读《两镇三关志》及《乡约》、《塞语》诸书,恍见莘野尹先生留心经济,意其博综君子也。然不无怅怅于残编阙帙云……”。③ 这样看来,《通志》早在明朝末年就可能成为“残编阙帙”而令读者抱憾了。“国会”所藏《通志》是缺帙,中国内地和日本的图书馆的藏本也都残缺不全。中国国家图书馆(原北京图书馆)所藏《通志》是明抄本,只有二、三、七、九、十四共5卷; 内蒙古自治区图书馆所藏抄本是根据中国国家图书馆藏本抄录的;南京图书馆古籍部存有卷一至十三胶卷,是根据“国会”藏本摄制的;中国科学院图书馆所藏《通志》也是胶片,与南京图书馆相同。

仅就卷数而言,诚如王重民先生所说,现存《通志》中以东洋文库(以下简称“东洋”)所藏《通志》卷数最多,比“国会”藏本还多五卷。《东洋文库地方志目录》描述:“两镇三关通志,二十三卷,不著撰人。明嘉靖刊。十四册,缺卷一四至一八,其他有缺丁”云,与王重民先生所说一致。我们可以肯定,“东洋”藏本最有价值的部分应该是最后五卷(卷十九至二十三)的内容,这是“国会”藏本所没有的。就利用《通志》的角度考虑,将这五卷内容和国会藏本结合起来阅读应该是学者最好的选择。

20世纪90年代以来,中国内地的藏书机构陆续组织出版了一批规模大小不等的方志丛书,例如《国家图书馆藏明代孤本方志选刊》、《稀见中国地方志汇刊》、《中国西北稀见方志》及其《续集》等。但是,这些地方志《丛刊》、《选刊》或者《汇刊》无一例外都没有收录《通志》。1991年,书目文献出版社出版《日本藏中国罕见地方志丛刊》,也没有收录东洋所藏《通志》。2002年,四川民族出版社出版大型类书《中国少数民族古籍集成》(以下简称《集成》),其中的第17辑收录了“东洋”藏本《通志》。《集成》的编者说“天一阁范氏所藏全帙则在日本东洋文库。近得其缩影胶片,爰嘱复制还护。原书漫漶,拍摄后更难辨识。”④ 根据这段话分析,《集成》收录的《通志》底本胶片来自东洋文库。“东洋”所藏《通志》是否得自天一阁,不得而知。东洋藏本并非“全帙”,这一点我们可以确定。如果《集成》所收《通志》是“东洋”藏本的全部,这应该是一件可喜的事。但令人费解的是,《集成》收录的这部《通志》只有四卷,也就是《宣府纪》部分。再加上“原书漫漶”也就是“缺丁”甚多,经过拍摄和还原等多重工序,清晰度并不是很好。更令人费解的是,《集成》收录的《通志》看起来实在不像是刊本,而更像是抄本。出现这种情况,有两个可能的原因:一个是东洋藏本不止一种,除了刊本之外,另有一抄本,他们把抄本制成胶片并借给了《集成》编者;另一个可能的原因是东洋文库的藏本可能本身就是一个抄本,他们把其中四卷制成胶片借给《集成》编者。当然,无论是出于什么原因,《集成》收录《通志》,远没有达到方便学人,推进学术的预期目标。

天一阁博物馆藏有《通志》,是明刻本,存卷一至十三,十二册。根据《中国地方志联合目录》的描述,天一阁藏本与“国会”藏本卷数相同。众所周知,20世纪60年代初,上海古籍书店出版《天一阁藏明代方志选刊》,收录天一阁所藏明方志107种;1990年上海书店组织出版《天一阁藏明代方志选刊续编》,收录109种明方志。至此,“天一阁明方志精华尽在于此”,谭其骧先生盛赞其事“造福士林,阙功匪细”。⑤ 遗憾的是,我们在《选刊》和《续编》都没有发现《通志》。这究竟是为什么呢?2005年12月,我们奔赴宁波,在天一阁博物馆终于得以亲眼目睹该馆所藏《通志》。此《通志》是天一阁20世纪50年代访归书之一部。每册卷首都有“范氏天一阁藏书”印。我们看到,虽然经过修补,该书第5、10、11、12册有多处残缺。这应该是天一阁连续出版《选刊》及《续编》却都没有收录《通志》的原因。

20世纪80年代,内蒙古大学的王雄和薄音湖两位教授在《明代蒙古史汉籍史料述略》中指出明代蒙古史的学者利用汉籍,尤其是稀见汉籍之艰难。他们说:“许多包含有丰富的明代蒙古史料的孤本秘笈、佳刊名钞,或束之高阁,酣然大睡;或遭虫蠹鼠啮,日渐泯灭,不得印行,学人难得使用,诚为至憾。”他们还说到:“明版书现在多已列入善本,管理较严,取阅既已不易,而一些海内孤本,庋藏者视为珍秘,更是轻易不示于人。有的国内只有残卷,全帙存于海外,一般人更是无由得见。有的一书分藏数馆,求阅起来十分不便。有的只见后来的排印本,原刻版则不知藏于何所,难于校勘。最困难的是目前国内多数图书馆善本书目或编纂未就,或秘不示人,使许多据文献考证可知其为有关明代蒙古史料的书籍,却无法查清其藏于何所,求借无门。”⑥ 这篇文章发表于1982年,讨论问题的视角是明代蒙古史。实际上中国内地历史研究的其他方向也都程度不同地存在同样的问题。在那以后的20余年中,中国内地出版了一批大型类书,例如《四库禁毁书丛刊》、《四库存目丛书》、《续修四库全书》等等。王、薄两位先生所说的情况已经得到相当的改观。但是,仍然有一批中国内地图书馆所藏孤本秘笈未能收入所出版的上述类书中,文史学者研究的不便仍然存在。“国会”所藏《通志》虽然不是全帙,可以视为“国内只有残卷,全帙存于海外,一般人更是无由得见”这一类。

现在我们可以确定,就《通志》前13卷来看,国会所藏《通志》是存世最好的刻本,非常珍稀。迄今为止所见的大量新出版的方志丛刊都没有收录《通志》;天一阁藏本已经残破;而《集成》收录的东洋所藏《通志》效果又不理想。在这种情况下,国会图书馆亚洲部能够拿出馆藏珍稀的《通志》,用现代高技术影印出版,收入《美国国会图书馆藏中国古籍善本丛刊》,其造福学林的重大学术意义自然毋须多言了。

二、《通志》的史料价值举隅

“国会”所藏《通志》只有十三卷的五《纪》。宣府、大同两镇和雁门、宁武、偏头三关各为一纪,但是内容和篇幅并不均衡。《通志》详于宣、大两镇,而略于雁门、宁武、偏头三关。《宣府纪》四卷;《大同纪》六卷,而雁门、宁武、偏头三关各仅占一卷。在五《纪》中,作者以编年体叙述两地的从先秦到明嘉靖时期的史事沿革。略于远而详于近,全书内容最丰富且最有价值的应该是明代部分,特别是距离作者生活年代较近的弘治、正德、嘉靖时期的记录。

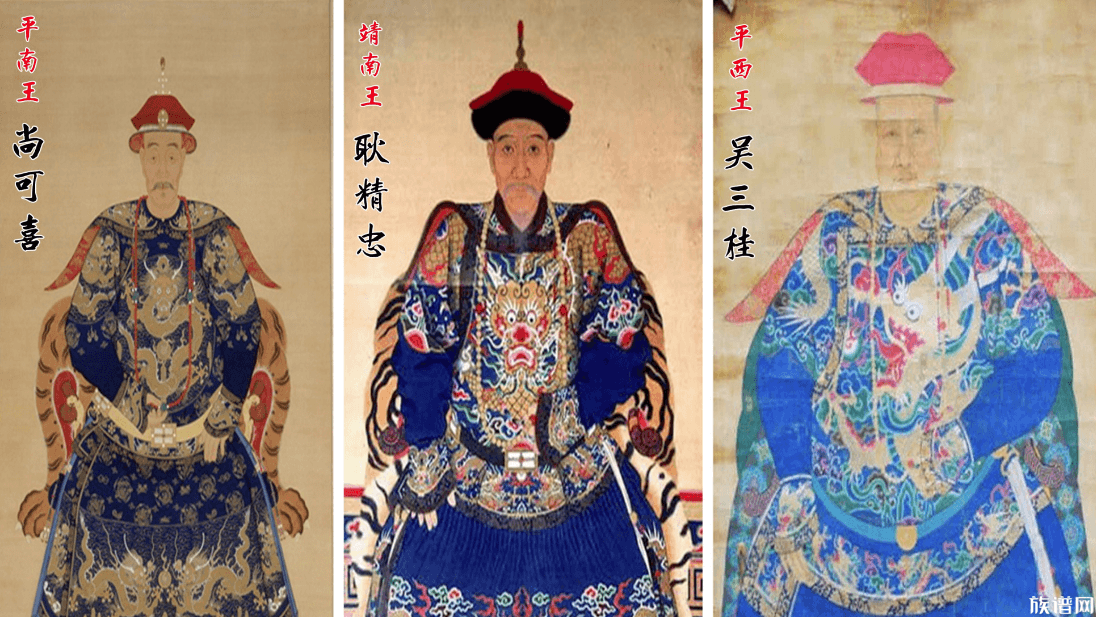

“两镇”和“三关”都是明朝长城沿线的重要关口。这一带地区是北方游牧部族和中原农业王朝长期进行对峙、战争、贸易的地区。在明代,两镇三关是明朝长城中三边的重要关口,也是明朝总督、巡抚和总兵官等军官驻守的重要防地。《通志》所反映的主要是这一地区的历史沿革。众所周知,《明实录》是明史研究的渊薮,也是明代蒙古史、明蒙关系史研究的重要史料。《通志》作为明蒙边界地区的地方视角下产生的文本,该书关于明代西北宣府大同等地长城边镇社会的记录,关于明代蒙古部落变迁和明蒙关系的记载都显示出《明实录》所不能替代的史料价值,在很多问题上都可以补充《明实录》的不足。这里,我们仅就所熟悉的明代蒙古史研究为例,讨论《通志》的史料价值。

日本学者和田清(1890―1959)先生是明代蒙古史研究的大家,也是最早将《通志》应用于明代蒙古史研究的学者,从20世纪30年代开始,和田清先后在其《明初的蒙古经略》、《俺答汗的霸业》、《关于兀良哈三卫的研究》等数篇论文中利用《通志》的史料,考订宣府、大同边外的漠南蒙古的历史地理,在诸多问题上,取得了重要进展。例如,在讨论明朝洪武初年的蒙古经略问题的时候,他利用《通志》的《宣府纪》史料,大体确定骆驼山的方位,并考订明军攻克应昌的时间是洪武三年(1370)五月;⑦ 在《关于兀良哈三卫的研究》中,他利用《大同纪》史料,考订阳和境外断头山的地理位置。⑧ 尽管他利用的《通志》是明抄本,他的研究却使学者们开始注意到《通志》的史料价值。⑨

就应用《通志》史料而言,和田清应该是拓荒者。但是,《通志》的史料价值还远没有得到充分的发挥,还有相当大的发掘空间。圣母圣心会司律义(Henry H. Serruys, CICM, 1911―1983)神甫是明代蒙古史研究的另一巨匠。20世纪上半叶,他曾经在内蒙古居住传教十余年。1945年以后寓居美国。1959年,他在《中亚杂志》发表长篇文章《十六世纪末期中国北方的一个蒙古人聚落》⑩,探讨宣府下北路(今河北省丰宁县和北京市怀柔区的长城外地区)李家庄塞外的朵颜别部的部落变迁。司律义神甫这篇文章所利用的主要是《明实录》的史料,他在文章起首说明,由于未能参考《万历武功录》(在中华书局1962年影印本出版之前,《万历武功录》流传极少)等史书,他所描画的李家庄朵颜别部的变迁只能局限在嘉靖三十九年(1560)到万历十八年(1590)的30年的时间范围内。诚然,朵颜别部第一次出现在《明实录》是在嘉靖四十年(1561)六月。关于朵颜别部的汉文史料本来零散而稀少,而司律义神甫20世纪50年代在中国内地之外研究这段历史,在资料利用方面当然要受到更多的限制。但是,有些与明代蒙古史有关的汉文史籍的孤本,恰恰收藏于国外的图书馆,《通志》就是其中一个例证。就朵颜别部研究而言,《通志》的价值具有不可替代的价值。《通志》是迄今所见最早记载李家庄朵颜别部的汉文史籍,将该部落明确可考的历史提前到了嘉靖二十年(1541年)。但是,当时寓居美国北维州阿灵顿(Arlington, Virginia)的司神甫却未能获知仅一河之隔的国会图书馆亚洲部就藏有此书,这不能不说是一个巨大的遗憾。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载