论中国佛教的新罗化过程

一、初传次第

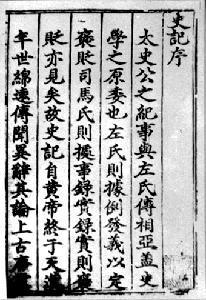

佛教走上海东三国的祭坛大约是在公元四世纪后半叶,此时正值高句丽、百济、新罗鼎足而立之际。其中高句丽最早,百济次之,新罗最晚。《三国史记》载:“小兽林王二年(372)夏六月,秦王符坚遣使及浮屠顺道送佛像、经文”至高句丽;“四年,僧阿道来”;五年春二月,,始创肖门寺以置阿道”;并认为“此海东佛法之始”。《海东高僧传》也把“海东佛教之始”定为小兽林王二年,都以前秦符坚派遣使者和僧人顺道为标志。

佛教肇始百济,《三国史记》、《海东高僧传》、《三国遗事》等史书的记载基本相同。《遗事》在“难陀辟济”条中说:“枕流王即位甲申(384),胡僧摩罗难陀至自晋。迎至宫中礼敬。明年乙酉,创佛寺于新都汉山州,度僧十人。此百济佛法之始。”可见百济佛教的初传比高句丽晚十二年。值得注意的是,相对而言,高句丽传承的是中国北方佛教,而百济接受的则更多是中国南方系统的佛教。

新罗佛教的初传情况十分复杂,各种史料之间也有一些出入。《三国史记》记载为:“讷祗王时(在位时间为417―458),沙门黑胡子自高句丽至一善郡,郡人毛礼于家中作室安置”。后来,黑胡子为“群臣”辨认“梁使”(当为“宋使”)带来的香物,又曾为王女焚香治病,但最终却“不知所归”。“至毗处王时,有阿道(一名“我道”)和尚,与侍者三人亦来毛礼家,仪表似黑胡子。住数年,无疾而死”。《三国遗事》和《海东高僧传》的记载大致与《史记》相同,但《我道本碑》和朴寅亮的《殊异记》将阿道的事迹提前到味邹王(262―284)时代,认为阿道是高句丽人,为曹魏使臣崛摩与高句丽女子高道宁的私生子。与这种高推圣迹的做法相反,《古记》认为阿道是在梁大通元年(527)至一善郡,藏毛礼家的密室。持这一观点的还有高相得的《诗史》。

一然对上述毗处王时代佛教始兴说和味邹王时代佛教初传说都持批判态度。在他看来至新罗传教的阿道就是小兽林王四年至高句丽的阿道。如果说他在毗处王时期才至新罗,那么就是说他在高句丽已经逗留了一百多年。显然,这种说法不太可能,再说新罗奉佛也不应当如此之晚。至于味邹王时代初传说,使新罗佛教的初传比高句丽还早一百多年,一然觉得,这也是不符合历史事实的。从地理位置、发展水平等角度出发,一然下结论说:“揆夫东渐之势,必始自丽、济而终乎罗,则讷祗既与兽林世相接也。阿道之辞丽抵罗,宜在讷祗之世。”(《三国遗事》卷第三)

通过黑胡子、阿道等人的努力,新罗人“往往有信奉者”。但总体来看,新罗佛教的初传比高句丽晚了大约半个多世纪,而且基本上没有传播开来。

关于新罗佛教的初传为何晚于高句丽和百济这一问题,一然已经指出了社会发展水平和地理位置上的原因。在此,我想补充谈一下三国不同的文化背景以及政治等因素所起的作用。

由于地理上和历史上的得天独厚,汉唐之际高句丽对华夏文化情有独钟,始终保持着密切的关系。不仅达官贵族,就连“穷里厮家”也都对读书抱有浓厚的兴趣。他们的子弟在结婚之前一般都在“扃堂”里学习,内容博及五经、《史记》、《汉书》等。公元三七二年高句丽设立了国家教育机构――太学。百济对汉文化的接收仅次于高句丽。据《周书》记载,百济的青年学子“俗重骑射,兼爱文史。其秀异者颇解属文,又解阴阳五行,亦解医药卜筮占相之术”。新罗立国虽早,但由于山川阻隔,其早期对汉文化的接收和自身文化的建设都远逊于高句丽和百济,大约到七世纪末叶才开设国学,八世纪中叶改为太学监,八世纪末叶正式实施“读书三品科”制度,举行国家考试。不难看出,汉文化的传播是汉化佛教在半岛生根、开花、结果的良好开端,同时也造就了一个接收汉化佛教的机制。同样地,汉文化接收程度的高低,也在一定程度上制约着佛教的传播。

高句丽佛教传自前秦。前秦是五胡十六国时期“胡人”建立的政权,少数民族的统治者往往对被视为“胡教”的佛教有着特殊的好感,他们在建立政权的过程中时常借助佛教的教义以及说教的方式和神奇的法术,以强其战胜对手、统一天下的信心和勇气。在正统的儒家学说主张“内诸夏而外夷狄”、甚至否认少数民族有迁居内地的权利的时候,佛教为他们提供了入主中原的合理解释和依据。所以,十六国之一的后赵政权奉佛图澄为师,而前秦则将道安仰为“神器”。我们应当注意这样一个事实,即前秦符坚是把佛教当作国交的内容之一才“发使及浮屠顺道送佛像经文”至高句丽的。将使者和浮屠(僧人)一同派遣,表明对佛教传播的重视。之所以如此,是因为周边国家一旦接受了佛教,不仅思想上同源,同时也自然会将佛教的输出国奉为正朔。另一方面,输入国接受了佛教之后,同宗主国的关系势必会加深,从而可以的政治地位。而且,为“东夷”的韩民族在对佛教所持有的那份特殊的情感上恐怕和前秦、后赵是相通的吧?由于有了这么多的利害得失,秦使和浮屠顺道到达高句丽后,一国君臣马上以“会遇之礼,奉迎于省门,投诚敬信”。

百济佛教的初传似乎看不出是东晋和百济两国政府之间的交流,但也不能排除政治的作用。据史料记载,东晋也十分崇尚佛教,虽然偏安江南,但却有佛寺一千七百六十八所,僧尼二万四千人。同样据史料记载,百济同东晋的关系非常密切,三七二年、三七三年、三七九年、三八四年、四○六年,百济的近肖古王、近仇首王、枕流王、腆支王等先后派遣使者与晋通贡。东晋安帝也于四一六年封腆支王为百济王。因此,胡僧摩罗难陀来到百济后,马上被“迎置宫中礼敬”,第二年又“创佛寺于新都汉山州”。这些都不是偶然的。

新罗的情况就不同了。讷祗王时,沙门黑胡子来自高句丽,而不是中国。就是说,佛教没有被上升到国际政治交往的高度,不可能引起新罗政府的重视。黑胡子居住在一善郡毛礼家,他的影响充其量是在民间,虽然曾以祈祷的方式治好了王女的病,但这不过被当作传统的巫术罢了。所以新罗佛教不仅传得晚,而且也未能扩广开。法兴王、真兴王时期新罗佛教的振兴恰恰证明了佛教“不依国主,则法事难立”的道理。

历史的发展是如此的有趣。传播佛教的前秦、东晋正值中国历史上的大、大分裂时期,接受佛教的朝鲜半岛也处在三国鼎立的局面。而且,此时此刻也正好是韩民族的形成期。因此,三国佛教不可避免地要担负起国家统一和民族统一的双重任务。更为有趣的是,这一双重任务却历史地落在后起的新罗佛教的肩上。上文已经述及,在佛教向半岛传播的过程中,高句丽和百济由于兼占地理上和文化上的优势,故而夺风气之先,率先接受了佛教。可惜佛教在高句丽虽有良好的开端,却没有理想的结局。实际上,高句丽和百济两国并不是没有高僧大德,佛教本来是可以在那里兴盛下去的,可是由于国际国内政治形势的变化,加上统治者在宗教政策上的失误,特别是道教的引入,使佛教受到很大打击,造成了严重的人材外流现象。两国僧人赴日现象已能说明问题,不少僧人归附新罗则是更有力的证据。相反,后起的新罗佛教表现了强劲的势头,这也是值得人们深思的。

二、新罗佛教的振兴

对于新罗佛教的初传,较为谨慎的学者一般都不采纳味邹王时代说,并将讷祗王时代看作是佛教流行于新罗民间的开始。由于没能得到统治者的扶持,新罗佛教在大约一个世纪中时起时伏,未能形成气候。新罗佛教为王臣所接受则是在第二十三代法兴王时期。这种观点应当说是比较公允的,它使新罗佛教有了一个接收和逐渐发展的过程。我们不能忘记,新罗佛教之所以能走进王臣阶层,首先应当归功于异次顿的为法灭身。据《三国史记》记载:“至是,王亦欲兴佛教。群臣不信,喋喋腾口舌。王难之。近臣异次顿(或云处道)奏曰:请斩小臣,以定众议。……异次顿临死曰:我为法就刑,佛若有神,吾死必有异事。及斩之,血从断处涌,色白如乳。众怪之,不复非毁佛事。”

从异次顿的事迹中我们看到六世纪初新罗推行佛教仍然是阻力重重。赞成派以法兴王为代表。法兴王兴佛的理由大致可以概括为以下几点:一是出于自身的信仰,他感叹“圣祖味雏(亦作邹)与阿道肇宣佛教,大功未集而崩,能仁妙化遏而不行”。于是想“大立伽蓝,重兴像设,其克从之烈”。确立兴佛的国策后,他更是以身作则,护弘佛法,建立寺院,通过禁止杀生的法律手段将佛教的道德观念同国民的生活结合起来。二是用佛教来教化民众。法兴王在建立寺院时说过这样一番话:“寡人自登位,愿为苍生,欲造修神福灭罪之处。”就是说,修建寺院的目的是要给百姓们提供一个招福攘灾的场所,让人们有一个进行静静的自我内省的地方,从而达到修善止恶的目的。可以说,异次顿所说的“若行此法,举国安泰”这句话代表了法兴王的心声。三、佛教是先进的中国文化向半岛传播的载体。法兴王之前,新罗只受到过儒学的一鳞半爪的影响,在文化上远远落后于竞争的对手高句丽和百济。统一强大起来的新罗必须奋起直追,大力引进先进的中国文化,并通过修订史书等措施,努力将新罗塑造成三国中开国最早、文化最为昌盛的国家。反对派以大臣恭谒为代表,反对的理由是“近者年不登,民不安,加以邻兵犯境,师旅未息,奚暇劳民作役,作无用之屋哉?”双方争持不下,最后只好由异次顿舍身弘法,才唤醒世人的觉悟。“于是君臣盟曰:自今而后,奉佛归僧,有渝此盟,明神殛之。”(《海东高僧传》卷第一)

史料表明,新罗一旦崇尚佛法,历代君主便雷厉风行地兴办佛事。异次顿的事件发生在法兴王十五年,翌十六年即下令禁止杀生。同二十一年(534)伐木天镜林以建精舍,是为新罗创寺之始,名大王兴轮寺。这位第二十三代国王是新罗佛教得力的护法者。因而死后被谥以“法兴”这样的美称。第二十四代真兴王(540―575)奉佛益笃,士人争相归崇。他在位期间,广兴佛刹,勤于佛事。王五年,兴轮寺成,鼓励人出家为僧尼。十年,梁武帝派遣使者与入学僧觉德一起送来佛舍利。十四年,筑新宫于月城之东,因有黄龙之瑞,故改为佛寺,即黄龙寺。二十六年,陈文帝遣刘思及人学僧明观送来释氏

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}