论秦朝二世而亡之原因

横扫六合,以仅仅十年的时间就结束了中国长达数百年的诸侯割据局面,秦,不得不称为一个伟大的符号。梁启超定义的“亚洲之中国”由此开端,全面的郡县制中央集权从此发源,甚至随后中国两千多年的君主专制统治都始终无法跳出“秦模式”,秦,不得不称为一个永恒的符号。尽管做出了划时代的贡献,尽管成为了后世学术界讨论永远焦点,秦朝自身却仅仅经历了十五年的短暂经营就永远从中国的版图上灰飞湮灭。作为秦皇朝的开创者和主要经营者,秦始皇对其统治下的帝国做出了许多对后世影响深远而且被后世证实行之有效的举措,无论是实行法治,“书同文,车同轨”,还是一系列举世惊叹的浩大工程,都是深刻影响后世的不朽之举。但是,秦始皇在实行这一系列重大举措的过程中忽略了民族凝聚力的建设和百姓的承受极限,盲目急于求治地全面滩开一整套本来应当行之有效的措施,试图在他统治期间全部完成秦帝国的几乎所有框架建设,让他的后代都可以在他设定的模式下经营帝国而不必做出重大调整,令大秦“二世三世至于万世,传之无穷”[1]。正是因为这样,这些令后世受用无穷的保命良药反倒成了秦皇朝的致命毒药,秦仅传二世而亡。

一、忽略民族凝聚力的培养

国家建设必须调遣民力,而人民对这种调遣心理上的承受极限往往决定于这个国家民族凝聚力的强弱。人民对国家的整体认同感强,那么即使国家由于各种原因令人民生活痛苦不堪,只要不超越人民生理上的承受极限,只要不是长久实施各种错误的决策,国家政权是可以维持的。例如战国时期各国因为战乱频繁总共长期供养数以百万计的兵力,人民的负担可想而知。但是各个大国都没有出现过农民起义推翻政权的情况。这正是因为战国时候各国国内的凝聚力颇强,各国大规模动用民力也多是出于保卫国家的原因,属于正当范畴,所以人民的压力尚未超越其心理上承受的极限。在秦末农民起义时,当陈涉攻克陈县后,县中豪杰父老对他说:“将军身被坚执锐,率士卒以诛暴秦,复立楚社稷,存亡继绝,功德宜为王。且夫监临天下诸将,不为王不可,原将军立为楚王也。”[2]人们欲立魏人周市为魏王,而“周市辞不受,迎魏咎于陈”,曰:“天下昏乱,忠臣乃见。今天下共叛秦,其义必立魏王后乃可。”[3]范增劝项梁曰:“陈胜败固当。……今陈胜首事,不立楚后而自立,其势不长。今君起江东,楚蜂午之将皆争附君者,以君世世楚将,为能复立楚之后也”,“于是立楚怀王孙心”,“立以为楚怀王,从民所望也。”[4]这说明了当时各国遗民依然对故国念念不忘,关东六国的号召力在秦末依然能够发挥很大的作用,六国各自的凝聚力远远大于作为一个统一整体的“大秦”所产生的凝聚力。所以,我们可以推断在战国时期各国的征战都有相当民族凝聚力作为后盾,国家因此而避免了被农民起义推翻。又例如东汉末年的黄巾起义和唐朝的安史之乱,这两次规模都十分大,大到了足以动摇国本,撼动政权的地步。但是,这两起叛乱发生之后不久各地方武装都能在朝廷指挥无力的情况下自发组织大规模的,这正是因为这两个朝代当时立国已久,“大汉”和“大唐”的整体国家意识深入人心,人民多以起义叛乱为爱国行为。所以,东汉和唐朝没有因为这 两次而亡国。由此可见,在追求高效率之前,必须先使社会笼罩在一种统一的国家意识下,借以使社会规范化、秩序化,建立一个思想统一相对和谐的社会。

战国时期,周作为一个整体国家的意识已经荡然无存,从秦灭周而没有引起什么震动可以证明这一点。然而关东六国各自的国家意识在秦始皇统一中国之初依然十分根深蒂固,这就要求秦始皇在统一中国之后迅速建立一种牢固的属于统一的秦皇朝的国家意识来保证属于新生国家的凝聚力的强大。可是,秦始皇却完全忽略了这一点。

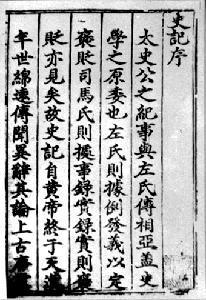

其一,秦始皇没有充分利用鬼神和宗教这些超自然的理念来使人民思想一致,反而对神权统治嗤之以鼻,将几乎所有的功绩和权威归于自己和秦国的历代统治者。他在诏令中说:“寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。”[5]还说:“古之五帝三王,知教不同,法度不明,假威鬼神,以欺远方,实不称名,故不久长。”[6]有的学者认为秦始皇的封禅正是他利用神灵的权威进行统治的举动。其实不然。只要看看《史记 秦始皇本纪》中通篇都在给皇帝歌功颂德而丝毫没有赞美神灵的泰山封禅刻辞我们就可以发现秦始皇的封禅想要宣扬的恰是皇帝的权威,而不是神灵的权威。类似泰山刻辞的琅邪、之罘、碣石和会稽刻辞都可以在《史记 秦始皇本纪》中找到,而内容无一不是对皇帝无上权威而非神灵权威的宣扬。秦始皇虽然自我宣扬拥有至高无上的权威,自以为仅凭自己的威信就足以形成人民对政权的广泛崇拜,但是在神秘主义思想依然盛行而唯物主义思想尚处一隅之时,广大人民显然无法认同一个人有着超越神灵的权威。陈胜在大泽乡起义时说过:“王侯将相宁有种乎?”即陈胜已经开始有了成就帝王之业主要在人为而不在天命的思想,而类似言论在陈胜之前是没有人说过的。由此可见人民的反抗意识逐渐增强,最高统治者再也不是获得天命不可取代的神圣形象,这不得不说是秦始皇忽视天命神权统治过度宣扬人为力量的“功劳”。所以,秦始皇企图大力淡化鬼神宗教意识而进行个人崇拜式的统治显然对民族凝聚力的形成没有好处。

其二,以急于求治粗暴的方式进行文化统一。战国时期秦国的文化至少在当时人看来是相对落后的。《荀子・强国篇》指出秦国无“儒”,而林剑鸣先生认为:“即从思想理论方面考察,秦国确实无法与东方各国相提并论。在秦国的历史上,自春秋战国到统一以后,没有一个堪称为思想家的秦人,也没有一部秦人的理论著作出现。”[7]且在当时人眼中,秦人好功利、轻仁义,而六国轻功利,重仁义礼教。8]秦皇朝用一种当时人们认为相对落后的文化作为统一的文化推行,势必引起六国遗民的反对和离心,这显然是对增强民族凝聚力没有好处的。再者,通过《云梦秦简 语书》我们可以发现秦朝重视移风易俗,但是却不是通过教化的手段推行,而是以法令的形式强制执行。对付秦与六国之间的文化冲突,秦朝的态度是命令官员强行推行秦律。[9]显然,这种通过强制力量进行文化统一的方法不是一种容易避免矛盾的方法。“文化习俗的改变只能靠异质文化的优越性、先进性的长期诱导和潜移默化,并非仅以法律强制就能实现。由于秦律与关东各国文化间存在较大距离,强制推行秦法,只会引发原六国民众对秦政的不适、反感与抵制,从而触发对故国的眷念。”[10]由此可见,文化的统一需要一个长期的自然过程,并非强制性的手段可以迅速完成的。而且,事实也恰恰证明了秦朝对文化的统一效果并不理想。《语书》上说“法律令已具矣,而吏民莫用,乡俗(佚)之民不止”;李斯说道:“今诸生不师今而学古,以非当世,惑乱黔首”,“人善其所私学,以非上之所建”,“私学而相与非法教,人闻令下,则各以其私学议之,入则心非,出则巷议,夸主以为名,异取以为高,率群下以造谤”。[11]显然,当时在六国故地无论是知识分子还是平民百姓,拒绝接受秦文化的现象是十分普遍的。正如吕思勉所言:“自分立而进于统一,各地方之风气,必自异而渐即于同,此同化之实也。”[12]文化的统一需要长期的自然融合,绝不能完全依靠行政手段强制完成。而秦朝通过强迫手段进行文化统一,显然是一种不利于民族凝聚力形成的急于求治行为。

其三、对六国遗民打击歧视。秦始皇陵西侧赵背户村发掘的秦劳役人员墓地中发现有19人的瓦文墓志,其中有18人明确记载其籍贯为六国故地。“参加修建秦始皇陵的人员来源有三个方面,一是来源于原来的六国地区的刑徒;二是来源于秦中央官府手工业作坊的工人;三是从各县邑征调了一批手工业作坊的工人,而其中以来源于原秦国本土的技艺工人较多。第一种人数量最多,他们从事的多是繁重的土建工程;后二者基本上是技术工。”[13]这就说明了在修建秦始皇陵的人员征发问题上政府是明显对原本关中秦人有所偏颇。而且,我们有理由推断这绝不是偶然的现象,而是由当时统治者存在着或多或少对关东六国遗民的歧视思想所造成的。所以,我们也有理由相信在其他方面发生过类似对六国移民歧视的现象。这种不公平的对待再加上“收泰半之赋”的繁重赋税负担和严柯烦琐的司法管束,对六国遗民形成新的大一统的国家意识非常不利。在不采取适当手段融合同化这些人的同时对他们施加巨大的压力,只会使他们觉得自己形同亡国奴,使他们复兴故国的愿望越发强烈(尽管这些人在统一后的生活未必就比统一前差,但是可以说他们一直盼望的有利于恢复生产休养生息的日子并没有到来,使得他们心生怨恨),最终爆发农民起义。同样因为强烈不满而感到复国心切的还有以前六国的贵族。秦统一中国以后他们遭到大规模的迁徙,许多人被迫远离故土甚至家破人亡。再者,六国原来的贵族由于统一而彻底丧失了他们原本享有的世勋世禄的崇高地位和优厚待遇。所以,在这样的打击下,六国贵族对秦皇朝的认同感必定不强,而他们对故国的怀念甚至比农民还要强烈。如此看来,秦始皇在统一中国后对原六国无论是农民还是贵族所实行的打击和歧视,使得原本就处于襁褓之中脆弱无比的属于“大秦”的民族凝聚力被彻底扼杀。

陈胜在大泽乡起义的时候说过:“天下苦秦久矣。”[14]陈胜认为天下百姓怨恨的对象不是秦朝一个具体的统治者而是秦,这整个国家统治集团,这说明了当时人们对统一的秦皇朝已经彻底失去了认同感,秦这个整体地被看作敌对对象,属于统一秦皇朝的国家意识已经荡然无存。而从“久矣”二字我们更可以看出这种心理早就在人民心目中形成,而不是在陈胜起义的时候才形成的。由此可见,秦皇朝对国家意识的建设是彻底失败的,甚至可以怀疑这种属于“大秦”的整体国家意识到底有没有在关东六国存在过一定的影响。陈胜起义后秦皇朝的迅速土崩瓦解更是对秦始皇忽视国家意识建设就急于求治地希望大干一场的绝佳讽刺。

秦始皇在旧有国家意识依然坚挺而新生

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}