骡子是怎么来的――古代的杂交技术

骡子是怎么来的――古代的杂交技术,杂交技术是现代农业中所广泛采用的一种育种技术,自本世纪五六十年代以来,随着杂

杂交技术是现代农业中所广泛采用的一种育种技术,自本世纪五六十年代以来,随着杂交技术的广泛运用,培育出大量的高产作物品种,如杂交玉米、杂交水稻等,从而导致了绿色革命。

运用杂交技术在我国有着悠久的历史。我们的祖先很早就将杂交优势用于动物生产。先秦时代,我国北方少数民族地区的游牧民族就利用马驴杂交产生杂种后代骡和�i�f,并开始输入内地。秦汉统一以后,随着内地与西北边疆少数民族地区联系的日益加强,原产于西北地区的驴骡大量引进到中原地区,促进了内地驴骡业的发展和对驴马杂交优势认识的提高。

北魏贾思勰所撰写的农书《齐民要术》中将马和驴的杂交后代分别称为�(音Luo)和骡。�是由驴父马母所生,骡是由马父驴母所生。当时人们认识到,公驴配母马所生的�,杂种优势不太明显,而公马配母驴所生的骡子则优势明显。要发挥公马配母驴的杂交优势,则必须对母驴有所选择,要求齿龄七八岁,而且骨盆大的,然后所生骡子才具有优势。(图:马X驴=骡子示意)

中国古代的动物杂交不仅运用于马驴之间,还用于其他动物的育种。如牦牛和黄牛的杂交,家鸡和野鸡的杂交,番鸭和麻鸭的杂交,以及家蚕雌雄之间的杂交等等。

牦牛原是一种凶猛的野牛,在青藏高原被驯化后,成为藏族人民最重要的家畜。在藏族和周围各族的交往之中,他们引进了黄牛品种,然后与当地牦牛杂交,产生了犏牛。牦牛与黄牛合,则生犏牛的记载,最早见于明代叶盛的《水东日记》,但唐代就已有了犏牛的记载,相信在唐代以前,藏族地区就已使用了这种杂交优势。犏牛保留了牦牛的优点,但比牦牛性情更温顺,肉味更鲜美,产乳量更高,驮运挽犁能力更强,对气候变化的适应性也胜过牦牛。因此深受藏族人民的喜爱。

和驴马的杂交一样,犏牛因其杂交的父母的不同,其杂交结果也不同。以黄牛为父本的杂交一代犏牛,叫真犏牛,而以牦牛为父本的杂交一代犏牛,称为变犏牛。真犏母牛再与雄性黄牛进行回交,能产生第二代杂种后代,称阿果牛。阿果牛的父本如果是黄牛,则毛短不能御寒;如果是牦牛,则毛长耐寒性较强。第二代杂交的阿果牛不及犏牛优秀,但是仍比黄牛和牦牛的使役、肉用,以及抗病性能要强。经过五代回交,则与原始父母代的性能相似,无杂交化势可言。

动物杂交技术最早的发明人可能是中国境内的少数民族,因为无论是马驴杂交、还是牦牛和黄牛的杂交都最先出自在少数民族地区,其实,家鸡和野鸡的杂交也可能是少数民族最先采用的。中国西南少数民族,历史上称为摆夷(又作百夷、白衣。有人认为,摆夷即古代南方民族百越族的后裔),在云南地区现在还存在一种野鸡,被人为是现代家鸡的祖先,历史上西南少数民族人民曾利用家鸡与当地的野鸡杂交,培育出“摆夷鸡”。

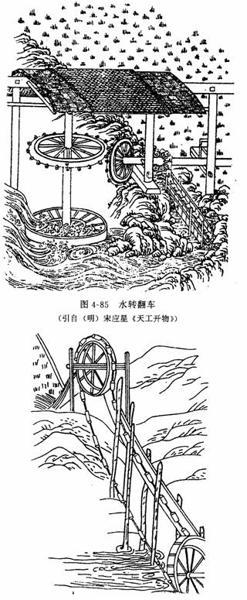

少数民族人民在杂交技术利用方面功不可没,同时以种田养蚕为主的汉族人民也在杂交技术方面也有成就,这不仅是汉族地区很早就利用了骡等杂交培育出来的家畜进行生产和运输,而且也进行了一些杂交育种方面的工作,如将杂交优势运用于蚕种生产。明代宋应星在《天工开物》中提到,用一化性的雄蛾与二化性的雌蛾杂交,通过人工选择培育出新的良种。

运用杂交技术在我国有着悠久的历史。我们的祖先很早就将杂交优势用于动物生产。先秦时代,我国北方少数民族地区的游牧民族就利用马驴杂交产生杂种后代骡和�i�f,并开始输入内地。秦汉统一以后,随着内地与西北边疆少数民族地区联系的日益加强,原产于西北地区的驴骡大量引进到中原地区,促进了内地驴骡业的发展和对驴马杂交优势认识的提高。

北魏贾思勰所撰写的农书《齐民要术》中将马和驴的杂交后代分别称为�(音Luo)和骡。�是由驴父马母所生,骡是由马父驴母所生。当时人们认识到,公驴配母马所生的�,杂种优势不太明显,而公马配母驴所生的骡子则优势明显。要发挥公马配母驴的杂交优势,则必须对母驴有所选择,要求齿龄七八岁,而且骨盆大的,然后所生骡子才具有优势。(图:马X驴=骡子示意)

中国古代的动物杂交不仅运用于马驴之间,还用于其他动物的育种。如牦牛和黄牛的杂交,家鸡和野鸡的杂交,番鸭和麻鸭的杂交,以及家蚕雌雄之间的杂交等等。

牦牛原是一种凶猛的野牛,在青藏高原被驯化后,成为藏族人民最重要的家畜。在藏族和周围各族的交往之中,他们引进了黄牛品种,然后与当地牦牛杂交,产生了犏牛。牦牛与黄牛合,则生犏牛的记载,最早见于明代叶盛的《水东日记》,但唐代就已有了犏牛的记载,相信在唐代以前,藏族地区就已使用了这种杂交优势。犏牛保留了牦牛的优点,但比牦牛性情更温顺,肉味更鲜美,产乳量更高,驮运挽犁能力更强,对气候变化的适应性也胜过牦牛。因此深受藏族人民的喜爱。

和驴马的杂交一样,犏牛因其杂交的父母的不同,其杂交结果也不同。以黄牛为父本的杂交一代犏牛,叫真犏牛,而以牦牛为父本的杂交一代犏牛,称为变犏牛。真犏母牛再与雄性黄牛进行回交,能产生第二代杂种后代,称阿果牛。阿果牛的父本如果是黄牛,则毛短不能御寒;如果是牦牛,则毛长耐寒性较强。第二代杂交的阿果牛不及犏牛优秀,但是仍比黄牛和牦牛的使役、肉用,以及抗病性能要强。经过五代回交,则与原始父母代的性能相似,无杂交化势可言。

动物杂交技术最早的发明人可能是中国境内的少数民族,因为无论是马驴杂交、还是牦牛和黄牛的杂交都最先出自在少数民族地区,其实,家鸡和野鸡的杂交也可能是少数民族最先采用的。中国西南少数民族,历史上称为摆夷(又作百夷、白衣。有人认为,摆夷即古代南方民族百越族的后裔),在云南地区现在还存在一种野鸡,被人为是现代家鸡的祖先,历史上西南少数民族人民曾利用家鸡与当地的野鸡杂交,培育出“摆夷鸡”。

少数民族人民在杂交技术利用方面功不可没,同时以种田养蚕为主的汉族人民也在杂交技术方面也有成就,这不仅是汉族地区很早就利用了骡等杂交培育出来的家畜进行生产和运输,而且也进行了一些杂交育种方面的工作,如将杂交优势运用于蚕种生产。明代宋应星在《天工开物》中提到,用一化性的雄蛾与二化性的雌蛾杂交,通过人工选择培育出新的良种。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

——— 没有了 ———

编辑:阿族小谱

文章价值打分

- 有价值

- 一般般

- 没价值

当前文章打 0 分,共有 0 人打分

文章观点支持

0

0

文章很值,打赏犒劳一下作者~

打赏作者

“感谢您的打赏,我会更努力的创作”

— 请选择您要打赏的金额 —

{{item.label}}

{{item.label}}

打赏成功!

“感谢您的打赏,我会更努力的创作”

返回

打赏

私信

24小时热门

推荐阅读

· 古代农业技术成就-籼型杂交水稻

新中国成立以来,中国在农业科技上的一项举世瞩目的成就是籼型杂交水稻的育成。这项技术自1976年在全国大面积推广以后,仅至1994年,就已使中国的稻谷累计增产达2400亿公斤。此外,该技术还被出口到美国等国家和地区。杂交水稻的研究始于1964年。当时任职于湖南省安江农校的袁隆平最先发现了水稻天然雄性不育株,便带领助手们开展了有关研究。他们利用野生不育株在中国首先实现了杂交水稻三系(不育系、保持系和恢复系)配套的重大突破(1973年),并解决了杂交水稻“优而不早”、“早而不优”等许多技术难题。水稻育种专家袁隆平还在理论上建立了系统的杂交水稻学,对三系配套杂交水稻从育种、繁殖、制种,到栽培技术,形成了一个完整的体系;在实践上,率先育成中国第一个水稻雄性不育系(1972年)和第一个强优组合(1973年),并通过大协作在生产上大面积推广应用。杂交水稻技术在全国的推广应用使中国成为世界上第一个在水稻生...

· 在古代,皇权是靠什么来约束的?

嗨又和大家见面了,今天小编带来了一篇关于古代皇帝的文章,希望你们喜欢。我们知道,皇帝是权力无边的。皇帝金口玉言,君要臣死,臣不得不死。但是我们也知道,任何一种权力,一旦失去了约束,都会带来灾难。中国经历了漫长的封建时代,虽然其间不断有朝代灭亡。但是皇权政治却一直留了下来,直到清朝结束,前后长达两千多年。如果皇权真的完全没有约束,它肯定是不可能延续这么长时间的。(刘邦登基)那么,皇权是靠什么来约束的呢?一、以孝治天下。“以孝治天下”是历朝历代都会提倡的,这是封建时代约束皇权的重要法宝。皇帝虽然驾崩了,但是皇后还在。新皇帝继位以后,皇后就变成了太后。一般来说,太后都是皇帝的母亲,从“以孝治天下”的角度来讲,皇帝必须听太后的。有时候,太后并不一定是新皇帝的亲生母亲,但是在名义上,他是要奉太后为母亲的。当皇帝的权力失范,缺乏约束的时候,一般情况下,太后都会站出来,对皇帝进行规劝。太后发话,皇帝也就...

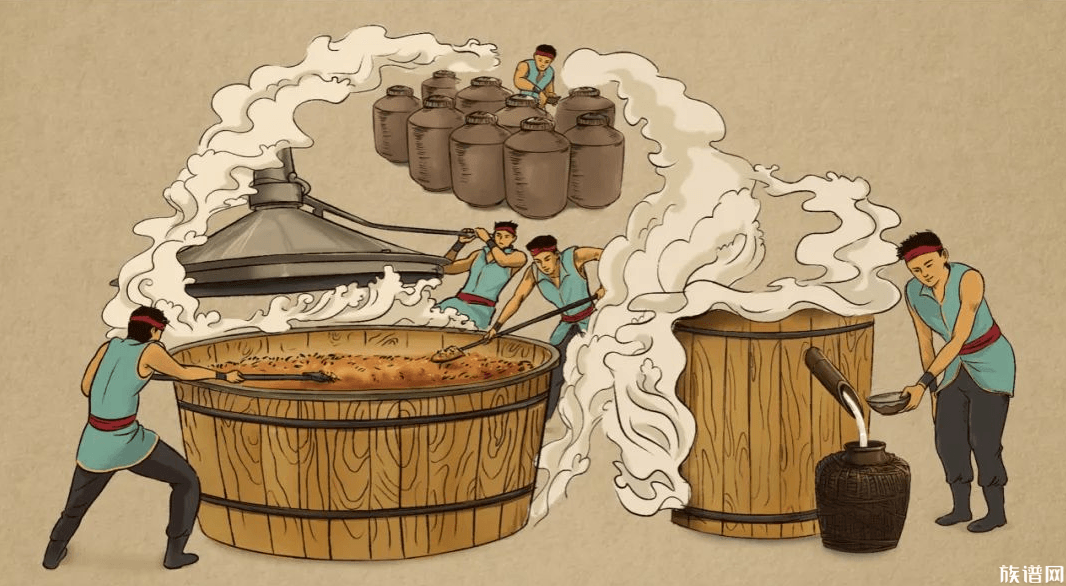

· 我国古代是怎么酿酒的?酿造技术成熟吗?

关于酿酒技术,我国已经发展了几千年,那么古人是如何酿酒的,酿酒技术发展到什么程度?今天,我们就来揭晓!关于我国的酿酒起源于何时至今没有一致的结论。据考古发现早在8000至6000年前的新石器时代中后期就已经具备了丰富的酿酒所需要的物质条件。在距今6800—4800年以前的三星堆文化遗址中发现了大量陶器和青铜器酒器。而在大汶口文化遗址中同样拥有大量的酒器。在龙山文化时期的墓葬中酒器更是被大量地出土出来。因此我国的专家学者普遍认为在龙山文化时期就已经出现了酿酒技术。到了夏商时期,有据可查的证明酒已经存在。在大量出土的甲骨文和金文中都可以看到有关殷王室用酒祭祀祖先的记载。到秦汉以后,专门论述酒的著作不断大量出现。古代酿酒技术的发展历程(一)用孽制醴在原始人类时代人类以采摘野果为生。在夏秋季,被丢弃的剩果在岩洞石隙间自然发酵成酒被称为"猿酒”。到了新石器仰韶文化时期,人类开始从事农业生产。谷物在储...

· 古代没有高科技技术的情况下县官们又是怎么断案的

古代县官是怎么判案的,这是很多读者都比较关心的问题,接下来就和各位读者一起来了解,给大家一个参考。很多人都喜欢看破案剧,就在去年,《白夜追凶》的大火,让大家都对刑侦剧产生了浓厚的兴趣,小编不经想到了小时候看过的《神探狄仁杰》,里面胖胖的狄大人,酷帅的元芳,都给我们的童年带来了深刻的印象,那么在古代,科技手法不是很高明的情况下,古代的县官们又是怎么断案的呢?现在,小编就给大家先讲几个古代刑侦小故事,让大家也看看古人的智慧。在有一天晚上,天黑的很,星星又少,一个老太太背着包裹走在路上,这个时候,一个人突然从后面跑了出来,抢走了老太太的包,突然来的抢劫犯,把老太太吓了一跳,慌慌张张之间,也忘了喊抓贼什么的了。好在古代人也有活雷锋,这时,一个健壮的小伙见到了这当街抢劫的,立马就追了上去,这贼扛着包裹,跑的不快,不一会儿就被健壮的小伙按在了地上。众人这个时候围了上来,这个时候,因为是晚上,谁也看不出...

· 人工降雨是现代技术古人是如何怎么降雨的呢

还不知道:古人已经能人工降雨了吗的读者,下面小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~最近国内外很多地方进入“烧烤”模式。万幸我们还有风扇、空调,只要不出门,日子还是很惬意的。但是古代没有电,是怎么度过炎热的夏季的?更何况根据史书记载,古代曾出现丝毫不亚于现代南方的高温!古代没有工业企业,也没有很多大型城市,更没有温室效应,所以古代比现代凉快得多?其实并不会!《中国三千年气象记录总集》里曾经记载了一场热死1万多人的高温,这本书是根据史料来研究古代气候,可靠度非常高。根据史料记载,乾隆八年这场高温覆盖了北京、河北、天津、山东、山西等北方多地。热到什么程度?当时北京“威暑”,河北“薰热难当,墙壁重阴亦炎如火灼,日中铅锡销化”,天津“苦热,土石皆焦”,山东“大旱千里,室内器具俱热,风炙树木向西南辄多死”,山西更夸张:“夏五月大热,道路行人多有毙者”。“铅锡销化”肯定是夸张的说法,这两种金属的熔点都...

知识互答

关于我们

关注族谱网 微信公众号,每日及时查看相关推荐,订阅互动等。

APP下载

下载族谱APP 微信公众号,每日及时查看

扫一扫添加客服微信

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}