冯梦龙

冯梦龙,冯梦龙(1574~1646) 明代通俗文学家、戏曲家。字犹龙。又字子犹、别号

冯梦龙(1574~1646) 明代通俗文学家、戏曲家。字犹龙。又字子犹、别号龙子犹、墨憨斋主人、顾曲散人、词奴等。长洲(今江苏苏州)人,出身士大夫家庭。兄梦桂,善画。弟梦熊,太学生,曾从冯梦龙治《春秋》,有诗传世。他们兄弟三人并称"吴下三冯"。

生平

冯梦龙少年时即有才情。博学多识,为同辈所钦服。为人旷达,治学不拘一格,行动也每每不受名教束缚。曾与文震孟、姚希孟、钱谦益等结社作文。在嘉定侯氏西堂读书时,与侯峒曾兄弟及其他名士,卷帙过从,文章往还。熊廷弼督学南京时,曾把冯梦龙视为隽才宿学,予以甄拔。但他自早年进学之后,屡考科举不中,久困诸生间,落魄奔走,曾以坐馆教书为生。万历末,冯梦龙应麻城田姓邀请,去讲授《春秋》。天启元年(1621),冯梦龙宦游在外,次年因言论得罪上司,归居乡里。天启六年,阉党逮捕周顺昌,冯梦龙也在被之列。就在缇骑横行时,冯梦龙发愤著书,完成《喻世明言》(旧题《古今小说》)、《警世通言》、《醒世恒言》的编纂工作和《古今谭概》、《太平广记钞》、《智囊》、《情史》、《太霞新奏》等的评纂工作。崇祯三年(1630)取得贡生资格,任丹徒县训导,七年升福建寿宁知县。任职期间,"政简刑清,首尚文学"(康熙《寿宁县志・循吏传》),曾编修《寿宁待志》。十一年秩满离任,归隐乡里。晚年仍孜孜不倦,继续从事小说创作和戏曲整理研究工作。崇祯十七年(1644),李自成领导的农民起义军推翻明王朝,冯梦龙站在封建正统立场悲痛欲绝,他怀着中兴希望编了《甲申纪事》一书。清兵南下,他怀念故国,辗转于浙闽之间,刊行《中兴伟略》诸书,宣传抗清。隆武二年即清顺治三年(1646)春忧愤而死,又有说是被清兵所杀。

"早岁才华众所惊,名场若个不称兄。一时名士推盟主,千古风流引后生。桃李兼栽花露湿,宓琴流响讼堂清。归来结束□东隐,翰□机专手自烹。"文并简所作这首《冯犹龙》诗,是对冯梦龙一生的最好概括。

文学思想

冯梦龙生平酷爱李卓吾文学主张,奉为蓍蔡,深受其影响。他明确地指出:"世儒但知理为情之范,孰知情为理之维乎?"(《情史》卷一《总评》)凡事从道理上去做的必勉强,只有出自至情者才真切。于是公开主张"乡国天下,蔼然以情相与"(《情史序》),反对用存天理、去人欲的理学传统来维系人与人之间的关系。在文学上,冯梦龙认为,存在着两种不同性质的文学:一种是出自田夫野□之口的真文学,一种是荐绅学士乐道的假文学。只有自然地发于中情的文学,才算真文学,才能表达人的性情。《诗经》是善达性情者,而自六朝以来,诗被用以"见才"、"取士"和"讲学",便流于陈腐,不能再很好地表达人的性情了,于是演变为词,词增损为曲,套数,曲浸淫而为杂剧、传奇戏曲。文学的发展,文体的变化,"固亦性情之所必至也"(《步雪新声序》)。如曲不足以表达人的性情时,也"势必再变而是《粉红莲》、《打枣竿》矣"(《太霞新奏序》)。在冯梦龙看来,文学应该发于人的中情,表达人的性情,而人的性情,最为活跃,是推动文学发展变化的力量,某种文学一旦成了说教工具,它就会僵 僵化,而被另一种足以表达性情的文学所取代。这种崇尚自然,提倡表达人的性情的文学思想,打破了以封建道统为衡量品评文学的原则,对御用、消遣和帮闲文学,无疑是一种批判和否定。至于认为文学有真假两种,提倡真文学,反对假文学,认为文学更迭过程就是田夫野□不断创新、新兴的活文学取代陈腐的死文学的过程,更是发前人之所未发的卓见。冯梦龙就是在这种进步的文学思想指导下从事各项文学活动的。

民歌和通俗小说的提倡整理

冯梦龙在万历四十年(1612)前后曾编印过两部民间歌曲集《挂枝儿》和《山歌》,收录了盛行于吴中的民间歌曲800多首。这些作品,多半是田夫野□矢口寄兴所为、荐绅学士不道、诗坛不刊的“私情之谱”。冯梦龙之所以喜爱,并冒着被攻讦的危险将它们编印成册,使之广泛流传,就在于他认为,这些作品均为“民间性情之响”,“天地间自然之文”,“若夫借男女之真情,发名教之伪药,其功于《挂枝儿》等”(《山歌序》)。如《挂枝儿》中的《泥人》和《万离》等,写男女坚贞相爱,朴实自然,有情有理,表达了个的时代要求。这无疑具有冲破虚伪而残酷的封建礼教束缚,去争取自由、幸福和强调人的价值的意义。刊行之后,风行一时,“举世传诵,沁人心腑”,“真可骇叹”(沈德符《野获编・时尚小令》)。不过,其中也有一些色情和庸俗趣味的描写,格调不高。

在通俗小说方面,冯梦龙也是积极倡导者。他认为:“大抵唐人选言,入于文心;宋人通俗,谐于里耳。天下之文心少而里耳多,则小说之资于选言者少,而资于通俗者多。试今说话人当场描写,可喜可愕,可悲可涕,可歌可舞;再欲捉刀,再欲下拜,再欲决□,再欲捐金;怯者勇,淫者贞,薄者敦,顽钝者□下。虽日诵《孝经》、《论语》,其感人未必如是之捷且深也。”(《古今小说序》)这说明冯梦龙已意识到通俗文学在广大没有文化的市民和农民中间具有广泛而深刻的艺术影响,他提倡通俗文学,就是为使小说从单纯地供少数“文心”者思辨、阅读和消闲中解脱出来,而去适应广大“里耳”者的审美趣味。冯梦龙收藏了很多古今通俗小说。在天启年间,择其可以“嘉惠里耳者”百二十篇,分三次刊行。此即为人们所共知的《喻世明言》、《警世通言》和《醒世恒言》,合称“三言”。

“三言”及其他小说

“三言”,所收录的作品,有宋元旧篇,也有明代新作和冯梦龙拟作,但已难以一一分辨清楚。无论是宋元旧篇,还是明代新作,都程度不等地经过冯梦龙增删和润饰。这些作品,题材广泛,内容复杂。有对封建官僚丑恶的谴责和对正直官吏德行的赞扬,有对友谊、爱情的歌颂和对背信弃义、负心行为的斥责。更值得注意的,有不少作品描写了市井之民的生活。如《施润泽滩阙遇友》、《蒋兴哥重会珍珠衫》、《杜十娘怒沉百宝箱》、《卖油郎独占花魁》等。在这些作品里,强调人的感情和人的价值应该受到尊重。所宣扬的道德标准、婚姻原则,与封建名教、传统观念是相违悖的。象卖油郎秦重之所以博得花魁莘瑶琴的欢心,就在于他的忠厚老实,知情识趣,尊重人的尊严;莘瑶琴决心委身于秦重,表示“布衣蔬食,死而无怨”,就在于她看清楚那些衣冠子弟均是酒色之徒,无怜香惜玉的真心,这就在婚姻和爱情问题上提出了新标准:彼此了解、互相敬重的爱情。而门第、权势、富贵和等级被唾弃了。这是充满生命活力的市民思想意识的一种表现,在当时具有冲破封建礼俗去争取纯真爱情的意义。“三言”里也有一些描写神仙道化,宣扬封建伦理纲常的作品。所以“三言”即表现了资本主义萌牙时期的新思想,又存留有消极、腐朽、庸俗的旧意识。这种进步和落后交织在一起的现象,正是新兴市民文学的基本特征。在艺术表现方面,“三言”中的那些优秀作品,既重视故事完整,情节曲折和细节丰富,又调动了多种表现手段,刻画人物性格。正如《今古奇观序》中所称:“极摹人情世态之歧,备写悲欢离合之致,可谓钦异拔新,洞心□目。”这标志着中国短篇白话小说的民族风格和特点已经形成。“三言”是一个时代的文学,它的刊行,不仅使许多宋元旧篇免于湮没,而且推动了短篇白话小说的发展和繁荣,影响深远。

冯梦龙尚有长篇小说两种:《平妖传》和《新列国志》。《平妖传》是增补罗贯中《平妖传》而成,回数增加了一倍,它完成于万历四十年前后。冯梦龙在这部长篇小说里,提供了“妖由人兴”这个发人深思的问题,描写上也有特色,但敌视农民起义的情绪强烈,因果报应的污垢浓厚,其社会价值和意义,远不及“三言”。《新列国志》是据余邵鱼《列国志传》“重加辑演”为一百八回,完成于晚年。它本于《左传》《史记》,旁及诸书,搜罗极富。考核甚详,凡列国的废兴存亡,行事的是非成败,人品的好丑忠□,一一备载,联络成章,但文采不足,少艺术魅力,难以与《三国志演义》相埒,在小说史上的地位也不能与“三言”并论。

戏曲整理及其他

冯梦龙作为戏曲家,主要活动是更定传奇,修订词谱,以及在戏曲创作和表演上提出主张。至于冯梦龙创作的传奇作品,传世的只有《双雄记》和《万事足》两种,虽能守曲律,时出俊语,宜于演出,但所写之事,缺少现实意义。冯梦龙之所以重视更定和修谱工作,在于他看到当时传奇之作,“人翻窠臼,家画葫芦,传奇不奇,散套成套”(《曲律序》)的现象严重。为了纠正这种弊端,使之振兴,于是主张修订词谱,制订曲律,以期“悬完谱以俟当代之真才”(同前)。同时提出“词学三法”,强调调、韵、词三者不应偏废。在冯梦龙看来,一部优秀剧作,应该情真意新,韵严调协,词藻明白,文采斐然,案头场上,两擅其美。冯梦龙正是在这种主张驱使之下,从事传奇更定工作的。冯梦龙更定的作品达数十种之多,现可考者有17种,其中颇有不少名作,如汤显祖的《牡丹亭》、《邯郸梦》,袁晋的《西楼记》,李玉的《一捧雪》、《人兽关》和《永团圆》,《占花魁》,以及《精忠旗》等。在更定过程中,冯梦龙强调关目的真实自然,合乎情理,突出中心,反对枝蔓。更定的《精忠旗》,便是以慷慨大节为主脑,突出岳飞忠君爱国和将士人民对他的爱戴。他还注重人物性格的多侧面刻画,使之生动鲜明。以更好地发挥“传奇之衮钺”的作用。在他更定的《酒家□》中,就曾给各种人物以不同的个性特征,“虽妇人女子,胸中好丑,亦自了了”(《酒家□序》)。对于音律,见原作落调失韵处,冯梦龙也总是按谱加以修改,以便于演唱。他要更定汤显祖《牡丹亭》的原因,便是认为这部具有无限才情的杰作,只是“案头之书,非当场之谱”(《风流梦小引》),冯梦龙更定的《牡丹亭》,与汤显祖原著的意趣,虽有所差异,但也的确使之便于用昆腔演唱。《春香闹学》、《游园惊梦》、《拾画叫画》等著名昆曲剧目,便有采用冯梦龙定本的地方。冯梦龙更定传奇的工作,对于纠正创作脱离舞台的案头化偏向,繁荣明末戏曲,起了一定的积极作用。

在戏曲表演艺术方面,冯梦龙也有不少精湛之论。他在《双雄记序》中提出,“歌者”必须识别调的宫商,音的清浊,不能“弄声随意”、“唇舌齿喉之无辨”。在更定传奇的眉评中,也时时“提示”演员,何处是“精神结穴”处,戏要做足;何曲演时不宜删略。要求演员应认真领会角色的思想感情,气质风度,以及其所处的艺术环境,演出神情和个性来。这表明冯梦龙在有意地探讨表演艺术的规律,并从理论上作了一些总结。

冯梦龙的散曲集《宛转歌》和诗集《七乐斋稿》,

均已失传。从残存的数十首作品中可以看出,其散曲多“极摹别恨”之作。他的诗以通俗平易见长,虽不成诗家,但亦有可观之作。如在知县任上写的《催科》,其中便有“带青□早稻,垂白鬻孤孙”之句。正如钟惺所评:“下句更惨。二语出催科吏之口中,亦无可奈何之极矣。”(《明诗归》卷七)

此外,冯梦龙还曾参与校对精刻《水浒全传》,评纂《古今谭概》、《太平广记钞》、《智囊》、《情史》、《太霞新奏》等,并有笑话集、政论文等十余种传世,还撰有研究《春秋》的著作《麟经指月》。

明代文学是以小说,戏曲和民间歌曲的繁荣为特色的。小说、戏曲方面,颇有一些大作家,但在小说、戏曲、民间歌曲三方面都作出了杰出贡献的,有明一代唯冯梦龙一人而已。

生平

冯梦龙少年时即有才情。博学多识,为同辈所钦服。为人旷达,治学不拘一格,行动也每每不受名教束缚。曾与文震孟、姚希孟、钱谦益等结社作文。在嘉定侯氏西堂读书时,与侯峒曾兄弟及其他名士,卷帙过从,文章往还。熊廷弼督学南京时,曾把冯梦龙视为隽才宿学,予以甄拔。但他自早年进学之后,屡考科举不中,久困诸生间,落魄奔走,曾以坐馆教书为生。万历末,冯梦龙应麻城田姓邀请,去讲授《春秋》。天启元年(1621),冯梦龙宦游在外,次年因言论得罪上司,归居乡里。天启六年,阉党逮捕周顺昌,冯梦龙也在被之列。就在缇骑横行时,冯梦龙发愤著书,完成《喻世明言》(旧题《古今小说》)、《警世通言》、《醒世恒言》的编纂工作和《古今谭概》、《太平广记钞》、《智囊》、《情史》、《太霞新奏》等的评纂工作。崇祯三年(1630)取得贡生资格,任丹徒县训导,七年升福建寿宁知县。任职期间,"政简刑清,首尚文学"(康熙《寿宁县志・循吏传》),曾编修《寿宁待志》。十一年秩满离任,归隐乡里。晚年仍孜孜不倦,继续从事小说创作和戏曲整理研究工作。崇祯十七年(1644),李自成领导的农民起义军推翻明王朝,冯梦龙站在封建正统立场悲痛欲绝,他怀着中兴希望编了《甲申纪事》一书。清兵南下,他怀念故国,辗转于浙闽之间,刊行《中兴伟略》诸书,宣传抗清。隆武二年即清顺治三年(1646)春忧愤而死,又有说是被清兵所杀。

"早岁才华众所惊,名场若个不称兄。一时名士推盟主,千古风流引后生。桃李兼栽花露湿,宓琴流响讼堂清。归来结束□东隐,翰□机专手自烹。"文并简所作这首《冯犹龙》诗,是对冯梦龙一生的最好概括。

文学思想

冯梦龙生平酷爱李卓吾文学主张,奉为蓍蔡,深受其影响。他明确地指出:"世儒但知理为情之范,孰知情为理之维乎?"(《情史》卷一《总评》)凡事从道理上去做的必勉强,只有出自至情者才真切。于是公开主张"乡国天下,蔼然以情相与"(《情史序》),反对用存天理、去人欲的理学传统来维系人与人之间的关系。在文学上,冯梦龙认为,存在着两种不同性质的文学:一种是出自田夫野□之口的真文学,一种是荐绅学士乐道的假文学。只有自然地发于中情的文学,才算真文学,才能表达人的性情。《诗经》是善达性情者,而自六朝以来,诗被用以"见才"、"取士"和"讲学",便流于陈腐,不能再很好地表达人的性情了,于是演变为词,词增损为曲,套数,曲浸淫而为杂剧、传奇戏曲。文学的发展,文体的变化,"固亦性情之所必至也"(《步雪新声序》)。如曲不足以表达人的性情时,也"势必再变而是《粉红莲》、《打枣竿》矣"(《太霞新奏序》)。在冯梦龙看来,文学应该发于人的中情,表达人的性情,而人的性情,最为活跃,是推动文学发展变化的力量,某种文学一旦成了说教工具,它就会僵 僵化,而被另一种足以表达性情的文学所取代。这种崇尚自然,提倡表达人的性情的文学思想,打破了以封建道统为衡量品评文学的原则,对御用、消遣和帮闲文学,无疑是一种批判和否定。至于认为文学有真假两种,提倡真文学,反对假文学,认为文学更迭过程就是田夫野□不断创新、新兴的活文学取代陈腐的死文学的过程,更是发前人之所未发的卓见。冯梦龙就是在这种进步的文学思想指导下从事各项文学活动的。

民歌和通俗小说的提倡整理

冯梦龙在万历四十年(1612)前后曾编印过两部民间歌曲集《挂枝儿》和《山歌》,收录了盛行于吴中的民间歌曲800多首。这些作品,多半是田夫野□矢口寄兴所为、荐绅学士不道、诗坛不刊的“私情之谱”。冯梦龙之所以喜爱,并冒着被攻讦的危险将它们编印成册,使之广泛流传,就在于他认为,这些作品均为“民间性情之响”,“天地间自然之文”,“若夫借男女之真情,发名教之伪药,其功于《挂枝儿》等”(《山歌序》)。如《挂枝儿》中的《泥人》和《万离》等,写男女坚贞相爱,朴实自然,有情有理,表达了个的时代要求。这无疑具有冲破虚伪而残酷的封建礼教束缚,去争取自由、幸福和强调人的价值的意义。刊行之后,风行一时,“举世传诵,沁人心腑”,“真可骇叹”(沈德符《野获编・时尚小令》)。不过,其中也有一些色情和庸俗趣味的描写,格调不高。

在通俗小说方面,冯梦龙也是积极倡导者。他认为:“大抵唐人选言,入于文心;宋人通俗,谐于里耳。天下之文心少而里耳多,则小说之资于选言者少,而资于通俗者多。试今说话人当场描写,可喜可愕,可悲可涕,可歌可舞;再欲捉刀,再欲下拜,再欲决□,再欲捐金;怯者勇,淫者贞,薄者敦,顽钝者□下。虽日诵《孝经》、《论语》,其感人未必如是之捷且深也。”(《古今小说序》)这说明冯梦龙已意识到通俗文学在广大没有文化的市民和农民中间具有广泛而深刻的艺术影响,他提倡通俗文学,就是为使小说从单纯地供少数“文心”者思辨、阅读和消闲中解脱出来,而去适应广大“里耳”者的审美趣味。冯梦龙收藏了很多古今通俗小说。在天启年间,择其可以“嘉惠里耳者”百二十篇,分三次刊行。此即为人们所共知的《喻世明言》、《警世通言》和《醒世恒言》,合称“三言”。

“三言”及其他小说

“三言”,所收录的作品,有宋元旧篇,也有明代新作和冯梦龙拟作,但已难以一一分辨清楚。无论是宋元旧篇,还是明代新作,都程度不等地经过冯梦龙增删和润饰。这些作品,题材广泛,内容复杂。有对封建官僚丑恶的谴责和对正直官吏德行的赞扬,有对友谊、爱情的歌颂和对背信弃义、负心行为的斥责。更值得注意的,有不少作品描写了市井之民的生活。如《施润泽滩阙遇友》、《蒋兴哥重会珍珠衫》、《杜十娘怒沉百宝箱》、《卖油郎独占花魁》等。在这些作品里,强调人的感情和人的价值应该受到尊重。所宣扬的道德标准、婚姻原则,与封建名教、传统观念是相违悖的。象卖油郎秦重之所以博得花魁莘瑶琴的欢心,就在于他的忠厚老实,知情识趣,尊重人的尊严;莘瑶琴决心委身于秦重,表示“布衣蔬食,死而无怨”,就在于她看清楚那些衣冠子弟均是酒色之徒,无怜香惜玉的真心,这就在婚姻和爱情问题上提出了新标准:彼此了解、互相敬重的爱情。而门第、权势、富贵和等级被唾弃了。这是充满生命活力的市民思想意识的一种表现,在当时具有冲破封建礼俗去争取纯真爱情的意义。“三言”里也有一些描写神仙道化,宣扬封建伦理纲常的作品。所以“三言”即表现了资本主义萌牙时期的新思想,又存留有消极、腐朽、庸俗的旧意识。这种进步和落后交织在一起的现象,正是新兴市民文学的基本特征。在艺术表现方面,“三言”中的那些优秀作品,既重视故事完整,情节曲折和细节丰富,又调动了多种表现手段,刻画人物性格。正如《今古奇观序》中所称:“极摹人情世态之歧,备写悲欢离合之致,可谓钦异拔新,洞心□目。”这标志着中国短篇白话小说的民族风格和特点已经形成。“三言”是一个时代的文学,它的刊行,不仅使许多宋元旧篇免于湮没,而且推动了短篇白话小说的发展和繁荣,影响深远。

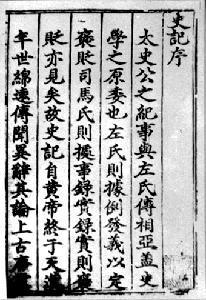

冯梦龙尚有长篇小说两种:《平妖传》和《新列国志》。《平妖传》是增补罗贯中《平妖传》而成,回数增加了一倍,它完成于万历四十年前后。冯梦龙在这部长篇小说里,提供了“妖由人兴”这个发人深思的问题,描写上也有特色,但敌视农民起义的情绪强烈,因果报应的污垢浓厚,其社会价值和意义,远不及“三言”。《新列国志》是据余邵鱼《列国志传》“重加辑演”为一百八回,完成于晚年。它本于《左传》《史记》,旁及诸书,搜罗极富。考核甚详,凡列国的废兴存亡,行事的是非成败,人品的好丑忠□,一一备载,联络成章,但文采不足,少艺术魅力,难以与《三国志演义》相埒,在小说史上的地位也不能与“三言”并论。

戏曲整理及其他

冯梦龙作为戏曲家,主要活动是更定传奇,修订词谱,以及在戏曲创作和表演上提出主张。至于冯梦龙创作的传奇作品,传世的只有《双雄记》和《万事足》两种,虽能守曲律,时出俊语,宜于演出,但所写之事,缺少现实意义。冯梦龙之所以重视更定和修谱工作,在于他看到当时传奇之作,“人翻窠臼,家画葫芦,传奇不奇,散套成套”(《曲律序》)的现象严重。为了纠正这种弊端,使之振兴,于是主张修订词谱,制订曲律,以期“悬完谱以俟当代之真才”(同前)。同时提出“词学三法”,强调调、韵、词三者不应偏废。在冯梦龙看来,一部优秀剧作,应该情真意新,韵严调协,词藻明白,文采斐然,案头场上,两擅其美。冯梦龙正是在这种主张驱使之下,从事传奇更定工作的。冯梦龙更定的作品达数十种之多,现可考者有17种,其中颇有不少名作,如汤显祖的《牡丹亭》、《邯郸梦》,袁晋的《西楼记》,李玉的《一捧雪》、《人兽关》和《永团圆》,《占花魁》,以及《精忠旗》等。在更定过程中,冯梦龙强调关目的真实自然,合乎情理,突出中心,反对枝蔓。更定的《精忠旗》,便是以慷慨大节为主脑,突出岳飞忠君爱国和将士人民对他的爱戴。他还注重人物性格的多侧面刻画,使之生动鲜明。以更好地发挥“传奇之衮钺”的作用。在他更定的《酒家□》中,就曾给各种人物以不同的个性特征,“虽妇人女子,胸中好丑,亦自了了”(《酒家□序》)。对于音律,见原作落调失韵处,冯梦龙也总是按谱加以修改,以便于演唱。他要更定汤显祖《牡丹亭》的原因,便是认为这部具有无限才情的杰作,只是“案头之书,非当场之谱”(《风流梦小引》),冯梦龙更定的《牡丹亭》,与汤显祖原著的意趣,虽有所差异,但也的确使之便于用昆腔演唱。《春香闹学》、《游园惊梦》、《拾画叫画》等著名昆曲剧目,便有采用冯梦龙定本的地方。冯梦龙更定传奇的工作,对于纠正创作脱离舞台的案头化偏向,繁荣明末戏曲,起了一定的积极作用。

在戏曲表演艺术方面,冯梦龙也有不少精湛之论。他在《双雄记序》中提出,“歌者”必须识别调的宫商,音的清浊,不能“弄声随意”、“唇舌齿喉之无辨”。在更定传奇的眉评中,也时时“提示”演员,何处是“精神结穴”处,戏要做足;何曲演时不宜删略。要求演员应认真领会角色的思想感情,气质风度,以及其所处的艺术环境,演出神情和个性来。这表明冯梦龙在有意地探讨表演艺术的规律,并从理论上作了一些总结。

冯梦龙的散曲集《宛转歌》和诗集《七乐斋稿》,

均已失传。从残存的数十首作品中可以看出,其散曲多“极摹别恨”之作。他的诗以通俗平易见长,虽不成诗家,但亦有可观之作。如在知县任上写的《催科》,其中便有“带青□早稻,垂白鬻孤孙”之句。正如钟惺所评:“下句更惨。二语出催科吏之口中,亦无可奈何之极矣。”(《明诗归》卷七)

此外,冯梦龙还曾参与校对精刻《水浒全传》,评纂《古今谭概》、《太平广记钞》、《智囊》、《情史》、《太霞新奏》等,并有笑话集、政论文等十余种传世,还撰有研究《春秋》的著作《麟经指月》。

明代文学是以小说,戏曲和民间歌曲的繁荣为特色的。小说、戏曲方面,颇有一些大作家,但在小说、戏曲、民间歌曲三方面都作出了杰出贡献的,有明一代唯冯梦龙一人而已。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

——— 没有了 ———

编辑:阿族小谱

相关资料

文章价值打分

- 有价值

- 一般般

- 没价值

当前文章打 0 分,共有 0 人打分

文章观点支持

0

0

文章很值,打赏犒劳一下作者~

打赏作者

“感谢您的打赏,我会更努力的创作”

— 请选择您要打赏的金额 —

{{item.label}}

{{item.label}}

打赏成功!

“感谢您的打赏,我会更努力的创作”

返回

打赏

私信

24小时热门

推荐阅读

· 冯梦龙的“三言”

[杜十娘画像]冯梦龙(1574~1646),字犹龙,别号墨憨子,长洲(今江苏苏州)人,明代通俗文学家、戏曲家。“三言”是其影响最大的著作。“三言”即《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》三部短篇小说集。“三言”中每部短篇小说集各40篇,共120篇,其中明代拟话本约有七八十篇。“三言”题材广泛,有对封建官僚丑恶的谴责和对正直官吏德行的赞扬,有对友谊、爱情的歌颂和对背信弃义、负心行为的斥责,其中不少的作品描写了市民的生活,如《杜十娘怒沉百宝箱》、《卖油郎独占花魁》等。在艺术表现方面,“三言”中那些优秀作品,既重视故事完整,情节曲折和细节丰富,又调动了多种表现手段,刻画人物性格,“极摹人情世态之歧,备写悲欢离合之致,可谓钦异拔新,恫心戒目”。(《今古奇观序》)“三言”标志着中国短篇白话小说的民族风格和特点已经形成。“三言”的出现,不仅使许多宋元旧篇免于湮没,而且推动了短篇白话小说的发展和繁荣,...

· 冯梦龙侯慧卿

冯梦龙与侯慧卿最是一生凄绝处好象没有哪一个朝代的妓女能象明末那样享有极大的殊荣,文人争相与之结交,千金买笑,引以为荣。有时很欣赏那时的妓女,在一个朝代更替之际,表现出比那些文人才子更大的勇气与才气。据说柳如是当时要与钱谦益一起投水自尽。钱谦益下水试了几步,回头说水太凉,不死了!什么理由?怕死就明说,犯不着找这么荒谬的理由遗笑千年!所以有时很佩服这样的女子。被卖入那等地方也是身不由己。但她们琴棋书画样样精通,丝毫不比大家闺秀差。加之在那个环境中能与一些有识之士交往,比寻常女子更有见识。相比于秦淮八艳,侯慧卿名不见经传。但就爱情方面,一点儿不逊于她们。虽然现存资料不多,但从冯梦龙的诗作中很能看出他对侯慧卿的用情之深。慧卿从良后,“子犹自失慧卿,遂绝青楼之好”。这用情就不是一般文人游戏之作可比,终是后悔啊:“早知这般冤债谁肯惹?”,至情的结果是多情反被无情恼,大病一场后,敌不过相思无可奈何,也不...

· 戏曲奇人冯梦龙冯梦龙与戏曲不得不说的故事

戏曲奇才冯梦龙:冯梦龙(1574—1646),字犹龙,又署龙子犹,别号墨憨斋主人、茂苑野史、绿天馆主人等。原籍属今之苏州市。冯梦龙生在这座文化名城中一个书香之家,又恰逢资本主义萌芽蓬勃出土之际,传统的孕育、时代的感召,把他这位天才造就成为中国古代通俗文学事业的第一功臣。冯梦龙作为戏曲家,主要活动是更定传奇,修订词谱以及在戏曲创作和表演上提出主张。至于冯梦龙创作的传奇作品,传世的只有《双雄记》和《万事足》两种,虽能守曲律,时出俊语,宜于演出,但所写之事,缺少现实意义。冯梦龙之所以重视更定和修谱工作,在于他看到当时传奇之作,“人翻窠臼,家画葫芦,传奇不奇,散套成套”(《曲律序》)的现象严重。为了纠正这种弊端,使之振兴,于是主张修订词谱,制订曲律,以期“悬完谱以俟当代之真才”(同前)。同时提出“词学三法”,强调调、韵、词三者不应偏废。在冯梦龙看来,一部优秀剧作,应该情真意新,韵严调协,词藻明白,...

· 冯梦龙简介明代著名文学家冯梦龙的资料介绍

冯梦龙生平:冯梦龙(1574—1646),字犹龙,又署龙子犹,别号墨憨斋主人、茂苑野史、绿天馆主人等。他自称是“直隶苏州府吴县籍长洲人”,原籍属今之苏州市。冯梦龙生在这座文化名城中一个书香之家,又恰逢资本主义萌芽蓬勃出土之际,传统的孕育、时代的感召,把他这位天才造就成为中国古代通俗文学事业的第一功臣。冯梦龙出生于明后期万历二年(1574年),卒于1646年。他生下时在世界的西方正是文艺复兴时期,与之遥相呼应,在我们这个有着几千年文明的东方大国,也出现了许多离经叛道的思想家、艺术家。李卓吾、汤显祖、袁宏道等等一大批文人,以他们惊世骇俗的见解,鲜明的个性特色,卓绝的艺术成就,写下了中国思想史、文学史上璀璨的篇章。他卒于南明唐王隆武二年,也就是清顺治三年,终年七十三岁。在这一年的前后,有许多很有成就的文学家,如凌蒙初(1644年),侯峒曾、黄淳耀、黄道周、吴应箕、夏允彝、祁彪佳、刘宗周(1645...

· 文学家冯梦龙

冯梦龙(1574-1646),明代文学家,思想家,戏曲家。字犹龙,又字子犹,号龙子犹、墨憨斋主人、顾曲散人、吴下词奴、姑苏词奴、前周柱史等。汉族,南直隶苏州府长洲县(今江苏省苏州市)人,出身士大夫家庭。兄梦桂,善画。弟梦熊,太学生,曾从冯梦龙治《春秋》,有诗传世。他们兄弟三人并称"吴下三冯"。他的作品比较强调感情和行为,最有名的作品为《喻世明言》(又名《古今小说》)、《警世通言》、《醒世恒言》,合称"三言"。三言与明代凌蒙初的《初刻拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》合称"三言两拍",是中国白话短篇小说的经典代表。冯梦龙以其对小说、戏曲、民歌、笑话等通俗文学的创作、搜集、整理、编辑,为我国文学做出了独异的贡献。冯梦龙出生于明后期万历二年(1574年),卒于1646年。他生下时在世界的西方正是文艺复兴时期,与之遥相呼应,在我们这个有着几千年文明的东方大国,也出现了许多离经叛道的思想家、艺术家。李卓吾...

关于我们

关注族谱网 微信公众号,每日及时查看相关推荐,订阅互动等。

APP下载

下载族谱APP 微信公众号,每日及时查看

扫一扫添加客服微信

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}