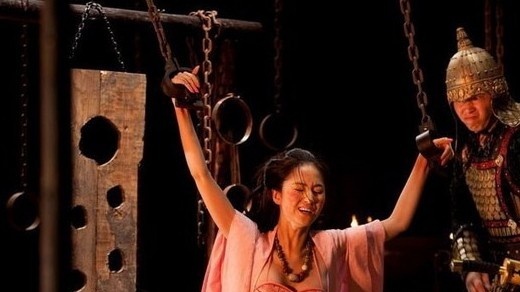

揭秘:古代监狱里的“非正常”死亡

在清代,监狱里的叫做“庾毙”,即在监狱里病死了。看守监犯的叫做“禁卒”、“胥卒”,这不是“官”,而是社会地位非常低下的差役。

照理说,他们并无多大的权力。然而,监狱之内,天昏地暗,潜规则横行,隐权力暗生,狱吏如刀俎,监犯如鱼肉。狱吏的举手之力,可以决定监犯的祸福乃至生死。

换监要靠“权力赎金”

清代文学家、桐城派祖师爷方苞曾在康熙五十一年三月(1712年),因为受一起文字狱的牵连,被关进了刑部大牢。狱中禁卒为所欲为、鱼肉在押人员的丑恶现象给方苞留下深刻印象。在牢中,每天都有三四个“庾毙”的犯人被从墙洞里抬出去。同狱中有一位姓杜的监友,原是洪洞县的知县,他告诉方苞:“这是瘟疫发作了。现在气候顺正,死者尚稀,往年这时候,每日也有病死数十人的。”

杜知县说,这刑部大牢有四所老监,每所老监有五个牢房,禁卒住在中间一间,墙有窗户,屋顶也开了天窗,可以透气通风,住着就比较舒坦。其余四间,则不开窗户,经常关着两百多号犯人,落锁之后,犯人便溺、饮食、睡觉,全在里面。加之冬天时,贫苦的犯人席地而卧,到了春季,地气变化,很少有不生病的。而且监狱夜里又不开锁,常常人死了,活人还得跟他挤在一块睡,所以受瘟疫传染的人很多。

除了上述四所老监,刑部大牢里还有五间板屋,生活条件相对“人道”一点,叫做“现监”,即临时羁押所的意思。按旧典,这是用来关押犯事官员、轻罪犯人及涉案证人的。但是现在,犯下重罪的大盗,反倒住进现监,罪轻的穷人,则关人老监受罪。与方苞同案的朱翁、余生,罪不应重罚,却都在老监里“庾毙”了。

后来,方苞发现这刑部大牢内外,寄生着一个以监犯膏血为食的权力集团,主要由刑部“十四司正副郎好事者及书吏、狱官、禁卒”等人员组成。他们视监狱为财源,抓犯人很积极,哪怕是稍有牵连的人。也是先抓起来再说;抓人之后又不问有罪无罪,一概铐上枷锁铁链,先投入老监,关上几天。所以刑部大牢里总是人满为患。然后,禁卒就来找囚犯做思想工作:你是想继续呆在这老监,还是交笔钱出来,换个牢房,或者取保候审?你看着办。至于钱的数目,视囚犯的家境而定,到手后,由禁卒、狱官等瓜分。

这笔“权力赎金”,与肉票交给绑匪的赎金没有什么本质上的区别,面对禁卒这种赤裸裸的勒索,已在老监中尝尽苦头的倒霉蛋们,哪里还有商量的余地?略有家产的,都竭尽财力找中人保释,掏不出那么多钱的,也想去掉刑具换到现监中,费用也要数十两银子(清初的白银比较值钱数,十两银的购买力相当于近万元人民币)。

给钱让你死个痛快

囚犯的命运,除了,还要受审受刑。方苞了解到,在刑部大牢内,那些专管给犯人上枷锁、打板子的吏役,会暗地里向犯人索贿,如果犯人交了钱,他们在用刑时就会暗做手脚,减轻犯人的创伤,否则就会让犯人大吃苦头。有三个与方苞同案的人,被捕后都曾被主审官刑讯逼供过,其中一人送了吏役二十两银子,结果骨头微伤,病了一个月才能走路,另一人给了四十两银子,只伤及皮肉,二十天左右伤就痊愈了,还有一人,出手最大方,送了一百多两,当晚就“行步如平常”。方苞向人打听,囚犯富贫不均,既然都交钱了,又为什么要以交钱多少区别对待?知情人说:“如果不区别对待,那谁还愿意多交钱?”

即使是那些死到临头的死囚,竞也难逃被狱吏敲骨吸髓的命运。方苞说,凡有死刑案报上去,刽子手就早早来到监狱外,支使与他有勾结的禁卒向死囚索要财物,这笔钱当时有个名目,叫做“撕掳”,意译过来,大概就是“张罗费”的意思。

那么死刑犯还需要“张罗”什么呢?原来,对于被判凌迟处死的人,行刑人就告诉他:“给不给钱,给钱就先刺心脏,让你死个痛快;不给,就千刀万剐,四肢割完,人还死不了,活受罪。”对于要绞刑的死囚,则告诉他:“交钱,绞一次就断气,不交钱,绞三次再加上其他刑具,才死得了,这钱你掏不掏?”

就为了死得痛快一点,有钱一点的死囚,不得不在生命快走到尽头的时候,掏出几十、一百两银子,没有钱的,也要典当衣物,换点钱行贿刽子手。方苞问一名老胥:“狱吏跟那些囚犯,并无什么仇恨,只是想索取一点财物而已有人真的拿不出来钱不如就高抬贵手放他们一马,这不正是积德的事吗?”老胥一听,马上就知道方苞这个人“很傻很天真”:这是大牢里的规矩!万万不可破例,否则,人人都会心存侥幸,那岂不是乱了套?

牢头“翻身”变狱霸

有意思的是,大牢内有一些奸诈、凶狠的囚徒,慢慢适应了刀俎格局,从“鱼肉”的角色变成“刀俎”的角色,或者更准确地说,当上了“刀俎”宰割“鱼肉”的权力代理与帮凶,并从中分一杯羹。这类角色,叫做“牢头”。

方苞提到了一个李姓牢头的故事。李某是山阴县人氏,因为杀人蹲了监狱,每年都能从监狱中捞到几百两银子。康熙四十八年,皇上大赦,李某被放了出来,在家呆了几个月,却无聊得发慌。同乡有人失手伤了人命,李某居然出来给那同乡顶罪,目的就是为了回到监狱中。按清律,过失杀人并非死罪,只需长期关押,这正合李某之意。如果不了解牢头在监狱刀俎格局中的角色与收益,恐怕很难理解山阴李某的行为。

四川资州有个叫做周鸣同的人,因推跌父亲致死,被判了终身监禁,坐监日久,成了牢头。凡有新囚人监,必须向牢头孝敬钱物,不然就会受到种种凌虐。周鸣同虐待新囚很有一套:吊在木柱上,将水桶挂在背上,用竹签拷打逼赃,甚至迫着犯人用嘴吹尿壶。平日,周鸣同还在监狱内聚众赌博、做典当生意、放高利贷——这当然不会是平等、自愿的商业行为,而是建立在刀俎一鱼肉关系上的霸王交易。

周牢头之所以能在监狱里呼风唤雨,除了他够心狠手辣,手下有一班囚犯听他使唤之外,更离不开狱官狱吏的庇护与纵容。当时主管监狱的资州吏目(相当于县司法局长)叫姜淳,每月接受周鸣同的规礼,所以对周从不过问,任其胡为。

有一回,邻县一名官差押解犯人进,省,路过资州,寄宿在监狱内,也遭勋司鸣同吊打逼赃。这名官差忍受不了羞辱,跑到资州衙门告状。知州舒翼问明情由,下令将周鸣同枷号,周竟鼓动众犯鸣锣击鼓,放火烧监,舒翼生怕事情闹大,竟不敢再深究,释放了周鸣同。

不过周鸣同最后还是受到了查处,被判秋后处死,他的保护伞资州吏目姜淳也被判了绞刑。这是因为周鸣同所得罪的那名官差不屈不挠,跑到省里,惊动了省政府。周鸣同的致命错误,是他过于狂妄托大,居然将不是刀俎格局内的官差也当成了鱼肉对象。如果他只是在监狱这个小天地内,对囚犯们作威作福,恐怕他还将继续逍遥法外。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}